キャンパス内をかなり歩き回ると、今回の目的の2番目、ブリティッシュコロンビア大学(UBC)の「NITOBE MEMORIAL GARDEN(http://botanicalgarden.ubc.ca/visit/nitobe-memorial-garden/)」の訪問と庭園管理責任者・学芸主任のRyo Sugiyama(杉山龍:すぎやまりょう)さんとの約束の時刻が近づきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RYO SUGIYAMA

Nitobe Memorial Garden Curator

UBC Botanical Garden and Centre for Plant Research

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<新渡戸紀念公園の生い立ち> :「紀念」は「記念」よりもより一層顕彰の意を込めたこだわり

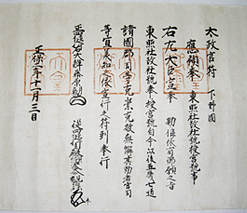

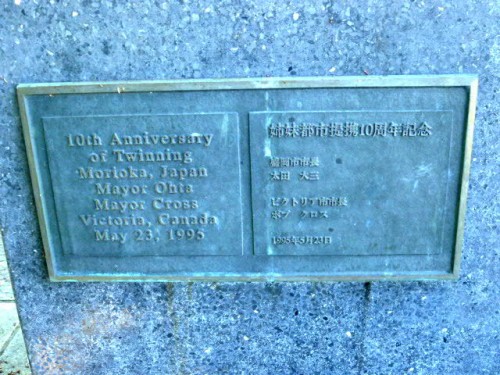

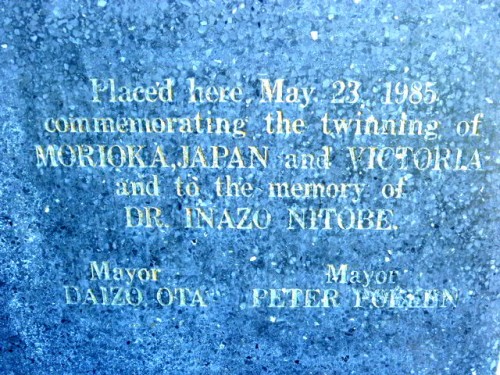

新渡戸稲造は、国際的に活躍した教育学者、外交官であり、1933(昭和8)年2月、日本が国際連盟脱退を通告したその年の秋、カナダのバンフで開かれた太平洋問題調査会の第5回会議に日本代表団団長として、カナダを訪問しました。会議終了後、当時、国際港のあった西海岸ヴィクトリアで倒れ、市内のロイヤル・ジュビリー病院に入院し、10月15日、治療の甲斐なく息を引き取りました。後に、友人たちにより石灯籠を中心としたささやかな庭園が造られました。

* 太平洋問題調査会 https://mainichi.jp/articles/20160331/dde/014/010/003000c

* 第5回バンフ会議(1933年) 8月14日から26日まで開催され、米・日・中・英・豪・ニュージーランド・加・比に加え仏・蘭・蘭領東インド(現インドネシア)が新たに正式参加し11地域となりました。テーマは「太平洋地域に於ける経済上の軋轢とその統制」

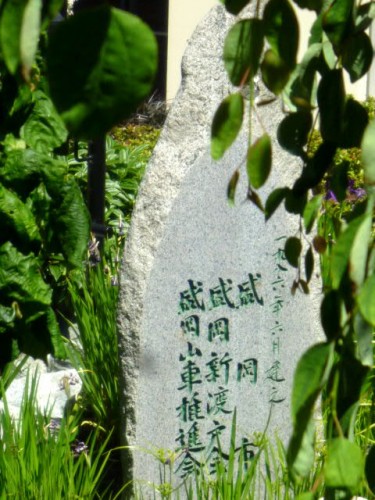

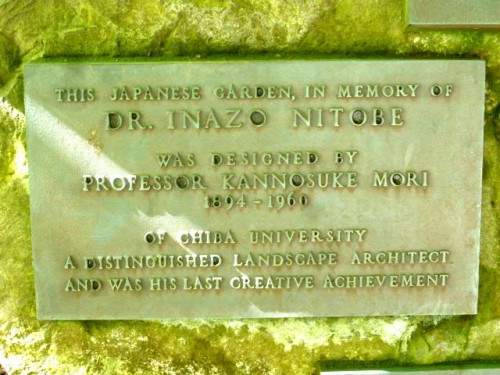

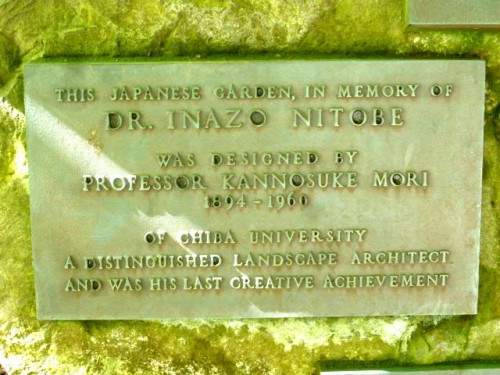

その後、この庭園は第二次世界大戦中に荒廃しましたが、1958年に新渡戸博士を紀念し、博士の「われ太平洋の橋とならん」の志に因んだ庭園の整備が、ブリティッシュコロンビア大学庭園委員会によって決定されました。設計施工にあたったのは、日本国外で多くの日本庭園を手掛けていた当時千葉大学園芸学部造園学科の教授だった森歓之助でした。森は設計だけでなく、1年間以上にわたり現地に滞在して施工にも従事しました。そして、この庭園は、1960年に急逝した森が設計した最後の作品となりました。

その際に施工に携わった現地日系ガーデナーたちは、完成後も10年以上にわたりこの庭園の維持管理に尽力し、1992年に枡野俊明により改修されて今日に至っています。庭園の面積は約1ha、直角三角形状の敷地で、池を中心とした池泉回遊式庭園ですが、中央の池を太平洋に見立て、入り口側から見て右側に日本、左側に北米大陸の樹木を植栽し、一本の橋を架けて新渡戸稲造の「太平洋の橋」を表現しています。

門の上にある木製看板「紀」の文字には特段の思いが!

「CHIBA UNIVERSITY」の文字が目に飛び込む!

因みに、UBCの庭園設計者は千葉大園芸学部ご出身の森歓之助先生、先日お会いした杉山龍さんも千葉大学園芸学部ご卒業で、奥様も。大学と今の仕事に就いているのは関係はないとおっしゃっていましたが、実は私も千葉大学で学部は教育学部、妻も同じです、大学にはあまり興味はなかったのですが、何かご縁を感じるとともに、ほんの少し誇らしく思いました。

庭園管理・学芸主任のRyo Sugiyamaさん

こちらでの新渡戸稲造の紹介です――> http://botanicalgarden.ubc.ca/visit/nitobe-memorial-garden/inazo-nitobe/

この公園のテーマは、何といっても「日本と北米大陸との融合」でしょうか、樹種でもそれを表現しています。日本から運んだモミジ、サクラ、ショウブ等、60年以上を経てしっかり根付いていました。

日本(池畔)と北米大陸(その奥)のハーモニー・融合

「願はくは、われ、太平洋の橋とならん」

「大平洋に掛ける橋」をモチーフに

橋の右側がモミジほかで日本をイメージ

橋の左側は地元の樹種で北米大陸をイメージ

少し違った角度から

ブリティッシュコロンビア州とコケの相性は良いと、庭の管理責任者・杉山龍さんのお話。

素晴らしい緑色!

杉山さんの説明によると、新渡戸は最期の時、看護婦さんに最後の望みはと促されて、「軽井沢のせせらぎの音を聞きたい」とおっしゃったといいます。そこで、ジュビリー病院の担当看護婦さんが、ホースで水の音を聞かせてあげたとか。その逸話を基に、公園に滝による水の音とせせらぎを創り出したとのことです。それと、近くのショウブ(菖蒲)は、UBCのこの庭園に明治神宮から持ってきたもので、日本の心をイメージしているとか。一つ庭園と言っても、なかなかその因ってきたる所以の深さに感動します。

滝から落ちるこだわりの水の音

明治神宮からの菖蒲、庭園メインテナンスも大変です、東京農大からのインターン生

息をのむ美しさ

日本からのサクラ、樹齢80年を越えるタキニオイ(http://www7b.biglobe.ne.jp/~cerasus/cera-tn/c-takinioi.html)です。

森先生が持ってきたサクラ「タキニオイ」樹齢80年

「Nitobe」は「ナィトーブ」と発音するようですね、こちらでは。新渡戸稲造の遺志と生涯を丁寧に表現した素晴らしい日本庭園です。これを、UBCが整備を決めたこと、メインテナンスを継続していることに、さらに感動します。新渡戸が生きた時代は、彼の意志とは必ずしも違った方向に進みましたが、今を生きる日本人たちは、まさに「スーツを着たサムライ」としてしっかり永く語り続け、理念を継承していかなければならない、そんな「使命」を感じました。

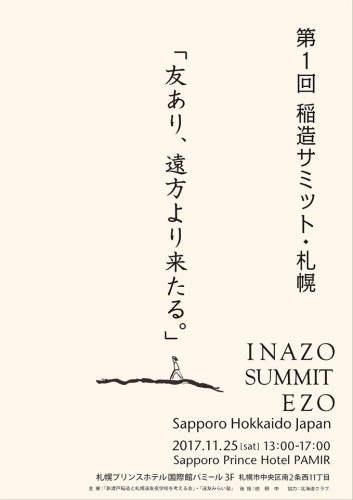

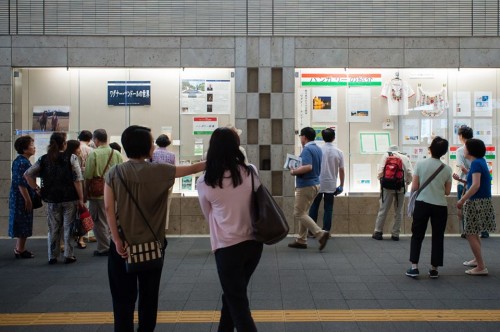

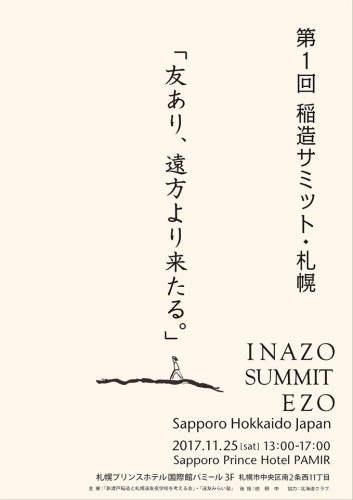

一通り熱い説明が終わった後、近くのキャンパス内の「Koerner’s PUB(http://koerners.ca/)」で、ビールを飲みながら昼食をご一緒し、さらにお話をお聞きしました。今、この公園のさらなる整備計画も進行中とのことです。新渡戸稲造の足跡をより深く、広く紹介できるような多くの縁ある方々とのコラボレーションが必要だと痛感しましたね。そんな意味もあり、今年11月25日に札幌で開催予定している「第一回 INAZOサミット」にもお誘いしました、可能性はかなりあるようですので楽しみです!

このビールのコップ、何かの瓶です!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

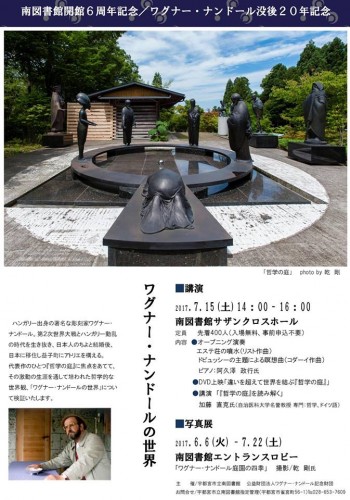

INAZOサミット 開催趣意書

新渡戸稲造は、明治から昭和初期にかけて青年や学生に深い人格的感化を与えた教育者・国際人でしたが、今、混とんとする21世紀を生きる私たちにも、その業績から学ぶ事柄が数多くあると思います。日本国内ばかりでなく、広く海外でも多くの地域で幅広い活動を行い、今もその功績は髙く評価されて語り継がれています。

「INAZOサミット」 開催の目的は、新渡戸稲造とメリー夫人、及び新渡戸家の業績を再確認して顕彰し、縁の地のネットワーク形成を促し、個々の活動の相乗効果を発信する試みです。この数年、日本各地で関わりのある方々との意見交換に基づき、今回、それらを地域の繋がりで「見える化」し、さらに新たな気づきを得る場を「INAZOサミット」として、縁のある土地の持ち回りで開催することと致しました。

動植物に生命の継承があり、地域社会に歴史の継承があり、人の成育プロセスに精神の継承があります。体験を積み上げ、視座を拡大しながら時代にかかわることは容易ではありませんが、道は険しくとも志を同じくする友人とあるべき方向を見つめて活動していきたいと決意しています。

「INAZOサミット」の企画が、自由な環境の中で、参加される方々が互いに開かれて創発しあう場になることを期待し、そうしたことを大切にしながら未来の地域・世界を切り拓く活動として、多くの方々と共に歩むきっかけとなることを希望しています。

世話人 (2017.4.2現在)

一般財団法人 新渡戸基金 専務理事 藤井茂

一般社団法人 新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会 代表理事 秋山孝二

* 参加が見込まれる方々

~新渡戸稲造縁の地、団体~

【都市】盛岡、花巻、十和田、札幌、東京、カナダ・バンクーバー、ビクトリア、スイス・ジュネーブ、台湾

【団体】(一財)新渡戸基金、盛岡市先人記念館、花巻新渡戸記念館、十和田市の新渡戸記念館、札幌遠友夜学校関係(遠友夜間中学、平成遠友夜学校、等)

【学校】北海道大学、東京女子大学、拓殖大学、ボン大学、ハレ大学、新渡戸文化学園、普連土学園、北星学園、恵泉女学園、津田塾大学、東京大学、京都大学、同志社大学、麗澤大学(廣池学園)、創価大学、ブリティッシュ・コロンビア大学、ビクトリア大学、スワスモア大学、ハバフォード大学、ジョンズ・ホプキンス大学、国連大学

【その他】新渡戸稲造記念中野総合病院

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~