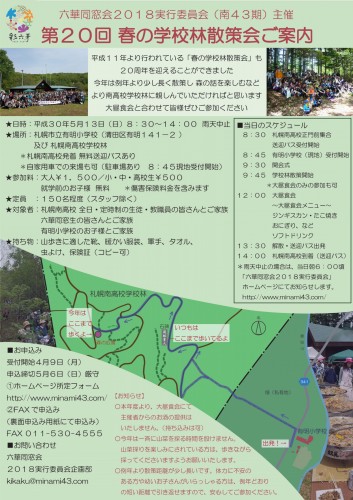

「AKIYAMA AWARD」については、これまで何回か書いています。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=23298

その趣旨はこちらーー> Since 1996, the Program on U.S.-Japan Relations has annually awarded a summer research grant to a Harvard doctoral student who conducts social science research on contemporary Japan. Made possible by a generous grant from Akiyama Aiseikan, a pharmaceutical firm based in Hokkaido, the Akiyama Award commemorates the life of Akiyama Aiseikan’s past president, Mrs.Kiyo Akiyama.

つい先日、Fujihira事務局長から嬉しい報告がありました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I hope very much that you have enjoyed the arrival of spring in Hokkaido. It is my great privilege to let you know that Rui Hua, Ph.D. candidate in History and East Asian Languages, has been chosen as the recipient of the 2018 Akiyama Award. His topic is “Sino-Russo-Japanese Collaboration and the (Un-)Making of the Frontier Cultures of Legality in Manchuria, 1900-1957.” His advisors are Vice Provost and Professor Mark Elliott and Professor Andrew Gordon, two distinguished historians at Harvard. Below is the link, which has updated information about the award to Rui Hua, and a website page that has his photo.

https://programs.wcfia.harvard.edu/us-japan/akiyama-award

http://fairbank.fas.harvard.edu/profiles/rui-hua/

Rui’s topic is one that is at the forefront of international history, uses archives of multiple languages, and will be a groundbreaking contribution to East Asian historical scholarship.

We are most grateful for your continued support for Harvard graduate students engaged in social science research related to Japan. Your support has made a major difference in the lives of Harvard graduate students, and we cannot thank you enough for your generosity.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

すぐ後に、今年度の受賞者のLui Huaさんご本人からも御礼のメールが届きました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I am truly honored to receive the 2018 Akiyama award, and wish to thank you for the support and encouragement the award has brought to me and my intellectual work.

It is my great pleasure to introduce my academic work to you. My dissertation project examines the evolution of Japanese legal culture and its interplay with the Chinese and Russian legal regimes in Manchuria in the 20th century. I explore how law was used as an instrument of empire in the great power rivalry of the colonial period, and how legal sensibilities structured the life-world of the multinational communities of the Japanese borderland. I believe the legal-cultural developments in Manchuria shaped many contemporary ideas - like land rights and territorial resources - that animate political debates in Northeast Asia today, and hope that my work might help us better understand how these concepts acquired their contemporary significance through the shared history of the East Asian peoples.

The Akiyama award has inspired me greatly in my study. Your generous support has made it possible for me to pursue my research in much greater depth and breadth, for which I am extremely grateful. I look forward to enjoying the privilege of expressing my gratitude to you in person in the future.

PhD candidate in History and East Asian Languages

Department of East Asian Languages and Civilizations

Harvard University

Lui Hua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さらに、ハナ・シェパードさんご本人からは見事な日本語で近況メールが送られてきました。博士論文の謝辞(Acknowledgements)に私と秋山記念生命科学振興財団に感謝の言葉が書き込まれています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ハーバード大学の Program on U.S. Japan Relations Akiyama Award 2013-2014の受賞者、ハナ・シェパードと申します。おかげさまで、先日無事に博士論文の口頭試問が終わって、来週ハーバード大学を卒業します。

今夏からイギリスのケンブリッジ大学にリサーチフェローとして研究を進みます。博士論文の謝辞(Acknowledgements)に秋山孝二様と秋山記念生命科学振興財団に感謝の文が入っているので、添付しております。あらためて、ご支援ありがとうございました、

これからもよろしくお願い致します、

ハナ・シェパード

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

近況としては、、2011-12年度のShi-Lin Loh (http://harvard.academia.edu/shiloh) が、National University of Singapore (NUS)助教授に7月からご就任。

“]

![p10008731 [L to R: Susan Pharr, Subodhana Wijeyeratne ('14-'15), Amy Catalinac ('06-'07), Koji Akiyama (Chairman, Akiyama Life Science Foundation), Sakura Christmas ('10-'11), and Hannah Shepherd ('13-'14)]](http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/wp-content/uploads/2018/05/p10008731-500x375.jpg)

L to R: Susan Pharr, Subodhana Wijeyeratne ('14-'15), Amy Catalinac ('06-'07), Koji Akiyama (Chairman, Akiyama Life Science Foundation), Sakura Christmas ('10-'11), and Hannah Shepherd ('13-'14)

私が2016年にパーティーでお会いしたHannah Shepherd (https://scholar.harvard.edu/hjshepherd/home)は、先日卒業して、秋から3年間 Cambridge University, Trinity College, Junior Research Fellowの予定。また、もう一人お会いしたSubo Wijeyeratne (http://dkimfoundation.org/wp1/2018-2/) は2018-19年度、D. Kim Foundation Dissertation Fellowに。また、一番大きなニュースは、初代の受賞者、Christina Davis (https://www.princeton.edu/~cldavis/)がプリンストン大学から、ハーバードへ政治学教授として秋から移籍予定。今年度は特に過去の受賞者のいろいろな成就が目立つ年でした。

この「AKIYAMA AWARD」は、Dr.Susan J. Pharr先生との30年を越える信頼関係の賜物です、有難いことです。一昨年(2016年)、これまでのご業績に対して国際交流基金賞(http://www.jpf.go.jp/j/about/award/archive/2016/index.html)を授賞されています。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=27940

![p10008731 [L to R: Susan Pharr, Subodhana Wijeyeratne ('14-'15), Amy Catalinac ('06-'07), Koji Akiyama (Chairman, Akiyama Life Science Foundation), Sakura Christmas ('10-'11), and Hannah Shepherd ('13-'14)]](http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/wp-content/uploads/2018/05/p10008731-500x375.jpg)

西塔

西塔