映画&シンポジウム、東京池袋の立教大学で開催され、満席の会場は熱気で溢れていました。このイベント、私はFacebook友達の投稿から知りましたが、札幌で「メディア・アンビシャス(http://media-am.org/)」活動の世話人の一人として、「闘って勝ち取った民主主義」を目の当たりにし、参加してよかったです。今回シンポジストの望月衣塑子さんは、4月末の札幌に続いての出会いでした、ご本人が言っていたように、「韓国の闘う記者たちと比べたら、日本、自分はまだまだ」とのコメントも新鮮でした。

* 4月札幌でーー>http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=33093

< 映画『共犯者たち』 >HPより

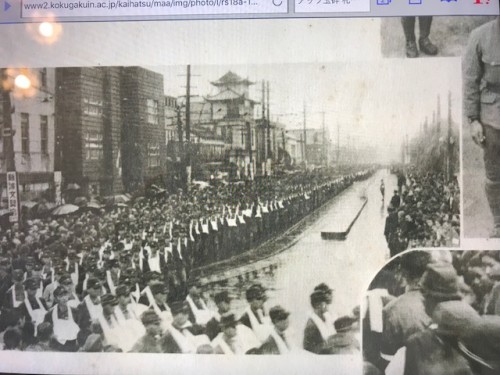

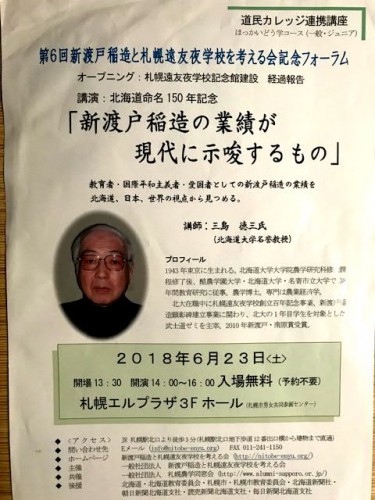

韓国では、2008年、米国産牛肉の輸入問題の報道で李明博(イ・ミョンバク)政権が大打撃を受けたことから、本格的な言論弾圧がはじまった。最初のターゲットになった公共放送KBS(韓国放送)が、次に2010年「4大河川事業」の実態を告発した公営放送MBC(文化放送)もトップが入れ替えられ占領される。結局、放送検閲という最悪の状況の中、政治権力の広報基地に転落したKBSとMBC。2014年のセウォル号沈没事件時の誤報をはじめ2016年崔順実(チェ・スンシル)ゲート事件の真実さえ隠蔽されてしまった。

映画『共犯者たち』は、この10年の間に公共の放送を台なしにした主犯たちと彼らと手を組んだ放送業界の共犯者たちの実体を明らかにするために、崔承浩(チェ・スンホ)監督がどこまでも彼らを探し出し全員カメラの前に立たせる。一方、権力に抵抗したプロデューサー、記者など内部職員たちがどのように反撃したのか、そして敗北した後、どのように転落していったのかを詳細に追跡する。韓国で大反響を呼んだ作品。映画公開後、奇跡の大逆転劇が起こった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用おわり

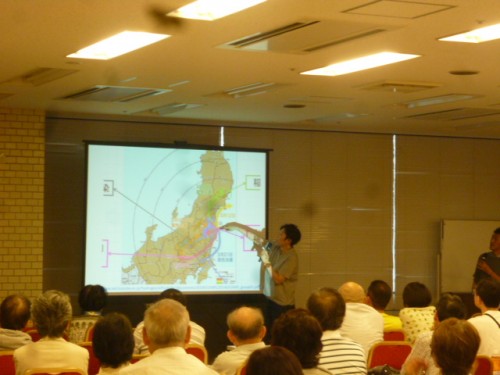

先日は、映画上映の後、崔承浩(チェ・スンホ)監督の舞台挨拶に続き、日韓ジャーナリストによるシンポジウムが行なわれました。

< 監督挨拶 崔承浩(チェ・スンホ)>

1986年MBCに入社。プロデューサーとして『PD手帳』をはじめ時事問題を深くえぐった数々の番組を制作してきた。2012年、MBCを不当解雇された後、市民の支援で作られた非営利オルタナティブメディア「ニュース打破」で活動を継続、権力の素顔を明らかにすべく聖域なき取材活動を行なっている。2016年、国家情報院のスパイ操作事件を扱った『自白』を初公開し、社会的に大きな反響を呼んだ。本作は二作目。この映画を公開した後、MBC労組は勝利し、2017年12月、崔承浩氏はMBC社長に就任し改革がはじまっている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<シンポジウム>

立教大学社会学部創立60周年記念シンポジウム

「日本の『共犯者』は誰だ? 権力とメディアの関係を問う」

開会挨拶:岡本有佳(実行委員会共同代表、編集者)

◆ パネラー

○金京来(キム・ギョンレ/ニュース打破記者、元KBS記者)

ニュース打破記者。1974年生まれ。2001年、KBS報道局入社。2010年のストで停職懲戒。2012年ストの時、「Reset KBS NEWS9」を制作し、KBSが報道しなかった情報をネット配信。2013年新たなジャーナリズムを求めてニュース打破に合流。

○望月衣塑子(東京新聞記者)

東京新聞社会部記者。1975年東京生まれ。昨年からは森友学園・加計学園問題の取材しながら官房長官会見で質問を続けている。

○砂川浩慶(メディア総研所長、立教大学教授)

1963年沖縄・宮古島生まれ。86年早稲田大学卒、同年日本民間放送連盟に入り、放送制度担当など20年勤務。06年から立教大学。

◆コーディネーター:岩崎貞明(メディア総研事務局長)

閉会挨拶:金富子(東京外国語大学教授)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

しぶとく闘った韓国での10年間、日本国内でも同じような状況が進行する中、これは日本のメディア関係者が見るべき映画ですね。キャスターが一人二人辞めたくらいでバタバタするな、それを乗り越えていく覚悟を決めたジャーナリスト、そして応援する市民の存在が歴史を変える、そんな気がします。報道が死ねば国が亡びる、本気で日本の将来を考えるのであれば、今のような政治・経済の体制・状況こそが「カントリーリスク」そのものであることに間違いはない。インターネット上では、映画の感想として日本の現状を憂うコメントが散見されるけれど、ただ憤る、憂いている場合ではありません。

自立した個の言論、自由な発言を続けて、少しでも状況への関わりを期待する、そんな覚悟も必要なのでしょうね。映画&シンポ、つい先月観た映画『タクシー運転手(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=33218)』と同様の感動を覚えました。

自分のできる立ち位置の中で、表現すること、コメントを発すること、そして行動を続けていきたいとあらためて思いました。