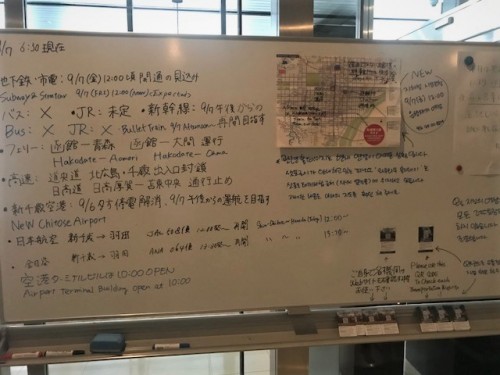

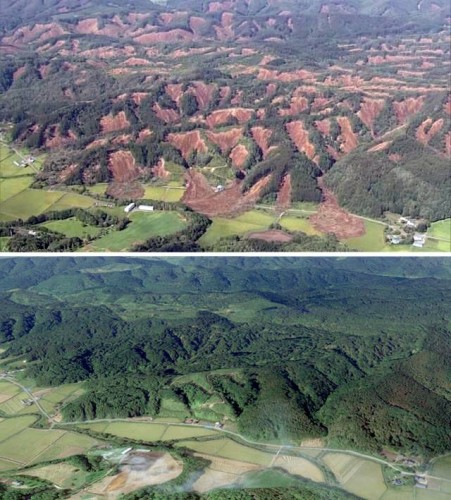

今年の秋山財団贈呈式は、台風の通過を経て開催することができましたが、翌日早朝の地震により、首都圏・道内各地から参加された方々が予定通りには帰還できず、延泊ほか、当初予定の交通機関を変更し、旭川空港、苫小牧港からのフェリー等でも帰られたようです。震源の厚真町はもちろんですが、札幌市内でも台風の強風、地震との複合災害により、多大な被災がありました。

そんなこんなでしたが、贈呈式は無事終了しました。

* これまでの贈呈式の記載――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E7%A7%8B%E5%B1%B1%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E8%B4%88%E5%91%88%E5%BC%8F

例年通り、前半は市民公開の場として、「受領者からのメッセージ」と「特別講演会」です。特別講演の桜田一洋先生は、秋山財団で初めての二年連続のご講演でした。今年はさらにブラッシュアップして素晴らしい内容でした。

* 昨年の様子――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=31312

<今年のプログラム>

http://www.akiyama-foundation.org/wp-content/uploads/2018/08/5e3fcb34e3e7813d8feeae6cc9441ac7.pdf

〇 受領者からのメッセージ

『 家畜とヒトにおける生殖細胞の共通点と将来の展望 』 村西 由紀 様(帯広畜産大学 生命・食料科学研究部門 助教)

『 地域と世界がつながる –白老町での森の創造と胆振地域からのネットワークづくり- 』 国松 希根太 様(飛生アートコミュニティー 代表)

『 未知の現象を記載する重要性 』 角井 敬知 様(北海道大学大学院理学研究院 講師)

〇 特別講演会

講師:桜 田 一 洋 様 (株式会社 ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー)

演題:『 「人工知能はなぜ人間の知性を超えられないのか」 ~心で心を思うことについての科学から Society 5.0 の価値形成へ~ 』

引き続き開催した贈呈式で、冒頭の私のご挨拶メモは以下の通りです。

*********************************

< 理事長挨拶 骨子 >

御礼 ご来賓(北大西井準治理事、公益法人協会 雨宮孝子理事長)ほか、財団賞受領者 鈴木利治さまご夫妻、助成受領者のみなさま、お手伝いの(株)スズケン

<事業の実績>

今年度の実績

~研究助成(34件)2,450万円

~ネットワーク形成事業助成(新規4継続6 計10件)835万円

32年間事業実績

合計件数 1.385件 総額 98,233万円

<いくつかのご報告>

1)宮原正幸常務理事 逝去報告&御礼

2)中期計画 「SDGs」、「ソサイエティ5.0」

3)基本財産の資金運用:「グリーンボンド」

4)場創り、繋ぐ役割

* 桜田さんワークショップの開催 研究者・受領者

* 保阪さん連続講座 海老名理事、渡辺事業アドバイザー

* ネットワークのコラボ企画

・坂本評議員・選考委員

・受領者(大野農業高校)訪問 尾島評議員

・札幌西高校アウトリーチ 受領者

<財団の課題>

「持続可能な財団活動」 2012年策定の「未来像・2011から」

* 採択率のアップ

* 運営体制 新しい理事・評議員の就任

* 事業イノベーション、資金運用、「北海道150年」

* ネットワークの拡大・進化

* グローバルネットワーク 地域課題の共有

<おわりに>

「生命科学(ライフサイエンス)」をテーマに、北海道から発信する「民間・自立」という秋山財団の設立の初心を踏まえて、内外ともに節目の2011年に、もう一度原点に立ち返って、次の四半世紀に向けた「覚悟」を明確に。

秋山財団は、社会の不条理と闘いながら、変遷する環境において、日夜、自律的に邁進する研究者、活動する方々の「良心」を、微力ながら応援し続けることをお誓いする。

~~~~~~参考~~~~~

<日本の凋落・劣化、そして新しい担い手たちの台頭>

ひどい大人たちの惨劇

* 政府 モリ・カケ疑惑

* 経済―アベノミクスの行き詰まり・破たん

* 記録改ざん・廃棄・隠ぺい~中央官庁

* 障碍者雇用の水増し~中央官庁

* パワハラ・セクハラ問題

~元TBS山口敬之の犯罪と隠ぺい

~スポーツ:女子レスリング、日大アメフト部、日本ボクシング連盟、日本体操協会、etc

* 女子レスリングの伊調馨(かおり)と栄和人監督

* 日大アメフト部の悪質タックル問題で、内田正人監督、井上奨(つとむ)コーチ、記者会見時の広報部司会者・米倉久邦

* 日本ボクシング連盟の山根明会長(当時)

* 日本体操協会

<一筋の光>

+ スーパーボランティア尾畠春夫さん(78歳)

+ 宮川泰介(みやがわ たいすけ)日大アメフト選手

+ 体操女子 宮川紗江(みやかわさえ)選手

+ 伊藤詩織さん

*********************************

地震による停電等で、翌日企画していた若手研究者による桜田一洋先生を囲んでの対話型セミナー「人工知能時代の新しい生命医科学~生命の多様性に寄り添う視座~」は、急きょ中止となり、別の機会に再度企画することを約束しています。

* 対話型セミナー――> https://freshu.ist.hokudai.ac.jp/sakurada-semi/