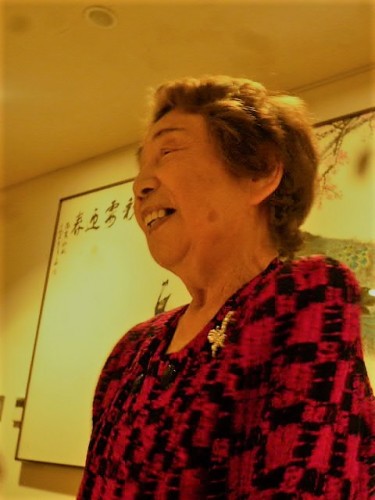

和田由美(http://wada.alicesha.co.jp/)さんが代表を務める(株)亜璃西社(http://www.alicesha.co.jp/)の設立30周年記念パーティがテレビ塔会議室で開催されました。会場は220人を越える人で満杯、経済界、芸術界、マスメディア界ほか、幅広いセクターの方々がともにこの30年をお祝いしていました。

「会社を興したときの挨拶状に、“大通公園を見下ろせる自社ビルを建てる”って書いたものだから、大・大・大ベストセラーになる本をつくらなくちゃ。出版界はますます厳しくなっているけれど、でもそれくらい夢を大きく持ってやらなくちゃね」、と。ご招待状にもそう書かれていました。

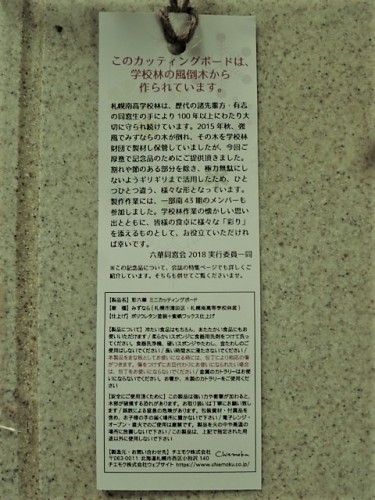

高校の「六華同窓会(https://rikka.net/)」の副会長としても一緒に活動をしていますし、また、札南高学校林財団(http://www.rikka-forest.jp/)の「100年沿革誌(http://www.rikka-forest.jp/outline/100.html)」作成では、中心となってご活躍されて、私も編纂委員の一人として一緒に頑張り、素晴らしい本に仕上がりました。

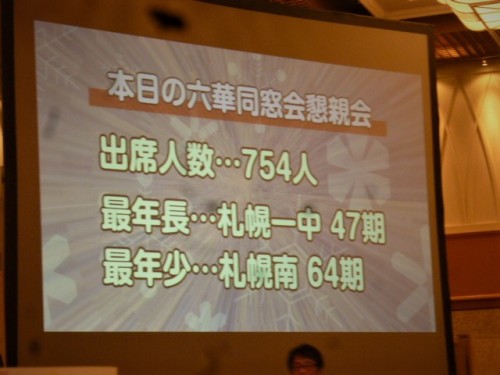

高校の「六華同窓会(https://rikka.net/)」の総会・懇親会が、今年も開催されました。私は副会長を仰せつかっていますが、10年前の私の記述(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=51)にもあるように、卒業後しばらくは、振り返りたくもない自分自身の高校時代でした。でも不思議なことに、時間が経ってからは先輩・後輩との付き合いほか、現役当時は話もできなかった同期たちとも語りあい、私自身の高校時代を上書できた気がします。

今年は、私は「札南高学校林財団(http://www.rikka-forest.jp/)」の理事長として、9月の台風21号と北海道胆振東部地震の連続被災の復興を目的とした義援金の寄付依頼を、総会の壇上からお願いをしました。

幹事当番期の南43期(https://www.minami43.com/pages/1469964/page_201712030105)の皆さん、ご苦労さま!!

これまでの六華同窓会関連記事ーー> https://www.minami43.com/pages/1469964/page_201712030105

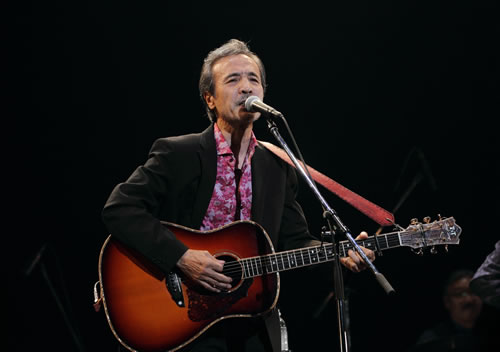

岡林信康(http://www.fuji-okabayashi.com/)のライブが札幌で開催、今年はデビュー50周年ツアーでやってきました。会場は、私と同じ年代とみられる聴衆で満席。始まって直後の「チューリップのアップリケ(https://www.youtube.com/watch?v=DRpb7Ugf1XU)」では、前・横の男性たちが目頭を押さえ、涙をふく姿が印象的でした。この歌についての詳細は、こちらに詳しく(http://www.tapthepop.net/news/74013)。

作曲:岡林信康

うちがなんぼ早よ 起きても

お父ちゃんはもう 靴トントンたたいてはる

あんまりうちのこと かもてくれはらへん

うちのお母ちゃん 何処に行ってしもたのん

うちの服を 早よう持ってきてか

前は学校へ そっと逢いにきてくれたのに

もうおじいちゃんが 死んださかいに

誰もお母ちゃん 怒らはらへんで

早よう帰って来てか

スカートがほしいさかいに

チューリップのアップリケ

ついたスカート持って来て

お父ちゃんも時々 買うてくれはるけど

うちやっぱり お母ちゃんに買うてほし

うちやっぱり お母ちゃんに買うてほし

うちのお父ちゃん 暗いうちから遅うまで

毎日靴を トントンたたいてはる

あんな一生懸命 働いてはるのに

なんでうちの家 いつも金がないんやろ

みんな貧乏が みんな貧乏が悪いんや

そやで お母ちゃん 家を出て行かはった

おじいちゃんに お金の事で

いつも大きな声で 怒られてはったもん

みんな貧乏のせいや

お母ちゃん ちっとも悪うない

チューリップのアップリケ

ついたスカート持って来て

お父ちゃんも時々 買うてくれはるけど

うちやっぱり お母ちゃんに買うてほし

うちやっぱり お母ちゃんに買うてほし

60年代終わりの騒然とした社会の中、心にしみる歌の数々でした、私にとっても。

今回のツアー、「岡林信康 総合情報 デビュー50周年記念アルバム『森羅十二象』」に象徴されています。

スタートから彼のこれまでの変遷を自らジョークを交えて軽妙に語り、彼らしさが健在でした。いずれの曲も懐かしいものばかり、今回は特に、「君に捧げるラブソング(https://www.youtube.com/watch?v=d7G0tLszEhE)」が良かったですね、彼の優しさが全開でした。

* 9年前のライブ(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1340)

今回のライブについては、こちらのブログに詳細が書かれています、札幌のコンサートもほぼこの通りなので、ご紹介して私の報告に代えさせてもらいます。

* http://www005.upp.so-net.ne.jp/folk/kamisama2018.html

加藤登紀子さんもそうですが、岡林信康さんも、人生と歌が自然体で、それに自分自身の人生の変遷が並走している感じ、同じように歳を取っていける貴重な存在です、これからも活躍し続けてほしいものです。

* 加藤登紀子――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%8A%A0%E8%97%A4%E7%99%BB%E7%B4%80%E5%AD%90

命日祭翌朝は盛岡から新花巻駅へ、先月の「INAZOサミット」に続いての花巻訪問です。

数年ぶりに花巻新渡戸稲造記念館、隣の新渡戸家屋敷跡。

午後からは宮沢賢治記念館、胡四王山には賢治が残した設計図を元に再現された南斜花壇と日時計花壇、記念館は丁度閉鎖中でしたが、高低差のある不思議な空間でした。

最終日は盛岡市内で新渡戸ゆかりの場所を散策、途中寄り道で美術館の特別展示も。

今回もまた、実り多い盛岡・花巻訪問でした。

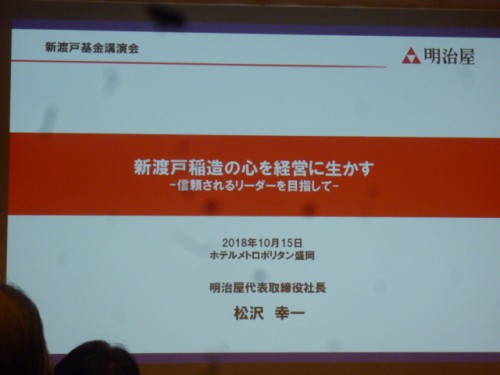

今年も10月15日、「新渡戸稲造博士命日祭」が盛岡で開催されました。これまでの記事は以下の通り。

* 2015年 http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=24837

* 2017年 http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=31793

昨年10月に内川前理事長がご逝去され、藤井茂常務理事が新しい理事長にご就任されています。また、新渡戸稲造博士のお孫さんの加藤武子さんもお亡くなりになり、訃報が相次いで時の流れも感じざるを得ませんでした。

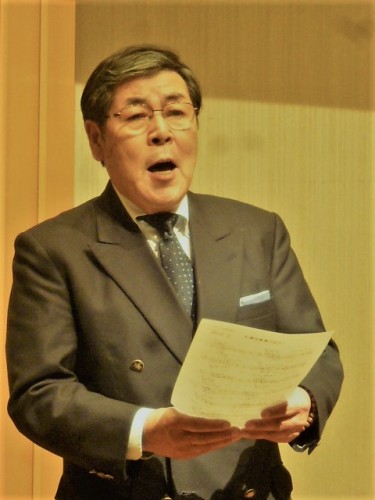

今年の記念講演は、(株)明治屋(http://www.meidi-ya.co.jp/index.html)の代表取締役社長、松沢幸一さまのお話、「新渡戸稲造の心を経営に活かす~信頼されるリーダーを目指して~」でした。サッカー選手でもあった松沢社長、新渡戸稲造博士の理念を活かした経営者のスタンスとして全く賛同できるお話に感動致しました。北海道大学農学部ご卒業後、キリンビールで技術畑を歩み社長までお務めになり、今のポジションにいらっしゃいます。

* https://president.jp/search/author/%E6%9D%BE%E6%B2%A2%20%E5%B9%B8%E4%B8%80

その後の懇談会では、新渡戸稲造博士にちなんだ詩「永遠の青年」の朗読、IBC岩手放送アナウンサーの浅見智さん、歌の作曲者、太田代政男さんの熱唱ほか、多彩なひと時でした。懇談会の席で私にもお時間を頂き、「新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会(http://nitobe-enyu.org/)」代表理事として、活動報告の概略と記念館建設の寄付依頼をしました。

終了後は場所を変え、松沢社長を囲んでさらに懇親を深めました。

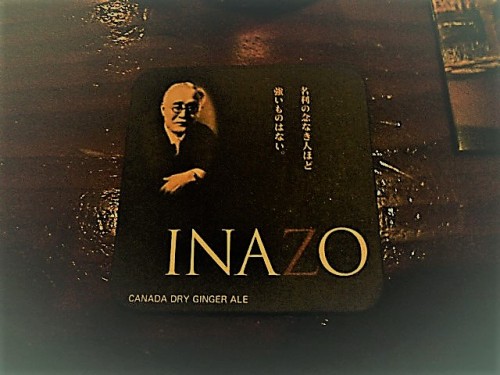

この日はまだまだ続きます、私を含めて3名でお寿司屋さんに行き、岩手のお米と納豆の納豆巻と日本酒、その後少し離れて、話題になった「盛岡地カクテルINAZO」の創作者、葛(くず)勇樹さんのバーへ。

* http://www.bartender.or.jp/tohoku/iwate/morioka/detail.php?id=2997

宿泊のホテルに着いて気が付けば日付が変わっていました。新渡戸稲造博士満載の一日、たくさんの思い出を持ち帰りました。翌日は、先月に続き花巻にも足を運び、フォローアップの土地を散策です。

今年の会議のテーマは、「北海道命名150年 これからの50年を考える」。基調講演は二つで、ともに内容の濃い素晴らしい問題提起でした。

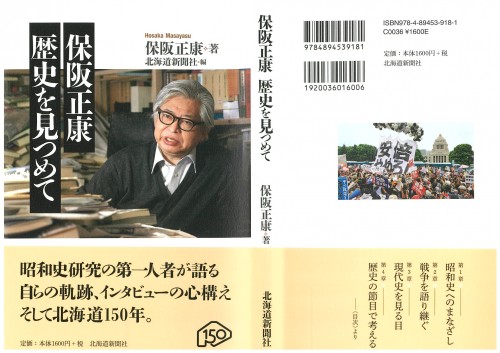

今回の私の皆さんへの事前メッセージは以下の通り、皆さんに参考資料として、秋山財団で昨年・今年と連続で開催された「保阪正康さん連続講座」の要約をお配りしました:

~~~~~~~~~~~~~~

< テーマ『北海道命名150年 これからの50年を考える』について思うこと、ディスカッションしたい内容 >

【再確認したいこと】 北海道のアイデンティティとは?

* 北海道から見る「日本の近代史」

* 北海道が日本の近代に果たした役割

* 幕末から明治にかけての各藩からの移住の歴史

【自立への道:未来戦略の模索】 キーワードは「多様性」!

* 再生可能エネルギーの展望(各地の固有の資源を活かして)

* 第一次産業、特に農業の基盤強化

* 移動・輸送インフラとしての鉄道の再構築

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【 基調講演 1 】

増田隆夫 氏 北海道大学大学院工学研究研究院長

https://www.eng.hokudai.ac.jp/greeting/

http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/cse/

<私の手元メモより>

* ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点構想(https://www.eng.hokudai.ac.jp/others/robust/index.html)

* 「日本フードバレー構想 in Hokkaido」:AI、ビッグデータ、ロボット、通信等、「Society 5.0」ベースにおける「『食』のバリューチェーン」 ――>フィールドのRobust(ロバスト)化

* 「見える化」による次世代防災 (エネルギー、水、食、環境、貧困、テロ、病気、教育、民主主義、人口)、最終的には、「エネルギー問題」と「人口問題(就業者分布等)」に絞り込まれるのではないか

* 丹保先生がおっしゃる「開放型発展」から「閉鎖型発展」へ: 自立を目指して、本来の地産地消

【 基調講演 2 】

米沢則寿 氏 帯広市長

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/seisakusuisinbu/kouhoukouchouka/sicyounoheya.html

<私の手元メモより>

* 「フードバレーとかち」~加速化の時代における「フロー」の創造~

* 「フードバレーとかち」は仕事づくり、人の流れ(十勝を必ず通る)、日本の革新者たちを創る

* 例えば、「食・農×ICT」、「食・農×デザイン」、「食・農×高等教育」、「食・農×国際協力」等

* 「フードバレーとかち」を支える「とかちイノベーションプログラム」創設

http://www.tokachi-zaidan.jp/tz_detail.php?id=43

* 絶対数ではなく、「率」で見せる

* 人が人を呼ぶ好循環、子どもを二人育てられる生活基盤づくり

* 失敗への寛容さとリスペクト

【 IBM time 】

鶴田規久 氏 日本アイ・ビー・エム執行役員

https://japan.cnet.com/article/35059747/

<私の手元メモより>

* データは21世紀の新たな天然資源

基調講演後の分科会討論、二日目の分科会討論、全体討論、いずれも内容のある興味深い議論が続きました。心に残ったキーワードは以下の通りです。

* 「ギグ・エコノミー」 https://www.ifinance.ne.jp/glossary/global/glo240.html

* スペシャリストを育てる環境をどう創るか、これまでのキャリアパスの限界:大企業の悩み、中小企業の可能性

* 地域を好きになる基礎固め――>外に出てみる環境づくり:フロンティア精神

* 人を見つけ出す力、人とのつながりを創り出す

* 「実現力(やりきる)」

* 流通資本:北海道にお金が落ちる仕組みづくり

* 「北海道」として何か議論するよりも、「とかち」、「オホーツク」等、それぞれがそれぞれで議論すべき

* 「知財プラットホーム」、人が集まる環境を創る

* 地域への思い、強みは「つながり」、常に挑戦し続けること、「場」づくりの重要性

今年も「IBM北海道会議」へのご案内が届き、帯広で一泊二日で議論を続けました。今年は新しいメンバーが15人と、これまで以上に新鮮な雰囲気で新時代の到来も感じましたね。

これまでの記事はこちら――>

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=10557

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=21440

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=27905

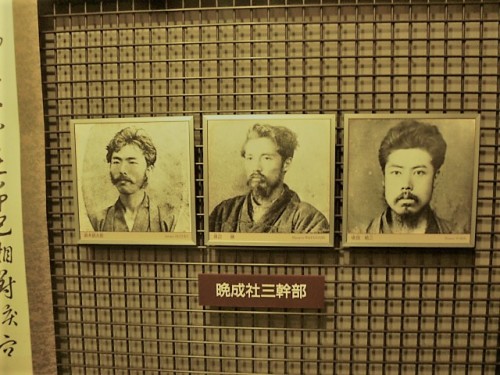

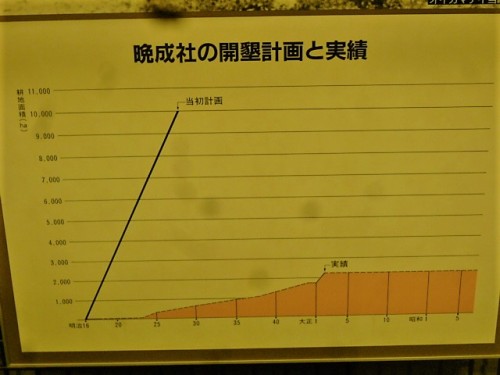

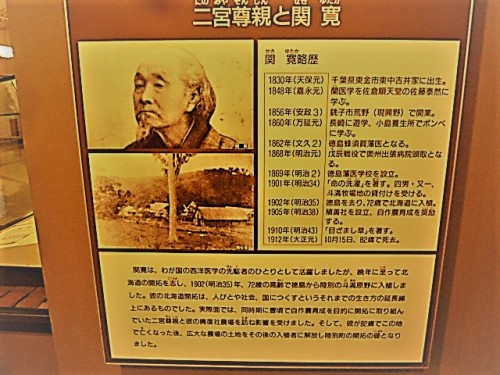

今回、私は東京から久しぶりに帯広空港へ直行し、午前中は、緑ヶ丘公園の「帯広百年記念館(http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shougaigakusyuubu/hyakunen/a600114memorial.html)」で、十勝の開拓の歴史をじっくり学び直しました。

展示について――> http://www.octv.ne.jp/~hyakunen/jouten2/jouten2-01kaitaku.html

「晩成社(https://www.visit-hokkaido.jp/info/detail/85)」の歴史も率直な記述でした。決して開拓のフロンティアとして成功したとは説明していません、その意気込みを受け継いでといった意味合いが心に残りました。

土の歴史から人の歴史、実に練り上げられた地域の歴史考察、素晴らしい展示に魅了され、今回、余裕を持って時間を使ったので、実に濃い時間となりました。

午前中いっぱい、十分にとかちの歴史を再確認して、今年は北海道会議に臨みました。

北海道経済同友会(http://hokkaido-doyukai.jp/)で、旭川支部との交流会を7年ぶりに開催しました。私は幹事を20年近く引き受けているので、今回も参加して意見交換をしました。地域の課題ほか、特有の話題も多かったですが、会合の後の懇談会では来年の選挙も含めて、いろいろ興味深いお話で盛り上がりました。

人口減少による地域の疲弊、インフラとしてのエネルギー、食、鉄道ほかの交通網等、なかなかすぐに解決する問題とは思えませんが、展望を拓きたいですね。旭川支部の報告では、中国、ベトナムほかのアジア諸国への農産物の輸出、観光客インバウンド等、地域独自の海外展開が大変盛んな印象を受けました。ただ、まだまだその手法は従来型の展開のようで、SNSを活用したさらなる情報提供で伸びしろは大きい印象もあります、いずれにせよ、フィールドで頑張る皆さんのお話、今の日本を支えている力強さも感じて爽やかでした。

枝廣淳子さんのワークショップ、「第51回 SDGsやCSRの取り組みの社会的価値を測定する~ソーシャルインパクト測定の世界の動向と手法・事例」に参加しました。この数年、高い出席率で刺激を受けています。

* これまでの関連記載――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%9E%9D%E5%BB%A3%E6%B7%B3%E5%AD%90

前半はソーシャルインパクトは何か、といった基本的なところから、「社会的経済」「社会的価値」をめぐる世界や国内の動き、また、ソーシャルインパクト評価の理解するうえでポイントとなる、大きな枠組みについてご紹介して頂きました。

後半は実際の3つの手法例や、その中でも鍵となる「Theroy Of Change(https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/)」や「SROI(http://tama.sfc.keio.ac.jp/sest/guideline-sroi.pdf)」の事例や比較をなど、かなり盛りだくさんの情報を提供でした。また、リコーの阿部さまから「RE100(https://sustainablejapan.jp/2017/02/01/re100-2/25334)」や自社の活動について紹介して頂きました。創業者の市村清さまの「儲ける」と「儲かる」の違いをはじめ、さまざまな背景を理解することで、環境経営でも日本をリードし続けるリコーさまの歩みを知る貴重なことで機会となりました、ありがとうございました。

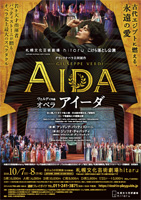

芸術の秋!、この連休は、オペラ、映画、ライブコンサートと大忙しでした。

まずは、札幌市中央区の「市民交流プラザ(https://www.sapporo-community-plaza.jp/about.html)」の開館記念式典、その中核施設「hitaru(https://www.sapporo-community-plaza.jp/theater.html)」での「こけら落とし公演・オペラ『アイーダ』(https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_181007.html)」、その日の午前中は、映画「1987、ある闘いの真実(https://eiga.com/movie/89074/)」、そして連休最終日は、「加藤登紀子さんライブコンサート『運命の歌のジグソーパズル』(https://ameblo.jp/tokiko-kato/)」でした。

「札幌市民交流プラザ」は、

: 国内外の優れた舞台芸術やさまざまな公演を鑑賞できる「札幌文化芸術劇場 hitaru」

https://www.sapporo-community-plaza.jp/theater.html

: 市民の文化芸術活動をサポートし、札幌の文化芸術を支え、育てていく「札幌文化芸術交流センター SCARTS」

https://www.sapporo-community-plaza.jp/scarts.php

:都心に集う人々に仕事やくらしに役立つ情報を提供する課題解決型図書館「札幌市図書・情報館」

https://www.sapporo-community-plaza.jp/library.html

の3つからなる、複合施設です。

札幌における多様な文化芸術活動の中心的な拠点であるとともに、市民の仕事やくらしに関する課題の解決を支援し、それらを通して多くの人が交流する場となることを目標としています。

3つの機能が連携して相乗効果を生むことにより、多くの交流が生まれ、新たなつながりや発想につなげていきます。施設全体を利用して3者が協働する取組を行い、市民が気軽に文化芸術に触れ、交流する機会を提供するとともに、創世1.1.1区(そうせいさんく)のにぎわいを創出し、「創造都市さっぽろ」の実現に大きく寄与していくことを目指していくそうです。

先日の「会館記念式典」には、私は「(公財)北海道演劇財団(http://www.h-paf.ne.jp/)」の理事長としてご招待を受けて、斎藤歩常務理事と木村事務局長と出席しました。最初のファンファーレ、最後のオペラ「アイーダ」からの曲の一部等、期待を膨らませる内容でしたが、前段の来賓のご挨拶は、皆さん型通りの台風・地震の被災お見舞いに始まり、記念すべき式典としてはいかにも無味乾燥で印象の薄いものでした。折角の一回限りのチャンスに、もっと芸術文化発信を印象付ける「何か」があってもよかったのではと、残念な気持が私には残りました。

翌日のオペラ『アイーダ』は、歌曲、バレエ、オーケストラ等、その相まった量感が札幌では初めてですね。1987年ヴェローナ生まれ。アンドレア・バッティストーニは、国際的に頭角を現している若き才能であり、同世代の最も重要な指揮者の一人と評されています。

その日の午前中は、「映画『1987、ある闘いの真実』(https://www.youtube.com/watch?v=7fcTivHMDZI)」でした。緊張感のある、映画としての完成度の高い作品、感動しました。

さらに翌日は、加藤登紀子さんのライブコンサート。今回は、北海道胆振東部地震のチャリティーコンサートとなったようです。

加藤登紀子さんからメッセージが届きました。

この度の地震で被災された皆さんに、心からお見舞い申し上げます。

寒さに向かい大変だと思いますが、頑張ってください。

10月8日の札幌でのコンサートをチャリティーコンサートに切り替えさせて頂き、収益を被災された皆様にお届けします。

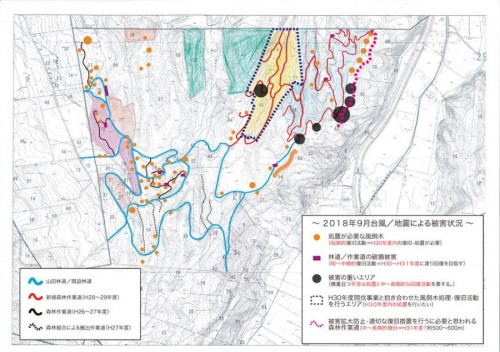

〈復旧プラン概要〉にあるように、ボランティアベースで大人数でできる作業はまずは以下の二つです。

1.林道開通=H30年度積雪(12月初旬)までに完了

2.風倒木処理=H30年度間伐時期(10月~12月中旬)までに完了

先日の作業では、早朝からはチェーンソー2台、後に一台加わって3台で風倒木を切断、枝を切り、人海戦術で作業道脇にそれらを排除、レーキで整理清掃でした。風倒木の処理は、林業の中でも危険を伴い、この日も切断時に跳ね上がる木も多く、なかなか緊張感のある作業です。とにかく、今後の重機・搬送車投入の道筋をつける意味でも、雪が降る前にはこれらの作業をまずは終わらせておきたいとの思いで頑張りました。

変わり果てた山の光景に気持は沈みがちでしたが、黙々と作業を続けて、当初予定した以上の修復はできた第3回目、バイクチームを含めた皆さんのご尽力に本当に心から感謝です。

ついこの夏、作業をしたばかりの札南高学校林が、9月5日未明の台風21号と6日未明の北海道胆振東部地震により、大きな被害を受けました。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=34150

直後から作業道チームが山に入り被災調査を行った結果、かなりのエリアに倒木・地割れ等が見つかり、当面の作業道の復旧作業と中期的な復興計画を策定して新たな活動を始めています。今回から、「学校林修復・復興作業シリーズ」として、記録を書き留めることにしました。どれくらいの期間続くか分かりませんが、現実と真摯に向き合い学校林の保全に努めたいものです。

* 札南学校林ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%9E%97

学校林復旧作業第3回目、10月6日朝6時から開始、雨が降る前の15時まで続きました。私は早朝グループに参加、朝5時15分には家を出て清田区白旗山入口の集合場所に向かいました。力強いバイクチームを含めて20名を越える方々が集まり、作業手順を確認して学校林に入り、黙々と作業道修復にあたりました。これも歴史の一コマと後輩たちは語り継いでくれるでしょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【作業チームのスレッドから】

2018年9月5日未明の台風、翌9月6日未明の胆振東部地震の影響で、学校林も少なからず影響を受けました。

…

学校林内の状況や復旧作業の進捗、

必要な情報等はこちらでやりとりいたしましょう。

まずは画像の被害状況MAPをご覧ください。

〈復旧プラン概要〉

1.林道開通=H30年度積雪(12月初旬)までに完了。

※大人数でできる作業有

2.風倒木処理=H30年度間伐時期(10月~12月中旬)までに完了。

※大人数でできる作業有

3.林道・森林作業道の補修・復旧=H30~31年度(10~12月/来5月~7月)の期間で完了

※林業チームによる

4.被害の大きな箇所の復旧=H30~31年度(10~12月/来5月~7月)の期間で「ある程度は」完了させたい。長期的な作業も必要か。

※大変な危険が伴う作業のため、林業チームが施工、復旧作業コアメンバーに立ち合いと記録を御願いしたい

以上(2018.9.18.足立)

コメント欄にて詳細等後々UPします

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

繰り返しになりますが、多くの作業道を塞ぐ倒木を目の当たりにすると、しばし呆然。でも、中島みゆきではないけれど、「倒木の敗者復活戦」で頑張ろうと前を向いています、いい歌、心にしみる、東北、札南学校林の敗者復活戦ですね。

https://pv755.com/toboku-no-haisha-fukkatsu-sen

私は、会社時代の防災用で手元に置いてあったヘルメットを学校林仕様に文字代え、こんな使い途で学生時代以来(?)数十年ぶりに被ることになるとは思いもよりませんでした?!

私は骨折した足は万全ではないのですが、黙ってみている訳にもいかず、できる限りの作業は自分なりに続けました。

私の母と叔母、95歳と88歳の一日違いの誕生日を、札幌で祝いました。

3年前のコメント――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=24525

ケーキに添えるロウソクは、今回少々の手違いで無しでということでお許し頂きました。

実は、もう一人同じ日が誕生日の井上文喜くんも一緒にお祝いでした。ケーキは家族ですでに済ませているので、チョコレートのお祝いプレートだけのプレゼントではありましたが。

途中、ライブ演奏も入れてもらったりで。

札幌にいる親族でお祝いです!今回どうしても都合がつかなかった親族もいて、もし勢ぞろいだったら、あと8名くらい増えたでしょうか、お二人の健康を祝した夕べとなりました。

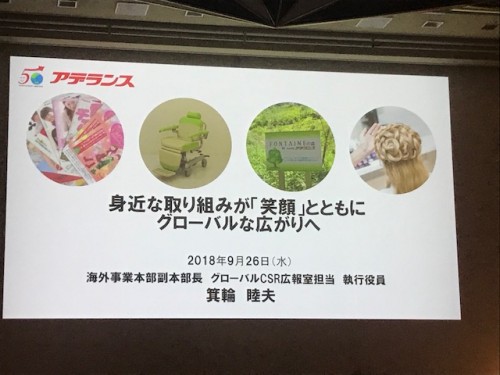

翌日のセッションは、当初登録していたものを変更しました。と言うのは、前日頂いた最新のプログラムを見ると、私の30年来の友人である箕輪睦夫さんが講演することが分かり、そちらの会場に行きました。

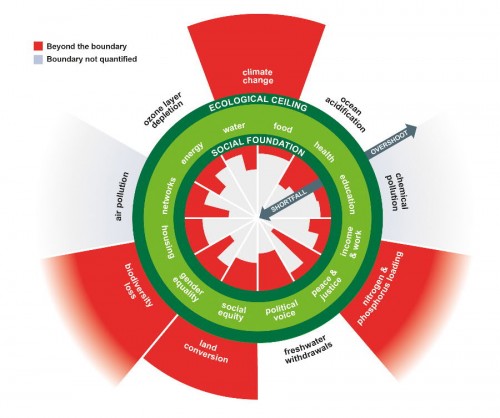

この日の最初の対談は「ドーナツ経済学」で注目されているケイト・ラワースさんのプレゼンと対談でした。

対談「ドーナツ経済学から見える世界」

世界経済は、社会的不平等の増大と環境破壊の悪化を避けなければ立ちゆかなくなる。このことをドーナツになぞらえて警鐘を鳴らしているのがラワース氏だ。ドーナツの外円は地球環境を破壊せずに発展する経済活動の上限、内円は貧困や格差を増大させるライン。二つの円に挟まれている領域こそが、公正で持続可能な経済活動なのだという。人類はどうすればこの二つの境界線の間、ドーナツの「身」の上で暮らすことができるのか。今年日本語訳が出版された著書「ドーナツ経済学が世界を救う」の内容を軸に、われわれは何をすべきか、何ができるかをラワース氏が語る。

ゲスト

- 経済学者、オックスフォード大学環境変化研究所 上級客員研究員 ケイト・ラワース

- 朝日新聞SDGsプロジェクト担当専門記者 北郷 美由紀

ここでの私なりのキーワード

* 空港に到着して、日本では「ドーナツ」というよりも「バウムクーヘン」の方がぴったりかな、と?

* 20世紀型企業は金銭的価値が中心、21世紀型企業は地域・社会への貢献の価値へ

* これまでの経済は、着陸を考えていない飛行機

* 9つのプラネタリー・バウンダリー(外円)

* デザインの二つの原則 1) 環境再生産型(例:フェアフォン) 2) 環境再分配型(例:モイエコーヒー)

* 20世紀を振り返る――>富の集中、21世紀は分配を想定しての活動、目的を持ったテクノロジー(例:エネルギーにおける集中型からネットワーク型へ、コミュニケーションにおける分散型へ、ブロックチェーン)

* ドーナツの内側にいる人々を引き上げる活動――>各国間の関係を変える(貿易、債務、税、等)

* 21世紀型とは、個人がたくさんのアイデンティティを持つこと:「消費者」だけではないはず

* ESG投資は、見返りだけでなく将来世代のため

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

続いては昨今、日本でもやっと話題になってきているESG投資とSDGs経営についての討論でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

長期投資をする際に、環境や社会問題、企業統治への取り組みを判断材料にするESG投資が、日本でも急速に拡大している。安定的なリターンを得るためには、ESGを無視していては立ちゆかない。このことが、欧米に遅れを取ってきた日本でもようやく浸透してきたようだ。経営戦略としてSDGsに取り組む会社も規模の大小を問わず増えている。世界や日本国内のお金のまわり方は、これからどうなっていくのか。気候変動、資源循環、ジェンダー、働き方などの問題に、金融機関や企業はどう取り組んでいくべきなのか。国内外の抱える課題と今後の展望を議論していく。

パネリスト

- モニター デロイト ジャパンリーダー・デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 パートナー 藤井 剛

- 企業年金連合会運用執行理事・チ-フインベストメントオフィサ- 濱口 大輔

- CDP事務局ジャパンディレクター、PRI事務局ジャパンヘッド 森澤 充世

- 朝日新聞編集委員 石井 徹

それぞれ専門分野からのメッセージは、やっと日本でも話題になってきた感があり、面白かったですね。世の中、マスメディアでは「アベノミクス効果」とか言っていますが、「防災対策」の急務、今の株高一辺倒の政策の行き詰まりと誤りを鋭く指摘していた濱口大輔さんの発言に賛同します。早く不都合な真実を認めて目を覚まさなければ、日本の沈没は後戻りできなくなります、そんな危機感を再確認した私です。

* この1・2年、日本でもESG投資が本格的に議論されてきたーー>SDGs経営とESG投資との組み合わせ

* 日本の場合、企業のコーチとしてのステークホルダーが欧米と比較して未熟

* 今の日本の課題の最優先は「防災に対する対策」、次に「労働人口減少への対応」

* 現在の日本の国債市場は極めて異常、中央銀行保有率が76%(アメリカ11%、EU15%)ガバナンスを取り戻す時期~日本の「不都合な真実」であり、この解消に正面から向き合わなければ本来のESG投資には向かえない

* 株式投資を政策手段にしているのは日本だけ――>浮動株率はますます下がっている(安定?株主35%)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

パネル討論「がん患者と装い~アピアランス(外見)ケアの効果とは」

2人に1人が「がん」になる今、治療しながら働いたり家事をしたりする人たちが増えている。病気になってからも続く「日常」の意義を実感した人々が「よりよく生きたい」と様々な活動を始めており、その一つに「アピアランス(外見)ケア」がある。メイクやファッションなど、もともと培ったスキルに自身の患者経験から学んだ視点を加えて、仲間を励まし情報発信する乳がんサバイバー2人に、「装い」の効果と重要性について解説してもらう。

パネリスト

- TOKIMEKU JAPAN(https://www.tokimeku-japan.com/)代表取締役社長 塩崎 良子

- 美容ジャーナリスト 山崎 多賀子(https://www.estee.co.jp/pinkribbon/interview/index01.html)

- 朝日新聞文化くらし報道部記者 高橋 美佐子

午後からは、雰囲気が大きく変わって「がん患者と装い」です。このセッションは、当日急きょ変更して参加したのですが、お二人とも乳がん手術から立ち上がり、私にとっては大変衝撃的で、お聞き出来てよかったとおもいました。終わってから手元メモはほとんどなく、それ程3人のセッションにのめり込んでいました、素晴らしかったです。

* 「なぜ自分ががんに」と、最初はその理不尽さを受け入れ難かった

* カードゲーム「ババ抜き」でジョーカーを引いた感じ、ゲームを変えなければいつまでもジョーカー

* これまでの「病院」ではいつまでも「患者さん」のまま

* 無人島では起こり得ない様々の課題、人と人との関係の中で前向きに解決していく

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

特別講演「身近な取り組みが『笑顔』とともにグローバルな広がりへ」

- アデランス 執行役員 海外事業本部副本部長 グローバルCSR広報室担当 箕輪 睦夫

続いては、アデランス(株)の箕輪睦夫さんのお話、本当に素晴らしい内容でした。箕輪睦夫さんについては、これまで何回か書いています、年下ではありますが、私の尊敬する友人です。

箕輪睦夫さん――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E7%AE%95%E8%BC%AA%E7%9D%A6%E5%A4%AB

アデランスの取り組みは、まさに21世紀的なもので、それも本来日本企業が基本として持っていた「三方よし」の概念であること、そこから始まるプレゼンは、一人一人の命と真正面から真摯に向き合う姿を感じ取り、前のセッションとともに感動で震えました。

最後に、塩崎涼子さんの「TOKIMEKU JAPAN(https://www.tokimeku-japan.com/)」HPより引用します、新しい時代の到来を感じました、ありがとうございます!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【幸せに生きること】

人生における小さな『トキメキ』を積み重ねること。

どんな時も『自分らしく』生をまっとうすること。

例え命の期限が決まっていたとしても、

最後まで『自分らしく』生きること。

私たちはそれが、『幸せに生きること』だと提案します。

病気で辛い治療が続いても、年をとって身体が動かなくても、

身体と頭が思うように動かなくなっても、人は、

桜が咲けば美しいと感じ、手をつなげば温かさを感じます。

心はどんな時でも、動いています。

だから、心に響く『トキメク気持ち』を届けたい。

私たちは、センスと感性。そして、本気の想い。を武器に

世界中の逆境を抱える人へ。今、この一瞬のトキメキをお届けします!

今年の「朝日地球会議 2018(http://www.asahi.com/eco/awf2018/)」、私は二日目と三日目に参加しました、濃密なメッセージ発信の数々、感動し、興奮しました。

- 会場は東京・帝国ホテル

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

パネル討論「女性が拓く未来イノベーション~いま必要なリーダーシップとは? 」

経済が停滞し、グローバル化と人口減に直面する日本。世界で生き抜くには、新しい価値を生み出すイノベーションが不可欠だ。そのために必要なダイバーシティーは本来、性別や国籍などを越え、様々な価値観を持つ人材の多様性を指すが、日本ではまだまだ「女性活躍」の文脈で語られがちだ。この現状を踏まえつつ、「ウーマノミクス」を提唱したキャシー・松井氏、グーグルのテクノロジーで柔軟な働き方を実践してきた岩村水樹氏、経団連初の女性役員となった吉田晴乃氏を招き、グローバルな視点を交えて、女性のリーダーシップを考える。

パネリスト

- ゴールドマン・サックス証券副会長 キャシー・松井

- グーグル日本法人CMO アジア太平洋地域マネージングディレクター 岩村 水樹

- 前BT ジャパン会長、内閣府規制改革推進会議委員、2019年G20女性諮問会議 W20共同議長 吉田 晴乃

- 朝日新聞社執行役員(デジタル/国際担当) 大西 弘美

女性ばかり4名がご登壇、とにかくステージの上が華やかというか、服装だけでなく、一つ一つのご発言に新しい風を感じました。

* 「Womenomics(https://bizhint.jp/keyword/111484)」この言葉は、ゴールドマン・サックス証券株式会社の現副会長で、グローバル・マクロ調査部アジア部門統括やチーフ日本株ストラテジストを兼務しているキャシー松井氏が1999年に作成した研究レポート『ウーマノミクス』内で初めて使用された

* 岩村水樹さん:「Work hard」から「Work smart」へ、 「心理的安全性」とは人生のCEOになること

* 吉田晴乃さん:エコノミックス・ソシオロジー

キャシー松井さんとは4年前にお会いしています。–>http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=21359

「アメリカファースト」のスローガンの下、疑問符のつく行動を重ねるトランプ米大統領。移民問題をはじめとして、混迷を深める欧州。欧米でポピュリズムが台頭し、共産党独裁のままの中国が世界で一層存在感を増す中、普遍的な価値と広く受け止められてきた民主主義そのものが危機に瀕しているという見方も出ている。フランスの右翼政党「国民戦線」(現「国民連合」)研究の第一人者パスカル・ペリノー氏、「ポピュリズムとは何か」の著者ヤン=ヴェルナー・ミュラー氏、「11の国のアメリカ史」の著者コリン・ウッダード氏に加え、国際情勢についての鋭い分析で知られる佐藤優氏という豪華パネリスト陣が、民主主義の課題と見通しについて議論を交わす。

パネリスト

- パリ政治学院教授 パスカル・ペリノー

- プリンストン大学教授 ヤン=ヴェルナー・ミュラー

- 歴史家、ジャーナリスト コリン・ウッダード

- 作家、元外務省主任分析官 佐藤 優

- 朝日新聞社常務取締役(東京本社代表/コンテンツ統括/編集担当) 西村 陽一

* パスカル・ペリノーさん テーマ「EU」、「移民」はこれまでの右・左の図式では理解できない、新しい対立の構造、例えば、「都市と農村」、「旧産業とし新興産業」等。代議制民主主義の作り直し。

ー市民と国家の間に「中間組織」が必要、今、この劣化が進んでいる。国民の疲労感が投票率の低下に繋がっている

* ヤン=ヴェルナー・ミュラー 「ポピュリズム」は「反多元主義」、自分たちが真の民、真の敵は誰かを自分たちで決めている

* コリン・ウッダード アメリカという国はなく、11の「Nations」からなる。現在はアメリカのリベラルデモクラシーの危機。健全な民主主義はつなぎ合わせていく糊

* 佐藤 優 日本のポピュリズムは小泉純一郎、田中真紀子から。リベラルな中間団体を構築していく必要性

いずれのセッションもそれぞれのパネリストの専門分野からのメッセージが示唆に富み、久しぶりに聴く緊張感があり、集中力も試された気がしました。翌日の朝日新聞には要約が掲載され、記者のまとめも参考になりますね。

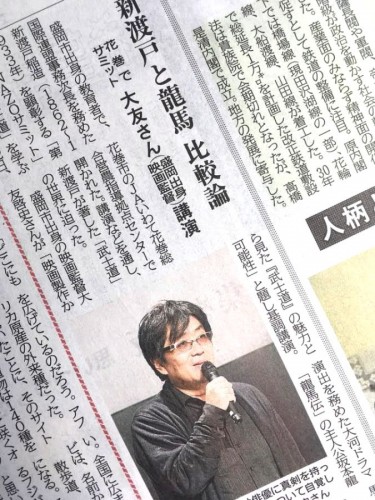

大友啓史監督(http://keishiotomo.com/)は、『龍馬伝』ほかの作品でも有名ですが、翌日、今回の実行委員会で中心的に活躍した工藤哲人さんがFacebookに書いています。

主な映画作品:『ハゲタカ(https://movie.walkerplus.com/mv38071/)』、『るろうに剣心(https://movie.walkerplus.com/mv48497/)』

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~工藤さんのFacebookから

今朝の岩手日報13面の文化欄にINAZOサミットの記事が掲載されています、ありがとうございます。文化に貢献したイベントという評価ですね。うれしいです。大友監督は、龍馬より稲造についてより熱く語り始めています。

龍馬も稲造も経済的にプラスの仕事をしたのも共通点ですし、国際的な偉人として小学校の道徳の副読本にもこの2人が登場してます。思いを遂げられずに亡くなったところも似てるかな。稲造さんの方が長生きした分、いろんなことをやれたので功績がぼやけてます。

記事にはないですがトークショーでは、剣心と稲造の比較論を監督が真面目に語ってます。あすのプライムニュースで特集します。お楽しみに。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『武士道』に対して、今後は『平民道』についても興味があるともおっしゃっていました。

札幌からの私たち「新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会(http://nitobe-enyu.org/)』は、三上節子さんが今年もブースで記念館建設寄付のご案内他を致しました。トークショウの中で、ふじポンが舞台を降りてきてご紹介してくれました。

最後には、プレゼンを終えた私も含めて、全員が登壇し、来年の第三回に繋げる宣言もされました。

後片付けを終えて、花巻市内、その後盛岡に移動しての懇親会と、余韻を楽しむひと時でした。工藤哲人さんは「BUSHIDO」T-シャツで最後まで熱く新渡戸を語っていました。

翌日、私は朝早くに盛岡を経ち仙台経由で札幌に帰りましたが、やはり岩手山と北上川は盛岡のシンボルですね。来月15日は、新渡戸稲造「命日祭」で、私はまた盛岡を訪問する予定です。今回、花巻、盛岡ともに新渡戸稲造記念館等を見学する時間がなかったので、来月はじっくり時間を掛けて向き合ってこようと思っています。

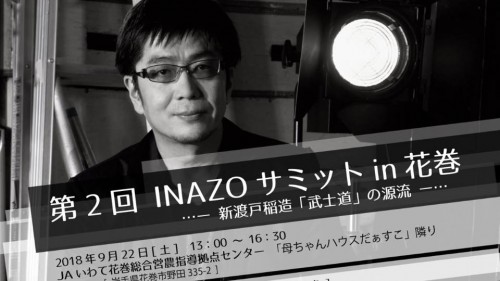

さて、花巻東高を経て、少し早めに会場準備の手伝いと思って「JAいわて花巻総合営農指導拠点センター(https://www.jahanamaki.or.jp/index.html)」に行ったところ、実行委員会メンバーがすでに汗をかいて机・椅子を並べていました。

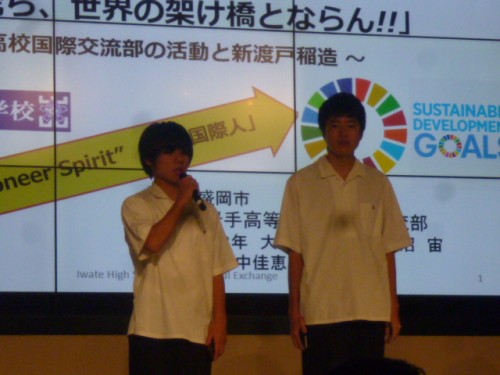

今年のプログラムも内容満載です、司会は岩手めんこいテレビの工藤哲人さんと岩手のアイドル・ふじポンです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【 特別上映 】

「映画監督・大友啓史と旅する新渡戸稲造の青春~ドイツ留学と武士道~」

https://www.youtube.com/watch?v=gsPPkOaeQgU

【 オープニング 】

岩手高校国際交流部 2年 大下剛夫 1年 浅沼宙

「目指せ、Inazo!真の国際人!我ら、世界の架け橋とならん!!」

【 第一部 基調講演 】

大友啓史 映画監督

「映画製作から見た『武士道』の魅力と可能性」

【 第二部 トークショウ 】

「新渡戸稲造が世界に架けた橋を渡ろう!」

映画監督 大友啓史

(一財)新渡戸基金 理事長 藤井茂

コーディネーター 岩手めんこいテレビ 工藤哲人 岩手のアイドル ふじポン

http://www.menkoi-tv.co.jp/top.html

【 第三部 活動報告 】

新渡戸文化高等学校 教諭 片岡鉄平

https://www.nitobebunka.ed.jp/high/

(一社)新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会 代表理事 秋山孝二

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

昨年11月、札幌で初めて開催した「INAZO サミット(http://nitobe-enyu.org/summit_movie/)」は、今年、花巻で第二回が開催となり、昨年から繋がって、言い出しっぺの私としては大変嬉しかったです。

< 昨年の様子 >

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=32030

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=32056

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=32087

この10年来、盛岡訪問はかなりの回数になっていますが、花巻市内はあまり行く機会がなく、今回、午後1時からの開始に先立って、JR花巻駅から歩いて会場までの道すがら、札幌から参加の遠藤大輔クンと一緒に、街中の壁画、神社、そして花巻東高校を散策しました。

駅の坂を下りて、まずは「未来都市銀河地球鉄道壁画(https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1022876-d8262101-Reviews-Future_City_Galaxy_Earth_Railway_Mural-Hanamaki_Iwate_Prefecture_Tohoku.html)」。

たまたまその日の夜、駅に向かうタクシーから見た夜の壁面はかなり幻想的でした!

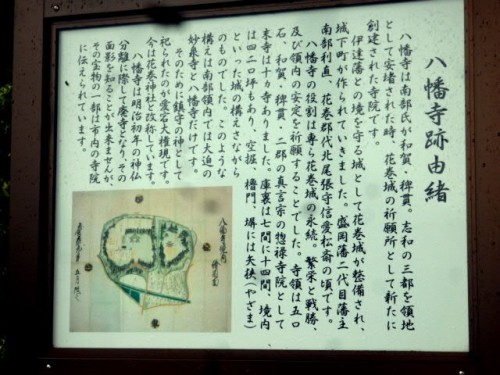

続いては「花巻神社(八幡寺跡)https://www.hanamaki-jinja.com/」

その後は、釜石線、東北本線の陸橋を渡り、会場から300メートル離れた「花巻東高校(http://www.hanamakihigashi-h.jp/)」です。私は県立だと思っていたら、私立高校なんですね。「花巻市学園都市構想」の一環で、昭和57年に谷村学院高等学校と富士短期大学附属花巻高等学校(前身は花巻商業高等学校)が全国でも稀な私学同士の統合が行われたそうです。HPでは、「本校の教育方針の基本は、建学の精神である『感謝・報恩・奉仕・勤勉・進取』を生かした心豊かな情操を持ち、礼儀を重んじる品格ある人材の育成にある」と謳われています。

隣地の市民野球場と一体化の、広大な敷地の中に堂々たるたたずまいは素晴らしいです。すれ違った野球部の生徒たちと言葉を交わし、大谷翔平クンを彷彿させる礼儀正しさにさらに感動した次第です。

岩手から日本一!

この観客席には、「ビデオ・カメラ撮影はご遠慮ください」の注意書きも、さすがですね。野球場の隣には道路を挟んで雨天練習場、サッカー場等も整備されていました。

しばしの時間、小雨の中でしたが、人材育成の背景を垣間見た気持で、有意義なひと時に感謝でした。

大きな災害の中、幾つかの企業のファインプレーが伝わってきます。

北海道全域でコンビニを展開する「セイコーマート(https://www.seicomart.co.jp/)」、今回の台風・地震の被災に際しての対応で多くの方々から絶賛されています。先日、以前からのお約束で(株)セコマの丸谷智保社長と面談して、その隠れたエピソードをたくさん伺い、涙が出るほどの感動でした。

たくさんのエピソードの中からいくつかをご紹介します。

* 地震発生当日、6日午前8時に全店に指示を出したそうですが、後からの報告では、殆どの店が午前5時には各店のスタッフがそれぞれ自主的に駆けつけて店をオープンしていたと。真っ暗な中、歩いてたどり着いたスタッフもいたようです。地域の顧客のためをモットーとは言え、結局は現場第一線のモラルの高さと日頃の経営理念の徹底なのでしょうね、まさに経営の基本。

* 「ホットシェフ」ではガス使用。いつもの4倍くらいのご飯を炊いて、具なしのあたたかなおにぎりを量産し、無料で提供しました。ガスは使えて、お米の在庫は売るほどあるので、と。

* 開店前の店で、中で準備をしている社員を見つけてドアを叩き、飲み物売ってくれませんかというお客さんに対して、あるコンビニは、「冷やしてないので売れません(平常時のマニュアル通り」と断り、セイコーマートでは、「冷えていなくて済みませんがよろしいですか」とお詫びして販売しました。

* お母さんがパートで働いてたそうですが、その娘さんが代わりにお子さんを連れてお店を手伝いにきました。

* 本社からの指示を待つというよりも、全店舗がそれぞれの状況において即判断した様子が何よりも社長としてうれしい。

* 各お店で働いている方々は、それぞれ地元に長く住んでいる方なので、このような災害の場合にご近所の皆さんのためにという思いが強いのでしょう。

丸谷社長は大変控えめにお話をされていましたが、直後から食品・飲料メーカー本社に直接電話をして、緊急の配荷をお願いしたそうです、臨戦態勢のトップの姿、昔の私自身、医薬品卸業の社長時代を思い出しました。

もう一つ、「北海道新聞社(https://www.hokkaido-np.co.jp/)」のファインプレー、私は当日朝刊からずっと自宅に届いた新聞を読みながら、あの大規模停電の状況でどうやって輪転機を回していたのか不思議でした。Facebookの金子国彦さんの投稿から。

6日未明の胆振東部地震で全北海道がブラックアウトの中で、新聞の夕刊が何事もなかったかのように配達されたのには驚いた。取材し原稿を送る電話、編集 ・制作するコンピュータ、そして輪転機、相当な電力が必要だ。さらに配送車と戸別配達する人も欠かせない。それぞれの奮闘ぶりを13日の社友会( 年一回)の挨拶で広瀬兼三社長が語った。

地震発生の午前3時過ぎ、本社には朝刊を作り終えたメンバーが残っていた。非常電源に切り替え、そのまま夕刊作業に入ることができた。記者たちが自転車などで動き出した。問題は膨大な電力を必要とする輪転機。函館、釧路を含む6工場で印刷しているが、非常電源を持つのは大曲の札幌工場のみ。東北震災を教訓として億単位の投資をして備えた。それが生きた。

夕刊は懸命に作った4ページ、他に朝日新聞など5媒体も印刷した。朝刊段階。電力が回復する見込みのないことがわかった。16ページ、それに日経、朝日のほか、非常時協力の協定を結んでいる毎日、苫民、十勝毎日の印刷も。スポニチ、日刊スポーツも印刷。全部で12媒体130万部の印刷を成し遂げた。札幌工場の通常の4倍の作業だった。

ジャーナリズム史に残る仕事だったと思う。努力に拍手を送りたい。