私の【戦後80年談話】は、かなり身近な食料から見る戦後80年、ある意味では終戦直後の飢餓状態を知らない地方に生まれた人間のお話です。

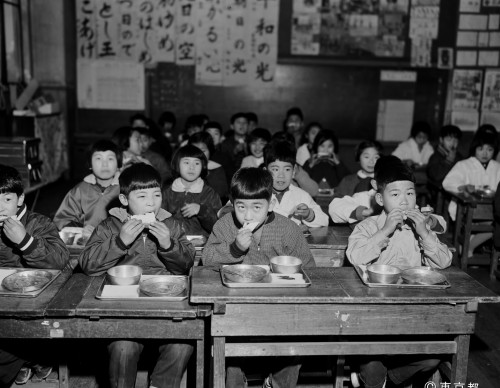

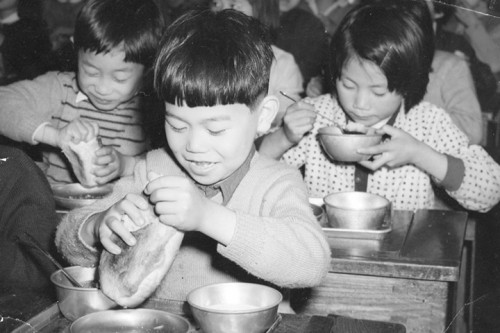

私が時代の食料を意識したのは、小学校から始まった学校給食でした。地元の日糧製パンの角食にマーガリンと脱脂粉乳、おかずはあまりこれと言って記憶に残ってはいません。ただ、お汁粉と生の四角いお餅は何故か鮮明に覚えています、パンとお汁粉の不思議さとともにです。アルマイトのカップ、アルミの大きなバケツから皆に配ってた脱脂粉乳、これが「ララ救援物資」と知ったのはずっと後のことでした。「ララ物資」は、アジア救援公認団体(LARA:Licensed Agencies for Relief in Asia)が、戦後日本に向けて提供した支援物資のこと、時々コッペパンとか豆パンなんかもあったような気がしますが、ご飯の給食は無かったですね。

* 【ララ救援物資】

* 脱脂粉乳ーー> 脱脂粉乳 給食 いつまで?歴史と疑問を徹底解説

果物ではバナナは極めて貴重品、特別の時にしか見ることはなかったです、今ではごく日常的にありますが。ミカンは秋口にまだ緑色した酸っぱいのが多く、黄色く熟したのは雪が積もってくる頃からだったような気がします。さらにずっと後になってからグレープフルーツが登場してきたような。北海道では「ザンギ」で馴染みだったところに「フライドチキン」が出てきたり、シャケの燻製が柔らかい「スモークサーモン」だったり、ホットドッグ、ハンバーグ等、次々と目にするようになりました。と同時に、幼い頃から「歩きながら食べるのはやめなさい」と育った時代から、街なかでも歩きながら食べる人も多くなり変化が出た来たように思うのは私だけの感想でしょうか。

教育に比べるとかなり日常的食糧事情変化の80年、我が家では幼い頃から「食事は残さないで食べなさい」と厳しく言われ続けたので、今もその価値観は捨てることはありません。「飽食」と言われる現代、街には捨てられる食糧が山積する時代の変化に、日本の劣化を具に感じています。