時事通信社週二回発行の『厚生福祉』、表紙の巻頭言を書いて12回目、2025(令和7)年9月26日(第7004号)です。 今回のタイトルは『庭を耕せ』、以前、明峯哲夫さんについての記事でも書いています。

* 秋山孝二の部屋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

庭を耕せ

公益財団法人 秋山記念生命科学振興財団

理事長 秋山孝二

「地域密着」とはまちづくり等でよく使われる言葉ですが、あらためて「地域」を洞察すると、この夏に見えてきたことがあります。

トランプ大統領の停戦交渉は一筋縄ではいかない複雑な方程式が絡み合っている様相、私が特に違和感を抱くのは「領土交換」、「ディール」とかを言い出した時で、「領土」はただの不動産としての「土地」の認識かと間違える程に、軽い言葉に驚きを通り越して憤りを感じるのです。どんな国にとっても、「領土」には長いその土地固有の歴史があり、そこに暮らしてきた人々の代々続いているいのちの営みがあるはず、何平米といった不動産価値では図ることのできない重たいものがあります。

このロジックと極めて似た状況が、私の永年住んでいる街なかで起きています。昨今の大手ビル開発業者は、地方都市の中心部エリアで古いビルをその「広さ」のみに価値を見出して買いあさり、場所が紡いできた貴重な歴史など目もくれず邪魔な存在と言わんばかりの力業で展開しています。投資物件として土地を仕入れて無機質な開発(?)をして売り抜ける、それが不動産ビジネスモデルというのは世界共通なのでしょう。

10年以上前に、私が履修した1年間の食・農の連続講座で、「天国はいらない、故郷を与えよ」というロシアの農民詩人の言葉を聞きました。近代化の過程で農村を追われ、仕事を都市に求めた人々は土着性を失い、地方が疲弊したと。一方人々が「天国」と憧れた都市生活は、便利で快適で賑わいに溢れて刺激的ですが、自らが必要とする食料を地方の農村に依存し、大量生産・大量消費の仕組みに支えられてきました。エネルギー問題でも全く同様な構図、医療・福祉・教育等の様々な分野の知恵を集めて、伝統的な地縁社会とは違った自立した意思で地域を創る「故郷」が、21世紀的には本当の「地域」なのではないでしょうか。「限界集落」などと安易に決めつけてはいけません。

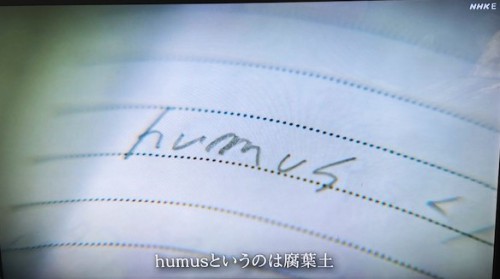

この講座で講師の最後の言葉は「庭を耕せ」でした。気候変動を語るのもいいけれど、先ずは自ら生きる場を深く耕すことから命の価値を学べというメッセージでした。「土地」はただの面ではなく、脈々と繋いできた命のアイデンティティ、愛着に留まらずリスペクトすべき生きる源なのだと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~おわり