4月23日の私のブログ(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=26260)の最後の部分:

それぞれの地域の特徴も理解できて、どこも頑張っているな、というのが正直な印象でした。山﨑史郎さんとはこの日の夜にホテルロビーでバッタリお会いし、その時、彼が「今、熊本で大きな地震があったようだ」とおっしゃっていました。それからの地震を巡るリアルストーリーは後ほどに・・・。~~~~~~~~~~~~~~~と書きました、以下がその続報です。

14日夜に熊本県益城町で震度7を観測したマグニチュード6.5に続き、16日未明に起きたM7.3の「本震」。熊本県阿蘇地方や大分県でも激しい揺れ、まさに「激震」でした。10日経た今も、進行中と理解すべきなのでしょうね。

* 気象庁発表 http://www.jma.go.jp/jma/press/1604/25a/201604251030.html

* 朝日新聞 http://www.asahi.com/special/kumamoto-earthquake/tremor/

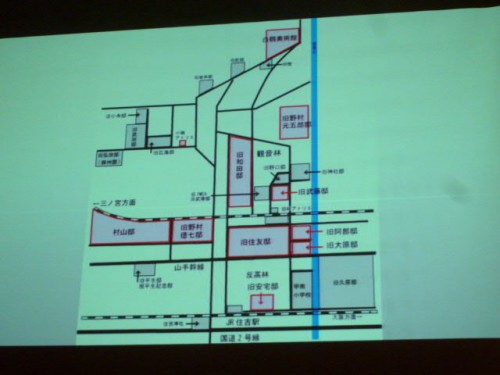

私は、14・15日、岡山での経済同友会全国フォーラムを終えて、15日午後に岡山から新幹線で小倉へ、さらに特急に乗り換えて別府まで移動しました。16日午前中に中津の「廣池千久郎中津記念館(http://www.hiroike-chikuro.jp/chikuro_hall/nakatsu/nakatsu.htm)」訪問、午後は臼杵での「ANJINサミット」に出席するために別府のホテルに泊まっていて、16日未明の地震に遭遇しました。

* 第4回「ANJINサミット」 https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/04/09/221730015

17階のホテルの私の部屋、充電中のスマホから「緊急地震速報」の大きな警告音で目を覚ますや否や、激しい上下左右の揺れで思わず床に四つん這いでしばし静まるのを待ち、その後の繰り返しの揺れにもただ部屋の中をウロウロしている状態でした。やがて館内放送で、非常階段を使って向いの駐車場に避難するようにとの指示があり、私自身、屋外と部屋の中のどちらに身を置くべきか迷いましたが、ここは避難の経験も大切かとすぐに着替えてコートを着て、我ながらかなり冷静に非常階段を降りました、地上に出るまで約10分くらい掛かったでしょうか。各階から、荷物を背負った方、浴衣姿のままの方ほか、不安そうに皆さんそれぞれの格好で階段を無言で降りていました。

地上に着いてみると、向いの駐車場は満杯なのでホテル建物方面へとの誰かの声、移動してしばし正面玄関前で立っていると、今度はホテル職員の方が、ここは危険ですので向いのコンビニの駐車場へ移って下さいのアナウンス。ここでもまた、建物の中か外の広場のどちらが安全なのかの少しの迷いがありました。結局、向いのコンビニの駐車場へ移動して、30分位もただ時の経過を待っていたでしょうか、その間、パトカーが走っていったり、コンビニで買い物をする人々を見ていたり、何をしていたのかよく覚えていません。ただ、ツアー添乗員と思われる女性数人が、手元の名簿を持ってツアーメンバーを確認する姿が印象的でした、こんな状況の中でも仕事に徹していることに。

それに比べて、男性は何ですか、この期に及んでも缶ビール片手に酔っ払いながら駐車場を徘徊している日本人の浴衣姿の男性、大きな声で唄を歌う韓国の観光客の男性がいたり情けない状況、しばし気を紛らわせながら時間を過ごしていました。コンビニで飲み物を確保しておこうと思ったのですが、何と財布をホテルの部屋に置いて降りてきたことに気が付きました。スマホはFBにアップしようと忘れなかったのに、お金は手元に一銭も持っていなかったのです。

しばらくすると、ホテルの職員が、「安全確認が終了しましたので、お部屋にお戻りください」とのアナウンス。大丈夫かなとは思いながらも外にいるよりは部屋の方がゆっくりできるかと、ロビーを通って再度非常階段を、今度は昇って17階まで戻りました、何分かかったかを測る余裕はありません。荷物が無かったとはいえ、17階まで深夜に昇るのはなかなかのエクササイズでした。私は一気でしたが、途中、踊り場で休憩する方がたくさんいらっしゃって、中にはかなりの肥満の方も多く、息も荒く汗びっしょり、階段を上がる途中に具合が悪くなるのではと心配になるほどでした。

今回の地震、別府では震度6弱、私がこれまで体験した最大の揺れであり、午前1時半頃から少なくても部屋に戻ってから午前6時頃まで、ずっと揺れが続いて大変不安な時間で、もちろん一睡もできませんでした。途中に「緊急地震速報」が4回程鳴りましたが、何か自分のいる場所の揺れとは違いもあったりして、「どこのことか?」と情報への信頼は薄れましたね、鳴らなくても強い揺れもあったり。

私は避難時、ジャーナリストではありませんので、その場の写真は撮れませんでした、夜中午前2時頃だったと思います、この2枚だけ。

深夜午前2時頃、ホテルから向いの駐車場に避難する宿泊客

部屋に残っている人たちも不安そうに窓から下の様子を窺う

振り返ってみると、15日昼過ぎに全国経済同友会フォーラムが終わり、岡山から新幹線で小倉へ、さらに特急に乗り換えて順調に別府まで。前夜に熊本地方で大きな地震があったというのに、今、考えると何と呑気な気持で移動していたのかと、我ながら少々呆れるお目出度さでした。

別府に向かう電車の中で

夕方に別府のホテル到着後、市内の居酒屋で大分の焼酎で雰囲気を味わうのんびり気分、「とっぱい」は美味かった。いつもより早めに寝て、冒頭の未明の強い地震でした。

とっぱいをセレクト

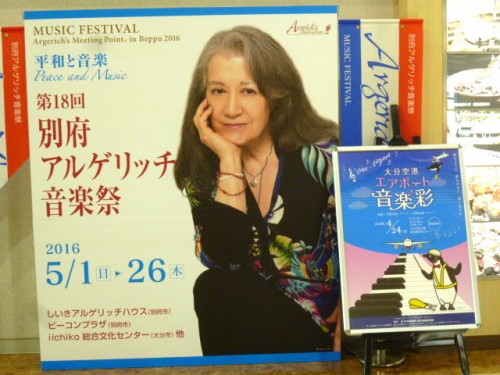

4時間以上揺れが続きましたが、早朝、日が昇ってから、「ANJINサミット」事務局に問い合わせると、「中止を決定」との返答。やれやれ何しに大分まで来たのかとかなりの疲労感を滲ませて、早速予定を切り上げて空港に向かうと、何か信じられない静けさでした、普段は変更ができない切符でもこのような非常時は変更可能になりますね。

JRはほぼ全てが始発から運休、空港バスも運休。考えてみると別府に到着してからやったことは、ホテル内コインランドリーで出張中に溜まった洗濯物を洗い終え、大浴場に入って、マチの居酒屋で飲んで食べて、強い地震を体験し、避難し、連続の地震に耐え、タクシーで空港に向かっただけとなりました。ホテルの職員、タクシーの運転手が言っていました、「ずっと別府に住んでいるけど、震度6弱とこんなに続く揺れは初めて」、と。

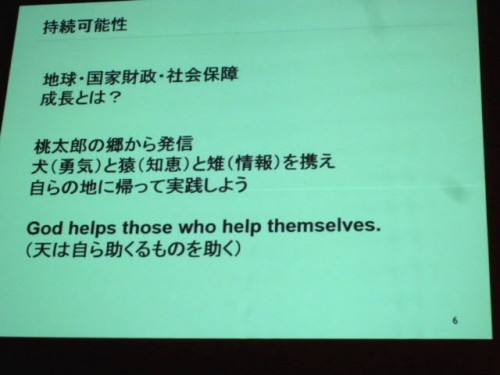

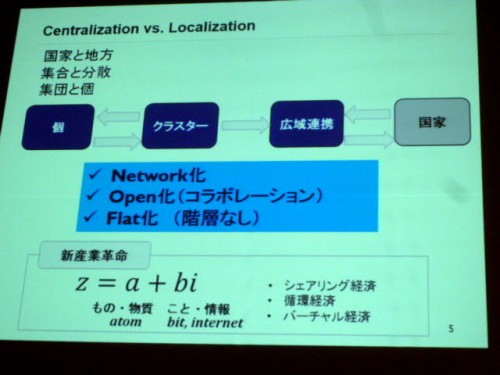

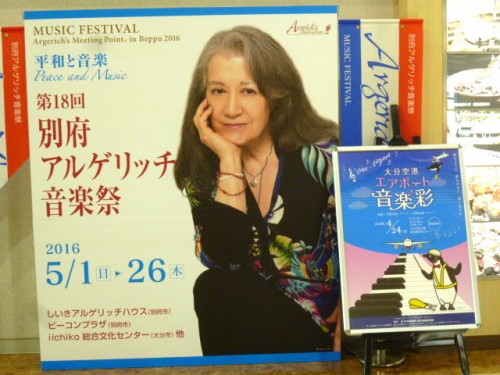

東京経由で札幌に戻れることが決まり、少々ホッとして空港ビル2階へ上がると下のようなポスターが。前日の岡山での大原謙一郎さんのお話を地で行く芸術・文化の力ですね!

* 別府アルゲリッチ音楽祭 http://www.argerich-mf.jp/

芸術・文化は人の気持に力を与える!

今、10日ほど経って、私は過去形で言える安堵感がありますが、その後も大きな地震が続いているようで、熊本・大分の現地にいらっしゃる方々は不安な日々をお過ごしと、何とも言葉もありません。Facebookでは知人の方々の投稿から現状を知ることができます、どうかくれぐれもお気を付けになって、心身のご健康にご留意を。

14日夜以降、今回の地震についてはいろいろ捜索・調査も進んで分かってきていることも多いようです。

* http://www.asahi.com/special/saigai_danso/

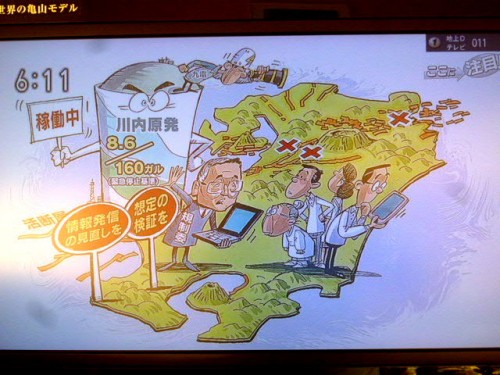

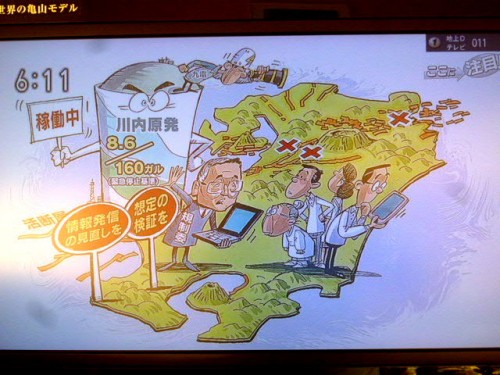

札幌に戻り当局の発表、報道から感じるのですが、「熊本地震」とタイトルを打つのは強い違和感を持ちますね。大分、鹿児島での揺れもかなりのもの、何か熊本に意図的に限定して地震を小さく見せようとの魂胆を感じます、少なくとも「九州」という活字で範囲をイメージしなければ現状を正しく表現していないと思うのですが。さらに、分からないという発表は勇気を出しての姿勢だと評価しますが、新しいタイプの地震とかと言うと、どうしても原発事故時の「想定外」の繰り返しを思い出します。

10日以上経て、やっとこのような「対応」が――>http://www.asahi.com/articles/ASJ4T3RCBJ4TULFA00M.html

初動の生き延びる判断は、自らの日頃から研ぎ澄まされた知識・知恵に依存するしかないのでしょうね、納得性から言っても今回つくづくそう感じました。また、中島みゆきの「宙船(そらふね)」の歌詞(http://www.kasi-time.com/item-18378.html)を思い出しました、そうです、「オールを任せて」はいけないのです。

【番外編】 そう言えば、数日後のNHKニュースでは、彼が解説をしていました、まだやっているんだ?!

福島原発事故後、彼は少しは学んだのか?