この所、「再生可能エネルギー」関連の勉強会が続きます。

北海道再生可能エネルギー振興機構設立準備会が主催する勉強会(http://enavi-hokkaido.net/event/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000007351&caldate=2012-8-20)が開催され、150名を越えての参加者で満席の盛況でした。

代表・前北海道知事の堀達也さん

北海道経済産業局の増山壽一局長は、これまでの豊富なご経験から、昨今社会にあふれる「自然エネ」「再生可能エネ」「グリーンエネ」「クリーンエネ」を踏まえて、「全くエネルギーを使わないエネルギーはない」ことを冒頭に明言し、ブラッセル欧州委員会での「再生可能エネルギー」の定義が、地域に根差した資源であり、従って地域的偏在を容認した議論の展開が前堤、とも説明されました。更に、「再生可能エネルギーを増やしていくことは『国是』である」と、何回も強調されました。

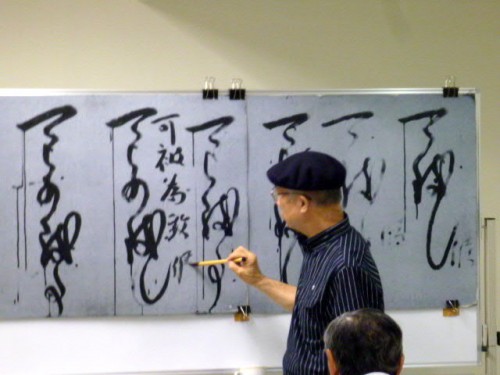

北海道経済産業局長・増山壽一さん

二つ目は、「北海道地域エネルギー研究会」です。幹事のお一人、麻田信二さんは学校法人酪農学園(http://www.rakunogakuen.org/)の理事長です。

先日の勉強会では、こちらでも増山壽一局長がお話をされましたが、違った視点からのアプローチで興味深かったですね。今、「地域に必要なのは、総論よりも各論である」こと、「エネルギー問題は、昨今、数字だけの議論で、手触り感がない」と、敢えて数字の全く入らない資料と、詳細の統計・資料をあらかじめ準備されてのご説明でした。

日本での議論で欠如しているのは、産業としてのエネルギー議論であり、今後、どのフィールドで日本はエネルギー争奪を設定するのか、グローバルな視点での比較優位性を意識するべき、と。そして、北海道の位置づけでは、資源大国ロシアとの関係が重要であることも指摘されました。いずれにせよ、今後のエネルギーは、「誰かが持ってきてくれる」のではなく、「自分で取りに行く・造る」時代に入ったと締めくくりました。

もうお一人の講師は、国土交通省北海道開発局農業水産部長です。「北海道農業における小水力発電導入の検討」と題して、最近の新しい動きを解説されました。小水力発電施設設置に向けて、電気事業法、河川法等の手続き簡素化について、この1年半で、かなりの規制緩和、省略等が進んでいる実態を知りました。

三つ目にご紹介したいのは、この間、枝廣淳子さんを代表に積極的に情報発信している「JFS:http://www.japanfs.org/ja/(ジャパン・フォー・サステナビリティ)」です。これまでのJFSニュースレターや、今月号の「エネルギー・環境の選択肢をめぐる国民的議論」記事にもあるように、日本ではいま、2030年までの日本のエネルギー政策の方向性をめぐって、国中で議論が繰り広げられています。日本がどのようなエネルギーを使っていくのか、原発をやめるのか、維持するのかは、日本のみならず世界中に、また未来世代にも影響を及ぼすものです。

【ニュースレター】新しいエネルギー基本計画に向けて

http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/031720.html

【ニュースレター】エネルギー政策を考える土台としてのGDP成長率の見通しにチャレンジ!

http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/031998.html

日本国内では、6月末から8月12日まで、政府のウェブサイトやメール、ファックスなどで、政府の提示した選択肢についての意見を国民から募りました。この問題について、世界の人々の意見や声を集め、日本の政府、メディアその他広く伝えることを狙いとして、JFSでは「『日本のエネルギー政策』に関する国際世論調査」を実施しました。

以下は、「JFS国際世論調査の結果」についてのプレスリリースです。

——————————————————

「日本のエネルギー政策に関する国際世論調査」、世界は7割が原発ゼロを支持

日本の環境情報を世界188カ国に発信しているNGOジャパン・フォー・サステナビ

リティ(JFS)は、現在、国内で議論されている、2030年までの日本のエネルギー

政策の方向性について、インターネットを通じて国際世論調査を実施し、世界か

らの声をとりまとめた。

今回の調査は、世界の人々がどのように日本のエネルギー政策を考えているかを

伝えることによって、国内のエネルギー政策をめぐる議論に資することを目的に、

JFSの海外ネットワークを中心に、オンライン国際世論調査への参加を呼びかけ

たもの。2012年7月26日から8月14日までの間に、世界53カ国から322通の回答が

寄せられた。

その結果、回答者の70%が、3つの選択肢の中で2030年までのなるべく早期に原

子力発電率をゼロに、とするゼロシナリオを支持していることがわかった。その

結果の内訳比率は以下の通り。(括弧内は回答数、n=322)

ゼロシナリオ 2030年までに原発比率をゼロに 70% (224)

15シナリオ 2030年までに原発比率を15%程度に 15% (47)

20~25シナリオ 2030年までに原発比率を20~25%程度に 10% (34)

その他 4% (13)

わからない 1% (4)

それぞれの回答を選んだ理由について、ゼロシナリオを選択した回答者のうち、

「原発は事故のリスクが大きすぎる」(ゼロシナリオを選択した回答者の36%)、

「人類は核廃棄物を管理できない」(同17%)と、原発のリスクや核廃棄物の危

険性を挙げた回答が最も多く、同シナリオ選択理由の53%を占めた。また、「日

本が世界に規範を示すことを期待して」(同10%)のほか、「再生可能エネルギー

をもっと増やせば実現可能」(8%)、「省エネやエネルギー効率化で実現可能」

(5%)と、再生可能エネルギーへの期待や、エネルギー消費の見直しを求める

意見が見られた。

15シナリオを選んだ回答者は、「原発は充分な安全対策が必要」「再生可能エネ

ルギーの開発も重要」(それぞれ30%ずつ)との意見を寄せた。20~25シナリオ

を選んだ回答者の44%は、選択の理由として「CO2削減のため」を挙げた。

(回答の傾向や詳細など、

詳細はhttp://www.japanfs.org/ja/aboutus/press/pages/032174.html)

JFSは日本国内の環境や持続可能性に関する優れた取り組みを英語に翻訳して、

主にインターネットを通じて世界中に情報を発信し続ける活動を行っているNGO。

JFSの英語版ニュースレター読者は、各国の政府関係者や環境オピニオンリーダー、

専門家、メディアなどを中心に、世界188カ国・7,700人。環境問題に対する高い

意識と志を持つ企業・自治体・大学・NGOなど約50の法人会員、200人の個人サポー

ター、約700人のボランティアが活動を支えている。

経済産業省 資源エネルギー庁・基本問題委員会の委員でもあるJFS代表の枝廣淳

子(幸せ経済社会研究所所長)は、これらの結果を踏まえ、「国内と同じく、世

界の人々もその多くが日本がゼロシナリオを選ぶことを望んでいることがわかっ

た。世界の期待に応え、原子力からリソースの移転を進め、再生可能エネルギー

や省エネルギーの分野で世界をリードする国に大きく舵を切ることが期待されて

いる。一度起こると取り返しのつかない被害を与える事故のリスクや、未来世代

にツケを回す核廃棄物を増やし続けるのではなく、地域の自然エネルギー資源を

活用し、よりレジリアント(しなやかに強い)で持続可能な社会へのシフトが経

済的にも可能であり、かつ望ましいことを世界に示していければと思う」と述べ

ている。

JFSでは、これらの声をまとめてウェブサイトで公開し、今後の日本のエネルギー

政策を考える議論に国際的な視点を提供するとともに、世界各国にもそれぞれの

エネルギー政策について考えるきっかけを供する予定。

———————————————–リリース おわり

国のエネルギー政策は勿論ですが、地域における今後のエネルギーについて、確実に新しい展開が始まっています。エネルギー問題を、単なる「節電」対策ではなく、夏・冬の「省エネ」の知恵として北海道的にも出しあい、「熱」確保を巡って冬の省エネを電気以外のエネルギーで賄うことも含めて、各論で構築していきたいものです。電気をつくるための6割の熱ロスを放置して、その電気で熱を賄う愚を、少し頭のまわる道民であれば容易に気がつくはずです。

方向性は決まりました、http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=13681!