今年の年始、私は秋山財団の方向性を、「生命科学」と「北海道学」を軸に展開していきたいと書きました。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=28561

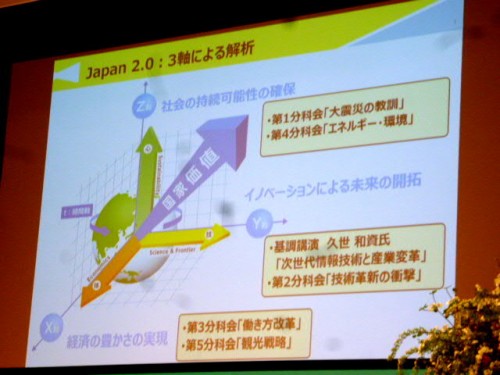

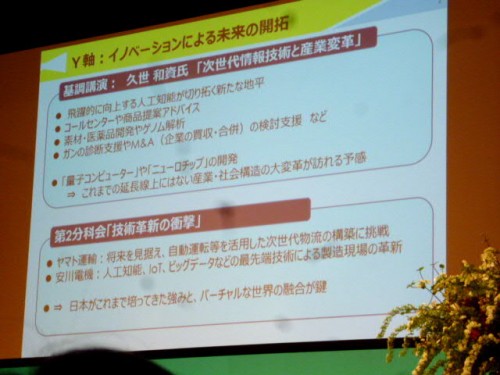

先日、国土交通省北海道開発局主催の「北海道総合開発計画に関するシンポジウム」が催され、そこで「ほっかいどう学」の展開に向けて内容の濃い講演とパネルディスカッションが繰り広げられました。

昨年5月には新しい総合開発開発計画策定を記念してキックオフシンポジウムがあり、内容も公開されています。ただ、国土交通省のHPはどうも面白みに欠けますね、いかにもただ記録しましたと言わんばかりの素っ気なさ。

* http://www.mlit.go.jp/hkb/hkb_tk7_000076.htm

* 第8期北海道総合開発計画――> http://www.mlit.go.jp/hkb/hkb_tk7_000059.html

* 計画の概要――> http://www.mlit.go.jp/common/001127087.pdf

キャッチフレーズ「世界の北海道」

今年のシンポジウム、二つの基調講演は知識とか頭だけで考えた机上の理屈ではなく、数多くの取材、現場での経験に裏付けられた言葉に説得力があり、総合開発計画の中に「教育」の視点を盛り込んだ新たな挑戦です。計画の説明の中で「担い手の育成、確保することが重要」という表現は、如何にも官主導の上から目線でかなりの違和感がありますが、今後、秋山財団の目指す学びの姿勢、「北海道学」への取り組みとコラボレーションの可能性はあるような気がします。

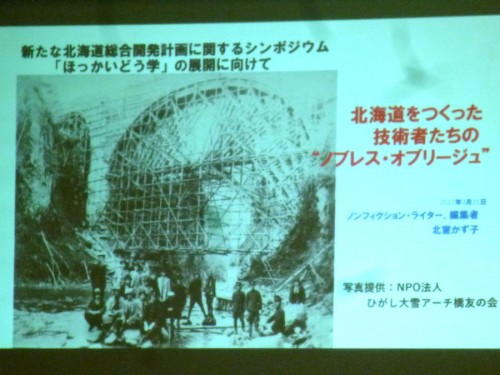

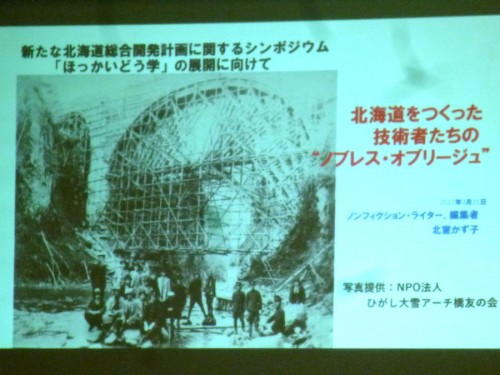

まずは北室かず子さんの講演、25年を越えるJR北海道の月刊誌で北海道の歴史・文化について人物・地域の取材に裏付けられた素晴らしいお話でした。

北室さんの基調講演

豊富な取材に基づく素晴らしいお話の数々

* 岡﨑文吉にみるノブレス・オブリージュ:マルチ、エクセレント、ストイック、独創的、クリエイティブ、グローバル、エレガント (http://obirame.fan.coocan.jp/archives/reports/okazakibunkichi.html)

* 「サムライ・エンジニア」三好信浩の言:明治前期には士族出身者が多かった。彼らのある者はすでに幕末期、日本の工業化の担い手となり始めていて、身分が固定化された封建社会で、支配層に属する武士が被支配層の職業とされた工業の担い手となった。高い「実学意識」と「国家意識」、農村においては灌漑や開墾などの土木工事を指導・監督する役割を担っており、高い論理性、ち密さ、努力と体力を必要とする学問の適性があった。

* 岡﨑文吉を育てた「サムライ・エンジニア」、石狩川の治水事業等の実績

* 広井勇の内村鑑三への言葉:この貧乏な国において、民衆の食物を満たすことなく、宗教を教えても益は少ない。僕は今から伝道を断念して工学の道に入る

* 写真のすごさ・大切さ:顔の表情で時代を生きていた人々の心・情熱が分かる

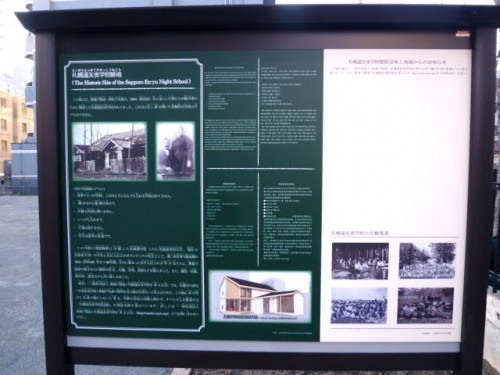

* たくさんの「物語」が北海道開拓の歴史には眠っている

* 北海道開拓史を読み解くと、使命感に燃えた人々のリアルな息遣いを感じ取る。現代へのエール、未来を考える大きな資産!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

続いては札幌市立発寒西小学校校長の新保元康先生です。今回の総合開発計画に「教育」の視点を盛り込んだ中心人物、小学校教育の視座・実践から素晴らしいお話でした。

「ほっかいどう学」のススメ、新保元康さん

* 小学校教育の中に、北海道への関心・愛着・知識が育てられていない。「北海道」の学習が不足

* 社会科の学習時間の減少、総合的学習の実践が停滞気味

* 国土の脆弱性、公共事業の成果、個が公に果たすべき役割等について十分学んでいない

* 総合開発計画に「教育」の項目を入れることを提案して実現。「北海道学」カリキュラムの構築、新たな副読本「わたしたちの北海道」作成、北海道のインフラに関する教師研修の実施、児童向け「北海道学」HPの作成。

* 教育界では学習指導要領の改訂時期であり、「社会に開かれた教育課程」を目指す「ほっかいどう学」の面白い時期。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

後半は、今尚之先生を交えてのパネルディスカッション、さらに濃密でした。

北海道教育大学 今尚之先生(中央)

* 北海道は四方を海に囲まれた大地、近代技術の導入・活用した地、自然を克服・活用してきた地

* 北海道に歴史がないとは思わない

* 北海道の魅力は、いろいろな人の「手間ひま=苦労」が掛かっている。「居住地(エクメネ)」を拡げてきた歴史~時間の長い・短いではない、「オイクメネー(ギリシャ語)=人が住んでいる場」が語源

* イリッチによる学びの資源: 事物、模範、仲間、年長者

* 社会教育施設としての図書館・博物館が持つ機能と教育専門職の役割は極めて重要

* アーカイブスの必要性:一人ひとりの開発の物語が記録・保存されることで蓄積が生まれ、「資産」となる

* ICTの進歩が貢献する:「共有(わかちあい)」が容易。デジタル化の進展は「保管場所」の問題を解決し、AI技術の進展が「検索」の問題を解決する

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここに書き留めたことは先日のシンポのごく一部、たくさんのキーワードが空間を行き交っていて、今後の「北海道学」構築のヒントが満載です。多様な視座からのアプローチが豊かな人材育成の期待を抱かせます。「総合開発計画」という将来構想には、ワクワクするような躍動感と夢がなければいけないと思うのです。それはまさに「民の出番」だと私は確信します!

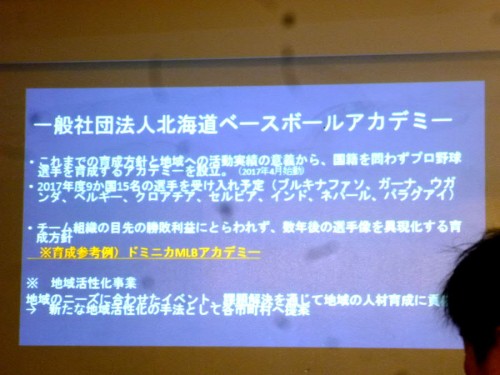

加藤幹雄社長

加藤幹雄社長