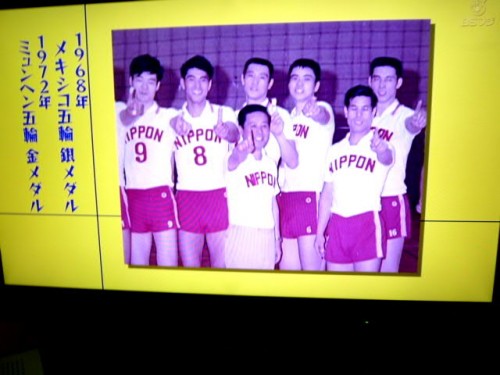

公益財団法人 日本バレーボール協会名誉顧問の松平康隆さんが、昨年12月31日にご逝去されました(http://www.jva.or.jp/news/20120105.html)。バレーボール男子全日本コーチとして1964年東京で銅メダル、監督として1968年メキシコで銀メダル、そして1972年ミュンヘンで金メダル獲得の偉業を成し遂げました。

私は1974年から79年まで東京都江戸川区で、中学校教員時代に、男子・女子バレーボール部を指導していました(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=27)。その時のバックボーンとして、男子では松平康隆さん、女子では14年前にお亡くなりになった山田重雄さんの哲学を忘れることができません。先日のBSフジの再放送で、早くに亡くなられた松平さんの御子息の筆箱に書かれた中央に立つ日の丸の絵を初めて見ました、覚悟を決めて目標達成に向けて努力する姿は、今も強烈に心に残っています。

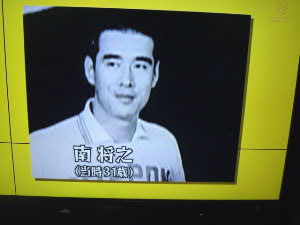

松平康隆さんと言えば、もう一人、12年前に58歳の若さでお亡くなりなった南将之さんも忘れられません、伝説の主将でしたね。ミュンヘン大会では、補欠に徹して、土壇場で一昨年に亡くなられた中村祐造さんとともに大仕事をしました、ミュンヘンの数年前までエースだった彼が、チームの裏方としてメダル獲得を支えた大ベテランでした。

思い起こせば1970年代は、私にとっては激動の時期でした。71年に大学の教養課程を終えて休学し、秋にアメリカに船で行き(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%2771%E3%80%80%E5%8C%97%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%B8%80%E4%BA%BA%E6%97%85)、72年の冬季オリンピックを札幌で迎えて(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=4981)、あの70m級ジャンプの「日の丸飛行隊(金・銀・銅メダル獲得)」を現場で応援しました。そして秋のミュンヘンオリンピックでバレーボール男子の劇的優勝。私は復学して大学卒業後に、教員として子どもたちとの日々。79年に、家族とともに札幌に移り、医薬品卸業の経営の道へ転身しました。

この想い出多い10年間、山田重雄さんには、当時小平市にあった日立武蔵の練習場へ部活の生徒たちと一緒に行き、ワールドカップ前にも関わらず教えを請いました。松平さんには直接お目には掛っていませんが、「負けてたまるか」とか、「一流選手は人間的にも一流でなければならない」と言った彼の言葉は、深く心に刻まれました。今から5年前でしたか、韓国・光州市へ海外公演に札幌のTPS劇団員(http://www.h-paf.ne.jp/tps/tps.html)と同行した時、私は稽古の合い間に、民主化の聖地、「5・18光州事件:http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=121」のモニュメント等に関係者全員を誘い見学しました。その時に、松平さんの「海外遠征に行って、試合場と宿舎だけを往復するような選手ではトップにはなれない」の言葉を思い出していました。

70年代は、オイルショック等の苦難を次々と乗り越える勢いが日本社会にはありました。今、ふり返るとそんな時代、バレーボール界には優れた指導者・選手が活躍して、多くの感動を与えてくれましたね。松平さんのご逝去で、私の70年代にも一つの区切りです。

スポーツの世界では、その後、高校野球の香田誉士史監督(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1904)、女子サッカーの佐々木則夫監督(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=9370)など、優れた指導者も続々誕生しています、素晴らしいことです。

後日、「松平康隆さんを偲ぶ会」も開催されるとか、都合をつけて最後のお別れをしたいと思っています、松平康隆さん、たくさんの教えを頂きありがとうございます、どうか安らかにお眠り下さい。