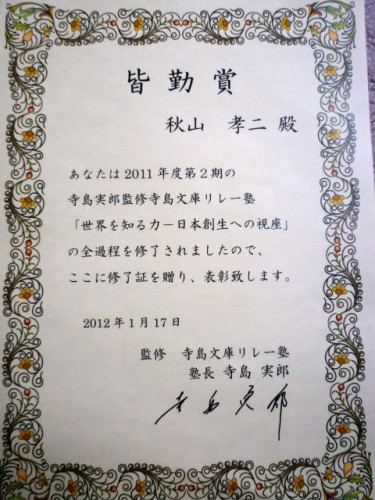

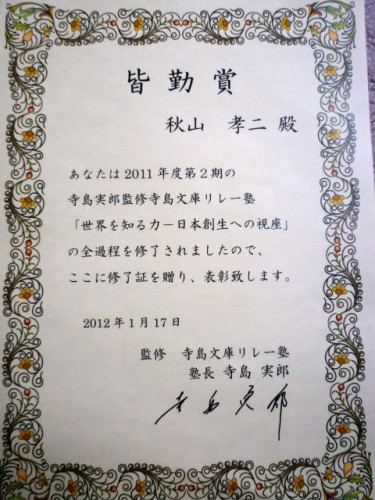

寺島文庫(http://www.terashima-bunko.jp/about.html)主催の第2回リレー塾(http://www.terashima-bunko.com/bunko-project/relay.html)計6回が、先日、終了しました、毎回200名を越える参加者で大盛況でした。

1期・2期の皆勤賞は、10数人いらっしゃいました

数年前に、札幌医科大学でもリレー塾が開催されました(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=7141)が、今回の東京でのシリーズは、「日本創生への視座」と題して、現在の日本・世界の課題に対して思索を続ける論客ばかり、日頃テレビ等のメディアでは聞かれない突っ込んだ言及で興味深かったですね。私にとっては、寺島実郎さんは勿論ですが、西部邁(http://www.hatugenshajuku.net/)さんの「危機における『実存的保守』の構え」が印象的でした。もう20年近く前になりますか、「発言者塾」を札幌で開催して、私も続けて参加していました。昨年11月は一層分かりやすいお話でした、その一部から~~~~~~~

* 3・11で被災した85歳のおばあさん3人の言葉:「こんなこと、あの戦争に比べれば何のことはありません」、「娘・孫、みな死んだ、こんなことならいっそ死んだ方がよかった」、「生き残った一本の梅の若木、残り5・6年、これを育てることが私の人生の役割です」

* 生きるための「よすが」、「基準」みたいなもの、それが「実存の姿」

* 死へ向かって人間はどう生きるか、廃墟の中から浮かび上がる「基準」は実にシンプル

* 1930年代、ヨーロッパは危機の中で徹底的に考え抜いて、「実存哲学」は生まれた

* 「tradition」は、「伝統」と訳されてきているが、本来は「trade:トゥレディーノ」で「運ぶ」という意味、意訳して「運ばれ来たれしもの」となる――習慣の中にある平衡感覚を保とうとする概念:「保守」~綱を渡る時の「バランシングバー(棒)」

* 昨今の議論では、左翼はこの「伝統」を「拘束衣」と思いこみ、右翼は「岩盤」と誤解している、山の尾根を歩く、或いは綱を渡るがごとき緊張感に満ちた歴史から生まれた概念である

* 近代主義:「自由」・「平等」の二分割

* 18世紀・近代保守思想の祖:エドモンド・バーク

* 「維新」の本来の意味:孔子の「天命――変わらぬもの」、「維」は、「房」の意で、糸が縦横にしっかりしている状態

* 「revolution:革命」の「革」は、皮を剥ぐから派生して「変える」の意、「命」は「天命」で変わらぬものの意、すなわち、「革命の本来的意味は、「不変なものを守るために今のものを変える」である~~現在は、この「変わらぬもの」の議論が無いではないか!

* 「危機管理」という言葉は、言語矛盾!

* IT革命は「将来を確率的に予測する」(?):条件が変わらないことを大前提として、言い換えれば、昨日・今日の変化を将来としてしまう「近視眼的」な発想。欲望・技術・制度等、そんなことはあり得ない

* 「モノづくり」には、必ず長期的イメージがあるはず

* 「テクネー」は「生きる知恵」の意、そこから派生したテクノロジー(技術)の言葉、戦後日本は「テクノマニアック:技術狂」、昨今の原子力議論は、技術に話を落とし込んでおいて最後は井戸端会議かよ!

* 人間が「生きる」ことは、「時代」を生きること、時間軸の中でイメージを組み立てることが大切である。定かでないものを、「変化」、「変化」と礼賛すべきでない、これが「実存のエッセンス」

* 日本の伝統に立脚した「歴史的有機体――組織」が乗り越えられようとしている、すなわち、歴史の破壊である

* 日本的集団経営方法を如何に活かすかを考えるべき時

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~講演概略 おわり

最終回に寺島実郎さんがおっしゃっていましたが、この20年間、社会科学的アプローチから指摘していた二つの視点、1)マネーゲーム批判、2)イラク戦争は間違った戦争については、今も変わっていないと。そして、昨今の日本の論評について、今必要なのは、政策科学的な「あるべき姿」を語り続ける「現状の変革者」ではないのかと、淡々と締めくくられました。

私自身、今、テレビ・書籍で巷にあふれる表層感覚の教養主義、「時代の解説をして見せる人」ではなく、時代の課題に真摯に向き合い、提言を続ける人に、たまらない魅力を感じます。同時に、自分の頭で考え続けることを続けたいです、同じ時間・空間でお話を聴く価値、あらためて意義深いですね。