何も意識していなかったのに、後で振り返ると「そうだったんだ!」と妙に因縁を感じる時があります。 3月・4月と私自身が全く別の目的で訪問した土地、鹿児島と福島、そう言えば幕末から明治に掛けて以来の「薩摩」・「会津」の微妙な関係でした。

薩摩:http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E8%96%A9%E6%91%A9

会津:http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E4%BC%9A%E6%B4%A5

会津若松の訪問で、掲載し忘れた1枚の写真です、「フクシマ」を実感しました。

鶴ヶ城よこ、中学校の校庭の一角に、大熊町、双葉町の一時避難所・木造仮設住宅

そんな折、外岡秀俊(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=12165)さんの最近の著書、「複合震災」と「震災と原発 国家の過ち」はメッセージ満載です。たまたま「震災と原発 国家の過ち」を読み直していると、「第4章 東北とは何か」に、実に興味深いことが書かれています。少々長い引用になりますがお許し下さい。放言で辞任に追い込まれた松本龍復興担当相のやり取りに絡んでです。

~~~~~~~~~~ここから引用

中央の権力を笠に着て、被災地の首長を見下し、威嚇する。果てはマスコミを恫喝する。こうした人物が、復興基本法でできた重要ポストに就いたこと自体が驚きだった。

だが数ある放言のなかで、私がもっとも気になったのは、「九州の人間だから、東北の何市がどこの県とかわからんのだ」という発言だった。これには訳がある。

学生のころ、仙台市に拠点を置く『河北新報』の社長に、話をうかがったことがある。社長は、東北ブロック紙の現状について語る前に、新聞の紙名の由来を説明した。「東北には、『白河以北一山(ひとやま)百文(もん)』という言い伝えがあります。戊辰戦争で負けてのち、薩長は東北を蔑み、福島県の白河の関から北には、何の価値も無いといった。意地でもその逆境を撥ね返してやる、とつけたのが、『河北新報』の名前です」

この「白河以北一山百文」の出典は定かではない。東北をめぐる近代の言説をつぶさにたどった河西英通氏の『東北』『続・東北』(中公新書)によれば、1878年8月23日の『近時評論』誌の記事が、最初の記述だろうという。

一般には、戊辰戦争の際に、官軍の将校が発した言葉という説が流布している。しかし河西氏の文献考証から、この言葉は、「一山:いちざん」と号した岩手出身の原敬が、1918年に首相に就任した前後、それまで「賊軍」「朝敵」とされてきた東北の名誉回復の機運が高まって、「官軍スローガン」説がつくられた、と推測している。

いずれにせよ、東北では、「白河以北」という言葉は、西南日本による、いわれなき蔑視と差別を象徴する言葉なのである。

・・・・・・・・高橋富雄氏は『地方からの日本学 地方(じかた)日本学――方法と実践』(歴史春秋出版)の中で、一章を設け、「東北呪詛(じゅそ)」の響きをもつ「白河以北」の言葉がうまれる3つの要因を分析している。

第一は、自然の要因である。弥生型生産様式としての稲作農耕は、暖国西南には適合しても、寒冷な東北には不向きだった。縄文時代には日本の中心だった東北も、その後は冷害、凶作、飢饉の常襲地帯になり、その運命は人為を超えていた。

第二は歴史の要因だ。これは第一の要因が18・19世紀に長期的な天災となって顕在化したことを指す。宝暦、天明、天保と続いた凶作は未曽有の飢饉となって東北を襲い、「東北一円無一物」が常態化した。戊申戦争が惨憺たる敗戦に終わったのも、その経済的基盤に弱点があったからだ。

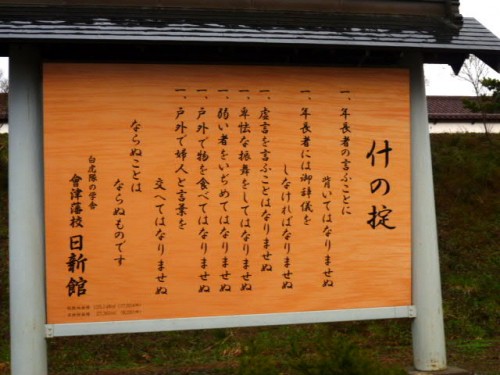

しかし、「白河以北」が明治維新による「東北断罪」の言葉になったのは、直接には第三の政治の要因による。会津、仙台、南部をはじめとする「皆敵奥州」は、賊国として一切の政治的な特権を停止、剥奪され、その後も、政治的には「軟禁状態」、経済的には「禁治産者状態」に置かれた。

高橋氏は、後に原敬がいうように、「戊辰戦争は政見の異同のみ」であった、という。それは原理的には五分と五分のたたかいで、「勝者」が「敗者」を断罪する覇道ではなく、結果に優劣を求めることをしないフェアな武士道によって遇するべきだった、という。

だが、こうして「白河以北」に結晶化した「遅れた東北」のイメージは、歴史的には、より深い古代の地層から長い時間をかけて析出されたものだった。・・・・・・・・・・・・・・

このように歴史をたどったうえで、高橋氏は、「東北的なもの」とは、「日本文化、あるいは日本史における未知なるものを典型的に代表するもの」だと定義する。

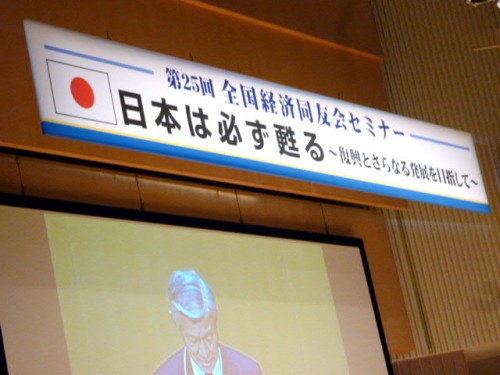

縄文以来、東北の根に生き続けている元始的なもの、変わらないものは、「近代」のモノサシから見れば「遅れた」存在に映るかもしれない。しかし、文明が行き詰ったときに、新しい文明や文化を創造するエネルギーをもたらすものは、つねに旧来の「歴史」を超える超近代の「元始」であった、「東北的なもの」には、近代が行き詰ったときに、「もうひとつの日本」を構想する重要なカギが隠されているのではないか。

高橋氏の基調講演は、「東北的なもの」の可能性を問いかけて終わっている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

最後のフレーズに力がありますね。外岡氏は、「文学が被災者に希望を与えるのではなく、被災者が希望であることを教えるのが文学であることを知った」とまえがきで語っています、豊富な読書と知識、高い見識に裏付けられた、実に鋭い考察だと思いました。3年前の9月に、私も友人たちと青森・弘前・大間を旅行し、確かな東北の歴史は目に焼き付いています。

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2170

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2172

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2203

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2175

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2250

5月の「メディアアンビシャス:http://media-am.org/」例会で、外岡秀俊さんをゲストスピーカーにお招きしています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日時 5月15日(火)午後7時から(午後6時には開場しています)

場所 愛生舘ビル (札幌市中央区南1西5北西角、市電沿いビル:入

口は二つありますが、南側入り口から入った右手奥、 1階会議室)

講師 元朝日新聞 外岡秀俊さん(昨年3月末で朝日新聞を退社し、

ふるさと札幌に拠点を移して活動中)

テーマ 「大災害とメディア」、「マスコミとフリーの違い」等について

~~朝日を退職してゆっくり札幌で活動と思っていた矢先の

3・11、以前の阪神淡路大震災、中国の四川大震災等の取材経験を

踏まえて、今年になって出版した2冊の本も大変読み応えのある内容

でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

例会の場で、彼の捉える今回の大震災・津波・原発被害について、さらに突っ込んだメッセージを期待したいですね。