これまで、私も何回か参加している「アースカフェ:http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7」、昨日は雨の中、十勝で開催されました(http://www.leaps.jp/?p=3340)。今回の企画は、児玉ヘルス商事(株)(http://www.boneace.com/)の児玉誠也社長のご尽力で実現しました、詳細はこちらにも(http://www.boneace.com/blog/?p=1818)。

午前中・昼食は、「外山農場:http://www.toyama-nojo.net/」でした。540m四方の一区画を基本として、「循環型農業」の確立、輪作体系の一環として菜種栽培を開始、菜種油、菜種ハチミツ生産・販売に取り組まれています。

農場見学はもちろん素晴らしかったのですが、それ以上に、担い手・外山さんご家族の「哲学」、「信念」に感動しました。「フェイム新聞:http://www.toyama-nojo.net/about_us/fame-news-paper/index.htm」も歴史を刻んで、HPには、次のように紹介されています。

~~この新聞は家族や農場の様子を伝える「家族新聞」で、第1号は1992年に発行されました。タイトルの「フェイム新聞」は公募により東京都の小山七重さんの「おいしい農産物とのかかわりの中で、名声を博して欲しい」という願いを込めてつけられたものです。農業者の思いをそのまま伝えたい、そんな思いから手作りの新聞になっています。

内容は、家族の紹介、産直農産物を使ったレシピ、農場の出来事、農業に対する思い。などによって構成されています。今年から年1回だった発行が2回に増え、農場の四季をよりタイムリーにお届けしています。「フェイム新聞」は外山農場の産地直送商品に同封している他、農場にて無料で配布しています。~~~~~

菜種畑で養蜂、倉庫内では遠心分離でハチミツを取り出すデモンストレーションも。今まで、私の妻の実家・千葉県館山市周辺で冬に見ていた菜の花とは少々趣を異にしていました。後でお聞きすると、種類がかなり違ったものだとのお話に、植物の奥深さを感じました。

このハチミツを直接パンにつけて試食、これ以上ない贅沢な食べ方に、参加者一同、「感動」でした。

午後は、「(株)エコERC(http://www.ecoerc.com/gaiyou/index.html)」の豊頃のプラント見学です。

北海道産菜種を原料とする食用ナタネ油を製造するとともに、廃天ぷら油を用いて、バイオディーゼル燃料(BDF)も製造しています。食用油とBDFの両方を製造しているのは全国でもここだけ、2009年秋から本格稼働。日本は、現在0.4%の食用油の自給率、原材料の生産、油の製造、販売、循環型のビジネスモデルに期待が集まります。

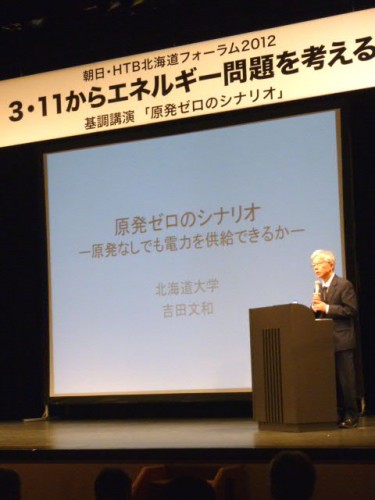

2011年の3・11以降、脱原子力依存の日本のエネルギー転換に、大きなヒントを与えてくれます。国のエネルギー政策はさて置き、以前からこのような新しい地域自給エネルギー創造に取り組まれている爲廣正彦社長はじめ十勝の皆さまに、敬意を表します。

HPには、会社の理念が書かれています~~~

~地球環境と地域のために~ 今、地球環境問題が大きく取り上げられています。地域社会としてもこの問題に前向きに取り組んでいく必要がありますが、それは同時に、地域の新たな活力や個性を発揮できる環境にやさしい地域づくりもつなげていかなければなりません。当社としては、この「地球環境と地域のため」の取り組みへの一歩を踏み出し、それを可能とする「循環型ビジネス(企業)」の確立に挑戦していきたいと思います。この思いを社名に込めました。~~~~

昨晩の少人数の懇親会でも感じたのですが、十勝に来ていつも思うのは、「食」に関して、皆さんが実に深く関与していて前向きな話題が多いことです。日頃農業に従事されているので、当たり前と言えばその通りですが、「食」への積極的関心と話題が私にとっては大変新鮮です。