「北を語る会」については、これまで何回かここに書いています(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%8C%97%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8B%E4%BC%9A)。

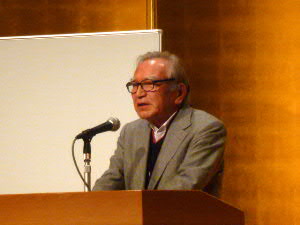

先日は、今年最初の例会が開催されて、(株)カンディハウス(http://www.condehouse.co.jp/)社長・長原實さんのお話を伺いました。1935年生まれ、1963年から旭川市海外派遣技術研修生として西ドイツに約3年間滞在。帰国後、1968年(株)インテリアセンター(現(株)カンディハウス)を設立、同社代表取締役社長、会長を務めるかたわら(社)日本家具工業連合会会長などを歴任。国井喜太郎産業工芸賞、北海道新聞文化賞ほかを受賞、平成24年北海道功労賞を受賞されました。HPによると以下の功労です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「ものづくり産業の振興」

旭川家具の技術力と世界のデザインを融合させ、付加価値を高めようと「国際家具デザインフェア」を東海大学とともに立ち上げるなど、国際的ブランドとしての「旭川家具」の地位を向上させるとともに、業界内の技術力向上や新たなデザイナーとの関係強化などに貢献されました。

また、全国家具工業連合会会長として、国産家具の修理を広く受け付ける制度を立ち上げ、家具業界の振興に貢献したほか、平成12年から毎年旭川地域の家具職人に呼びかけ、子どもたちと一緒に道産ミズナラの植樹と育林を実施するなど、環境への配慮に取り組んでいます。長原氏は、家具製作の技能に卓越し、優れたデザインと高品質の製品づくりによって、業界内の第一人者と高く評価されており、現場での直接指導や技能士、職業訓練指導員の養成など、後進の人材育成にも大きく貢献されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「北海道功労賞」というと、私の伯母・秋山喜代が、1995(平成7)年に「第27回北海道開発功労賞」を受賞した時を想い出します、功労分野は、「保健衛生の向上と社会福祉の推進」でした。この賞は1968(昭和43)年の北海道開基100年を記念して、翌年から北海道知事の最高賞として設置され、1998(平成10)年に名称が「北海道功労賞」に変わりました。

当時、秋山喜代の受賞の連絡を受けた時に本当に喜んでいる姿が瞼に浮かびます。私はその年の4月、喜代の主治医から、「すい臓がんで余命約10カ月」と聞いていて、同時に東京証券取引所市場第二部への上場準備中でもあり、社長の自分は難しい判断を迫られておりました。確か9月に授賞式が野幌の100年記念館で執り行われました、記念写真の喜代の表情に病気の影響を感じていましたが、本人は喜びでいっぱいだったので少し気が楽になりました。その後12月に入院・手術、翌年1996(平成8)年2月10日早朝に亡くなりました。北海道新聞朝刊の卓上四季にも掲載になりましたが、前日2月9日に、(株)秋山愛生舘が東京証券取引所市場第二部に上場を果たし、それを見届けるように息を引き取りました。上場記者会見を東証記者クラブで行い、翌日の始発便で千歳空港に帰った時に、迎えの社有車で訃報を聞きました、喜び、悲しみ、安堵、不安、一生忘れられない日です。

先日の「北を語る会」例会では、設立発起人代表で現在事務局長をつとめる吉岡潤三さんの開会挨拶、会代表の渡会純价さんの新春ご挨拶に続き、長原さんのご講演でした。

お二人のご挨拶はただの挨拶ではなく、それぞれ含蓄のある新春に相応しいお話でした。特に渡会さんは、長原さんのスピーチのテーマが「創造無限」だったからでしょうか、お話の途中でポケットから「∞:無限大」のパンをおもむろに取り出しての熱弁、気合いの入ったスタートとなりました。

長原さんのお話では、長年「ものづくり」に携わった経験に始まり、現在ライフワークとして取り組んでいる「公立ものづくり大学」設立運動(http://www.liner.jp/spot/1474/)についての言及もありました。「地域」と「ものづくり」一筋の長原さんの堂々たる人生に感服致しました。