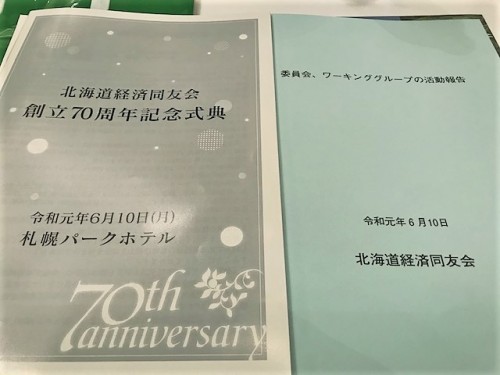

北海道経済同友会(http://hokkaido-doyukai.jp/)は、今年で創立70周年を迎えました。先日はその記念講演会と祝賀会が開催されました。

これまでの記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=24322

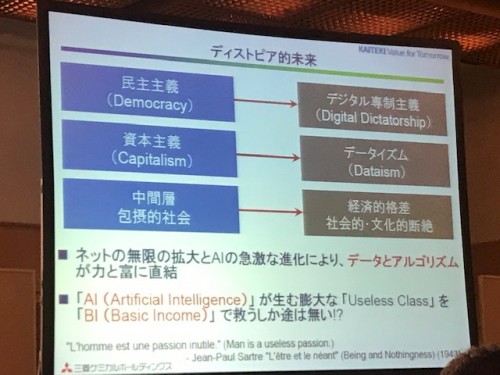

記念講演会:小林喜光前代表幹事

小林喜光前代表幹事

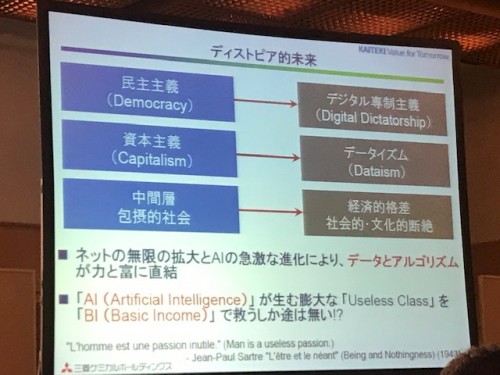

時代認識

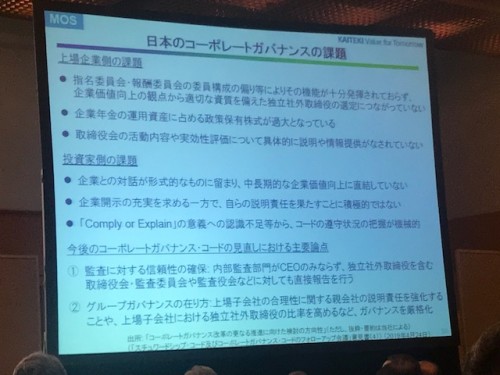

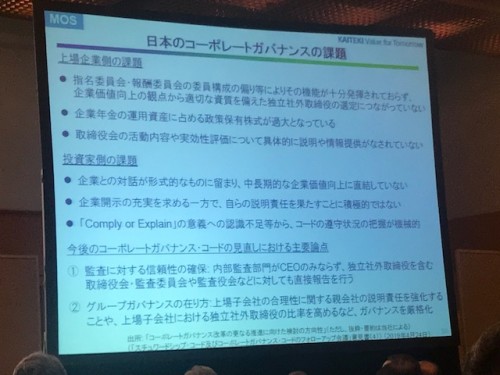

課題も明確に

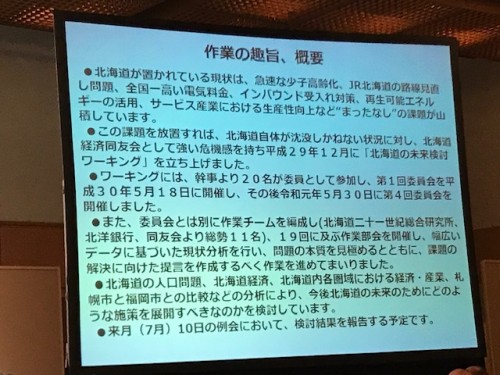

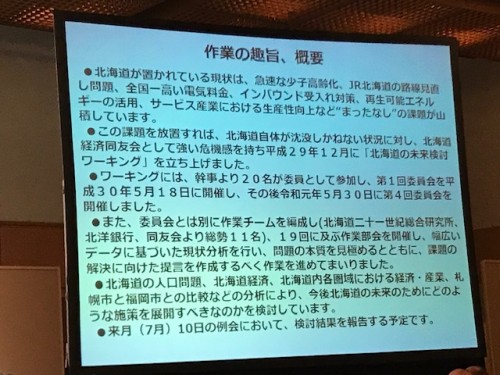

続いては委員会、ワーキンググループから4つの提言の概要説明。私もその中で二つに関わって議論をしてきました。詳細は7月10日の例会時に公表されます、楽しみですね。

小磯修二先生

提言のプロセス

最後は札幌交響楽団のアンサンブル演奏、講演会・提言プレゼント少し聴き疲れた頭がリラックスされる素晴らしい演奏でした。

札響のアンサンブル

式典を終えて、会場を替えての祝賀懇親会、いつもながら会員で盛況でした。

石井純二代表幹事

この会の幹事として20年以上関わってきた自分、経済同友会設立の原点に返って、北海道という地域の産業界に身を置く一人の人間として、議論、発言を続けていきたいと気持を新たにしたひと時でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<設立趣意書>

日本はいま焦土にひとしい荒廃の中から立ち上がろうとしている。

新しき祖国は人類の厚生と世界文化に寄与するに足る真に民主主義的な平和国家でなければならない。

日本国民は旧き衣を脱ぎ捨て、現在の経済的、道徳的、思想的頽廃、混乱の暴風を乗切って全く新たなる天地を開拓しなければならないのである。これは並々ならぬ独創と理性と意力と愛国の熱情とを要する大事業である。

われわれは経済人として新生日本の構築に全力を捧げたい。而して、日本再建に経済の占める役割は極めて重要である。蓋し経済は日本再建の礎石であるからである。われわれは日本経済の再建を展望しつつ惨たる荒廃の現状を顧みて責務の重大なるを痛感する。

今こそ同志相引いて互いに鞭ち脳漿をしぼって我が国経済の再建に総力を傾注すべき秋ではあるまいか。

本会は日本経済の堅実なる再建を標榜する中堅経済人有志の機関であるが、その立場はあくまで経済職能人もしくは経営技術者としての立場を採る。従って政治的立場は無色である。

われわれは何れの政党からも自由であるが、しかし職能人として政策には関与する。而して各政党の経済政策が洵に貧困を極めている現状において、日々の生産に足場を持つ職能人の経験と知識が国の施策に充分生かされなければ日本経済の秩序ある再建は覚束ないといえる。なお、この点について本会は中央経済団体と緊密な連繋を執り充分に協力して行きたい。

本会は他面、会員が相互に啓発し合い切磋琢磨する教室でもあり、また気楽に親交を温める倶楽部でもある。

昭和21年4月30日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

北海道経済同友会HPより~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・終戦直後の昭和21年に、日本経済の堅実な再建のために中堅企業人有志83名が結集して社団法人経済同友会(東京)が設立されました。それ以来全国各地に45の経済同友会が設立され、より良い経済社会の実現と国民生活の安定のため諸課題に取り組んでいます。

基本的に、本部・支部という性格はなく、各地それぞれの同友会が連帯しながら独自に活動しています。

・経済同友会では、一企業や特定業種の利害を超えて、全く自由な経済人が個人として参加し、自主独立の精神をもって自由闊達な提言・主張などを表明しています。

・経済同友会の提言・要望・調査研究の成果などは、経済人の広い視野と時代を見通した先見性の表明として世に問われ、政策当局をはじめ広く社会に対して大きな影響を与えています。

・経済同友会は、全国または各地の経済同友会相互の交流連携はもとより、国内外の経済団体などとも交流・連携し、国際化の時代に即した日本経済の発展に貢献します。

・経済同友会は、会員相互の交流・講演会や研究会の開催、会報の発行などを通じて、会員の意識啓発を図ります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用おわり