このブログのシリーズ「愛生舘の『こころ』」は、第13回を終えてしばらくお休みしていましたが、本当に久しぶりに再開致します。というのも、今年4月から始まる年度は、秋山財団設立30周年の節目の年になり、基本財産の出捐者・秋山喜代の遺志でまだ私が実現していない「愛生舘文庫」の創設に向けて、新たなスタートを切りました。

これまでのシリーズ「愛生舘の『こころ』」はこちら――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%84%9B%E7%94%9F%E8%88%98%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%8D

この4年間、私は、秋山喜代の最後の住まいで、今は秋山財団事務所になっている建物倉庫の整理と、「愛生舘」にまつわる資料の収集・整理を空いた時間を見つけては行ってきたつもりです。なかなか進展していなかったのですが、昨年、助っ人を得て、資料収集も最後の局面を迎えつつあります。

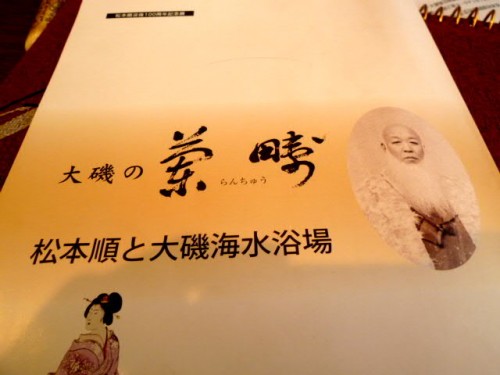

先日は、これまでも「古文書講座」等でお世話になっている青山学院大学名誉教授・片桐一男先生とご一緒に、松本順先生のご親族・松本和彦先生を訪問して参りました。貴重な資料をお借りできたので、さらに資料整理と分析・解読を進めていきます。

* 古文書講座 http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%AC%9B%E5%BA%A7

松本和彦先生(左)、片桐一男先生(右)

貴重な品いくつかも拝見しました、刻まれた文字に価値があります。

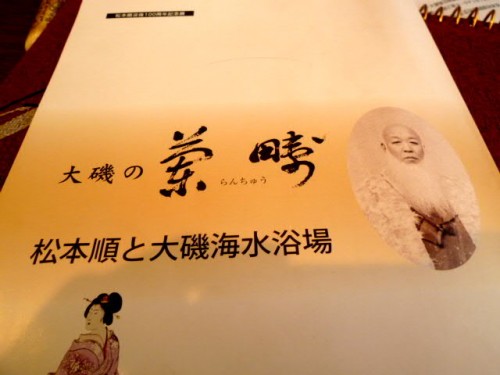

蘭畴は松本順先生

松本順先生のご業績と愛生舘との繋がり、そして秋山財団がなぜ「愛生舘文庫」なのか、以前のブログから引用します。

~~~~~~~~~~~~

片桐先生は冒頭、「世界の中で新しい国家建設が迫られている時期、必要とされていたのは『海軍力』で、それも緊急性を帯びていた。日本が独立国家として成り立っていく思想・技術、そしてそれを担う人材、すなわち『体力』をつける目的で長崎海軍伝習があった」、とおっしゃいました。そもそも蘭学が江戸時代に静かに研究されていたのは、北方ロシアの東方進攻・南下の脅威に対してその対抗的思想・哲学の必要性からと、先生から伺ったことがありました。

以前にも書きましたが(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1096)、その第二次海軍伝習(実質的な「医学伝習」)で松本順は中心的役割を担いました。ポンぺからのオランダ語を介した伝習を、集まった全国各藩の弟子たちに伝えることで、それ以降の近代医学・医療の基礎を築きました。

松本順の功績のまとめとして 1) 持って生まれた資質を生涯を掛けて伸ばし続けた:ポンぺの伝習から総合的技術を取得、実践――野戦病院・衛生思想等

2) 人との出会い、ポイント3人:松本良甫(ポンぺからの伝習)、山県有朋(陸軍病院等の基準策定)、高松保郎(愛生舘事業)

3) 彼のしなかったこと:オランダに留学等で行かなかった、制度が出来るとバトンタッチ・チャンスの移譲

4) 彼の目指したこと:庶民への眼差し「愛生済民」――愛生舘三十六方、衛生思想の徹底、アジア・世界の体力向上

5) 彼の日常生活――身の回りをいつも「楽」にしておくこと

最後のまとめで、片桐先生は、「松本順の活きた人間像が把握されていない、激動の歴史の中で埋もれていた原因は、激変する維新から明治時代では文字を通してのメッセージの伝達が難しかったのではないか、それは庶民の教育レベルが江戸時代よりもむしろ劣化していたことを意味している」、と看破されていました。

牛乳の効用、海水浴の普及等、今では常識になっている健康増進・普及に関して最初の井戸を掘った人物、それが「初代陸軍軍医総監」等の評価以上の歴史的意味を、彼の人生から読み取ることが出来るのでしょう。

翌日、私の手元に「松本順と北海道」という3部にわたる小論文を届けて頂いた札幌在住の医師・宮下舜一先生とお話をしました。講演会にもご出席頂き、先生の論文には、何と明治24年6月に、松本順が北海道(函館・小樽・札幌)に20日間程度来ている記録が、小樽では道内に在住していた弟子たちと一緒に撮影した記念写真まで掲載されていました。

(株)秋山愛生舘が「愛生舘北海道支部」から独立したのが明治24年11月ですので、この時にどこかで初代秋山康之進と再会していた可能性は大変高いと思いました。引き続き調査・研究の必要がありますね、また一つ目の前に解き明かす課題が見つかりました。

今回、私は片桐先生に敢えて「秋山愛生舘」ではなく、「愛生舘」についてお話をして頂きたいと事前にお願いを致しました。講演会に参加された道内の「シンパ」の方々には、「愛生舘事業をしっかり今の時代にも受け継いできたのは、唯一この北海道の地ではないか、どうしてもっとそれに言及しないのか!」と叱られそうですが、21世紀の今、広い意味で「愛生舘事業のこころざし:愛生済民」の原点回帰を、秋山財団的には記念すべき25周年を機に目指す、そう是非ご理解を頂きたいと思います。

この講演会をキックオフとして、今後「愛生文庫」を軸とした資料室の創設も企画する予定です。ご関心のある方の率直なご意見もお待ちしています。 ~~~~~~~~~~~~~~ 引用おわり

宣言をしてから4年以上経ってしまいましたが、今年・来年中には必ず創設しますので、乞うご期待!です。