今回の訪問については、新聞でも大きく取り上げて頂きました。

多くの方々がケビンから受けた数々の教え、一緒に楽しんだ会話・活動、そしてそれらへの感謝をご家族に伝える姿は、本当に心洗われる美しさでした。

たとえば、ケビンが2年間、初代の国際交流員として仕事をしていた北海道庁訪問時、お会いした北海道庁の現職でいらっしゃる窪田毅・知事室長は、ケビンがマサチューセッツ州の現地法人の責任者だった時に、北海道庁のロサンゼルス駐在員としてアメリカ本土でケビンと面談をしていたそうです、当時のケビンの名刺も大切に保管してお持ちでした。先日の表敬訪問時に、自らその時の様子をマリアさんほかご家族に静かに語り掛け、ケビンの訃報に接した時の説明に至って号泣され、同席していた私も思わず涙を抑えることができませんでした。

また、同じく同席された加納信義・知事室国際課主幹は、野球部でのチームメイトでケビンの次のピッチャーだったとか。エースピッチャー、ホームランバッターとしてのケビンの当時の様子をリアルに語っていました。

とにかく、初めての国際交流員としてケビンの幅広い北海道庁での活躍は、その後の北海道の国際化においても大きな貢献をしたことは間違いありません。

今回、訪問後に赤レンガをバックにご家族で写真撮影する様子を間近で見ていて、マリアさんの念願がかなった瞬間のようで、私自身、何かホッとした気持でした、「ケビン、あなたが活躍した北海道に、子供たちを連れてきたよ」、と。

Kevin Stewartについては、一昨年に亡くなられて以来、これまでこの欄でも何回も書き留めてきました。

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=Kevin

今月18日、以前から妻のマリアさんがおっしゃっていたように、3人の子供たちを連れて、札幌・日本訪問を実現させました。

北海道日米協会、ケビンを偲ぶ会、北海道・マサチューセッツ協会、北海道国際交流課ほか、大変多くの方々との面談が実現し、それぞれが生前ケビンにお世話になったお話を直接マリアさん、3人のお子様に伝えられている様子を間近で見ていて、あらためてケビン・スチュワートの人柄の素晴らしさ、北海道で果たした仕事の価値の大きさに感動しました。

今年5月にオープンした「愛生舘サロン:http://aiseikan.net/salon」の趣旨に賛同して頂き、新著「何のために働くのか~自分を創る生き方(http://terashima-bunko.com/terashima/book-info.html#nannotameni)」出版の機会に、テレビ等で積極的な発言をされている寺島実郎さんが、ふるさと北海道の学生、若手経営者に熱いメッセージを伝えました。予定時間を大幅に越えての濃密なお話は、参加した高校生、大学生はもちろん、多くの若い世代に届いたものと確信しています。

講演後は、新著へのサイン会も急遽設定されて、たくさんの方々お一人おひとりに言葉をかけてのご厚意も。

東京・九段下では、寺島文庫(http://terashima-bunko.com/)ビルで草の根の若い世代の交流も継続されていて、これからの日本を担う健全で骨太な人材の育成にご尽力されています。

「寺島実郎戦略経営塾(http://www.terashima-bunko.com/bunko-project/strategic-management.html)」も毎回内容の濃い意見交換になっています。定点観測的なデータを基に、今繰り広げられているグローバルでの大きな変化を正確に認識し、これからの日本のあるべき方向性、自分たちの立ち位置の確認ほか、今を生きる我々へのエールと問題提起が的確です。

「たくさんの人を集める」のではなく、「良質の方々に集まって頂く」、そんな会の趣旨を感じるピーンと張りつめた緊張感が、「愛生舘サロン」の代表者としては、大変心地よかったですね。これからもこの場から、「本物の担い手」がどんどん育っていくことが私の「夢」です!

「演劇」と私は、この数十年、何やかやでずいぶん長い付き合いとなっていて、この欄でも「演劇」で検索するといろいろ書き留めてきています(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%BC%94%E5%8A%87%E8%B2%A1%E5%9B%A3)。

このところでは、札幌座Pit公演「ブレーメンの自由:http://www.h-paf.ne.jp/engeki/pit_bremen.html」と、弘前劇場公演「最後の授業:http://www.hirogeki.co.jp/next.html」が印象的でした。

「ブレーメンの自由」のHPより~~~~~~~~~

19世紀初頭ドイツブレーメンで実際に起きた事件をR・Wファスビンダー監督が戯曲化した衝撃作!!

工場経営者の妻ゲーシェは、夫ミルテンベルガーに日頃から家畜のように扱われていた。ある日、ミルテンベルガーが急死し、ゲーシェは夫の友人ゴットフリートと暮らし始める。恋人との同棲を非難する母親を毒殺し、別れ話を回避しようとわが子に手をかけて、逃げようとする恋人を毒殺する。愛に執着しながらも自由を求め続けるゲーシェの最後とは・・・・。「毒殺屋」と呼ばれた主人公ゲーシェ役に宮田圭子、彼女を取り巻く男たちに多彩な客演を迎えて届けられる「札幌座Pit」の初舞台。

~~~~~~~~~~ 引用 おわり

この作品の演出の弦巻啓太(札幌座ディレクター)と本作翻訳者の渋谷哲也(東京国際大学准教授・ドイツ映画研究)さんによるアフタートークも作品自体の背景とかゲーシェの人となり等、一層作品を深く楽しめました、弦巻さんのこの作品に掛ける意欲を感じましたし、「札幌座Pit」として実験的プロジェクトに取り組む関係者たちの挑戦に拍手です。

一方、私の最も好きな弘前劇場・長谷川孝治さんのオリジナル作品、「最後の授業:http://jiyuudai.com/guide/130626.html」も良かったですね。いつもながらのゆったりした時間の中に多彩な会話のやり取り、ハッとする時々のセリフ等、全く飽きない1時間半でした。

そして気がついてみると、今年も「演劇シーズン:http://s-e-season.com/」の到来です。地下歩行空間にも大きな広報が展開されていて、パンフレットの取り出し状況も昨年を上回る勢いとか、着実に拡がりを見せる札幌の演劇界、これからも楽しみですね!

先日、八戸の親戚から「ホヤ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%A4」がクール便で届きました、北海道産の赤いものと少々違っていますが、私にとってはたくさんの思い出が詰まっています。

東北・八戸出身の私の父は、私が幼いころからこのホヤだけは、殻をむいてお皿に盛るところまで、自ら台所に立って誰にも触らせませんでした。見よう見まねでさばき方を学んでいた自分は、先日久しぶりに丸ごとのホヤと向き合いましたが、何とか昔の感じで仕上がったから面白いものですね、忘れていないのですよ。

居酒屋など外で出てくるホヤは、生でも酢の物でも塩辛でも、品よく薄く小さく切って出てきますが、自分でさばく時は、厚めに切って水洗いは決してせずに、その汁の中に漬ける感じで保存するのですよね。先日は酢をたっぷり入れて数日間朝昼晩味わいましたが、昔懐かしいホヤの風味が素晴らしかったです、歯ごたえもコリコリしていて、後味も最高でした。

これを最初に食べた方には敬意を表します、それにしても何の変哲もない「ホヤ」の存在が、私にたくさんの思い出をくれました。最近特に思いますね、このような「本物」に出会ってしまうと、ごく普通のお店で出てくるものがみんな「ニセモノ」に感じてしまい、「こんなんじゃないんだよな~」と首をかしげる自分が不幸です、特に海産物は産地の旬のモノとの落差が大き過ぎますね。

先日フェイスブック(FB)を開いていたら、映画俳優・渡辺謙さんのダボス会議(2012)のスピーチが目に飛び込んできました、昨年1月のスイスのダボスでのものです。昨今の無原則な「原発再稼働申請」に絡んでの書き込みだったかもしれません。当時日本では、「絆」部分だけの報道だったようですが、全文を読むと再生可能エネルギーへの彼の強い信念と主張が読み取れます。

http://www.tokyo-np.co.jp/hold/2012/davos/

最後のフレーズだけ引用します。~~~~~~~~~~~スピーチの引用

私たちはもっとシンプルでつつましい、新しい「幸福」というものを創造する力があると信じています。がれきの荒野を見た私たちだからこそ、今までと違う「新しい日本」を作りたいと切に願っているのです。今あるものを捨て、今までやって来たことを変えるのは大きな痛みと勇気が必要です。しかし、今やらなければ未来は見えて来ません。心から笑いながら、支え合いながら生きて行く日本を、皆さまにお見せできるよう努力しようと思っています。そしてこの「絆」を世界の皆さまともつないで行きたいと思っています。

~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

渡辺謙さんと言えば、「許されざる者:http://wwws.warnerbros.co.jp/yurusarezaru/index.html」が今年9月に封切上映となります。クリント・イーストウッド監督・主演で第65回米アカデミー作品賞、監督賞ほか4部門を受賞した傑作西部劇「許されざる者」(1992)を、日本映画としてリメイクしました。幕府崩壊後の明治初期、北海道開拓時代の歴史の中で、かつて「人斬り十兵衛」と恐れられていた男(渡辺謙)が、再び戦いに身を投じていく姿を描いています。北海道・阿寒湖周辺でのロケも敢行されて、エキストラで知人も出演していますが、「エキストラを越えた存在感が抜群」との前評判もあり楽しみです。

一方、昨年秋に札幌を訪問された松村昭雄さん(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=14850)のメーリングでは下記のような記事が送信されてきました、ソーシャルメディアのメッセージは、いろいろな動きを教えてくれます。

~~~~~~~~~~メールからの引用

日本の友人の皆様へ、

過日、アメリカ合衆国原子力規制委員会のグレゴリー・ヤツコー前会長が、原子力発電所は基本的安全性にかけるので、段階的に廃止すべきであるという発言をされました。カナダの著名な原子力科学者ゴードン・エドワーズ博士がこの意見について説明をされた記事の日本語訳

原子炉は段階的に廃止すべき:前アメリカ原子力規制委員会会長の発言

原子力専門家のゴードンエドワーズ博士がヤツコー会長の決断の背景を説明します。

原子炉は段階的に廃止すべき:前アメリカ原子力規制委員会会長の発言

By: ゴードン・エドワード博士

2013年4月9日

昨年までアメリカ合衆国原子力規制委員会会長職にあったグレゴリー・ヤツコー氏が、全ての潜在的に危険な機械は、その全てを完全に停止できる「緊急停止スイッチ」を備えているべきである、という最も基本的な認識に至りました。原子力発電炉にはそれが無いのです。ですからヤツコー会長は、全ての原子炉は段階的に廃止すべきである、という結論を出しました。

昨年までアメリカ合衆国原子力規制委員会会長職にあったグレゴリー・ヤツコー氏が、全ての潜在的に危険な機械は、その全てを完全に停止できる「緊急停止スイッチ」を備えているべきである、という最も基本的な認識に至りました。原子力発電炉にはそれが無いのです。ですからヤツコー会長は、全ての原子炉は段階的に廃止すべきである、という結論を出しました。

ヒーローが爆発装置や巨大な殺人マシンの動力を間一髪に止めて大惨事が無害なものへと代わる、といったアクションアドベンチャー映画が一体何本あることでしょう。大事故の起るほんの一瞬前に(?) 装置や機械が瞬く間に悪から良に代わる。大惨事から無害へと。なぜなら、誰かが「停止」スイッチのボタンを押すからです。

しかし、原子力発電炉は完全に停止させることはできないのです。どんなに緊急な場合にでもです。とんでもない構造欠陥です! 止めることのできない自動車や消せない火事を想像してみてください。

勿論、全ての原子炉に核の連鎖反応を2秒以内に止める「緊急停止装置」はあります。そして大抵はたいへんよく効きます。スリーマイル島の原子炉は最初のトラブルのサインがあった時に直ちに停止しました。ただその後に溶けただけです。福島第一の3つの稼働中の原子炉は全て津波が到着する前に自動停止しました。ところが結局、全て溶けたのです。

問題は、核連鎖反応を止めることが熱発生を止めはしないのです。使用している規模に準じて数千度の熱が、燃料の溶け出すポイントに向かって上昇し続けながら炉心に加え続けられる、という止められないプロセスなのです。

熱は何故止まらないのでしょう? それは私達が放射能活動を停止する方法を知らないからなのです。

通常の稼動をしている原子炉の炉心で激しく発生する、放射性副産物の途方も無い一覧表があります。たとえ核分裂が止まった後にも、核燃料の核分裂の結果炉心に集まった不安定な原子の放射性崩壊(壊変)により物凄い率で熱が発生し続けます。

この熱を「崩壊熱」といい、原子炉の炉心や原子炉の炉心付近にあるもの全てを溶かすに十分なものなのです。「停止」の直後で、崩壊熱はフルパワー熱のおよそ7パーセントです。

1000メガワットの電力を作るよう設計された原子炉では、通常約3000メガワットの熱が発生しています。もし、この原子炉が突然停止した場合、およそ3000メガワットの7%の熱が、照射を受けた核燃料の廃棄副産物による容赦のない放射性壊変により生じ続けます

それは200メガワット以上の熱になります。そして、それは止められないのです。

エネルギー冷却システムで熱を取り除くことができます。しかしもし原子炉が損なわれた場合に、エネルギー冷却システムは損なわれないと、いったい誰が言えるでしょうか?

停止できない原子炉はあたかもステロイド地獄のようなものです。そして、全ての原子炉がそうなのです。

ゴドン・エドワーズ

———————————–

前原子力規制委員が原子炉は欠陥であると発言

By: マシュー・L・ワルド、2013年4月8日付ニューヨークタイムズ紙

ワシントン発:現在アメリカ合衆国で稼働中の104の全ての発電用原子炉に直すことのできない安全性の問題があり新しい技術と交換されるべきである、と前原子力規制委員会の会長が月曜日に発言した。彼は、全てを直ちに停止するということは現実的ではないが、原子炉の(稼動)寿命を長くしようとするよりは段階的に廃止することを支持する、と発言した。

前会長であるグレゴリー・ヤツコー氏の発言は数多くの原発反対派グループの中では珍しいことではない。しかし、その安全確保を担当していた前原子力規制委員会の会長が、業界に対しそうもはっきりと批判することは至極珍しいことである。

ヤツコー博士は発言後のインタビューで、一体なぜ会長在任中にこの指摘をしなかったのか、という質問に、「私は最近まで本当に考えつかなかった」と言った。

2011年に日本での福島原子力事故でさらに明確となった「問題のことをもっと考えていて、業界と当局として、この本当に難しい問題をどう対応するかを模索する原子力安全コミュニティー全体を監視していました」、「バンドエイドにさらにバンドエイドを貼り付けてもこの問題は修復しません」と発言した。

ヤツコー博士は、ワシントンで行われたカーネギー国際原子力政策会議の福島事故に関する会合で、原子力委員会から初期の40年認可を超えてさらに20年の許可を得た多くのアメリカの原子炉は、おそらくそれほど長くは保たないだろうと発言した。彼は、原子炉が合計80年間稼動するということを意味する、2度目の20年延長申請を原子炉オーナーに許可する、という委員会の提案も拒否した。

ヤツコー博士は、原子炉燃料が連鎖反応停止後もおびただしい量の熱を発生し続けるという特徴について挙げ「崩壊熱」が福島のメルトダウンを引き起こしたものであると言及した。彼は、解決策はおそらく熱が燃料の溶融ポイントまで上がらない小さな原子炉である、と言った。

原子力業界はこのヤツコー博士の査定に不合意。業界の貿易協会である原子力エネルギー研究所理事長のマービン・S・ファーテル氏は「アメリカ合衆国の原子力エネルギー施設は安全に稼動している」、「それはグレッグ・ヤツコー氏の原子力規制委員会会長在職期間以前のケースである。これは多数の安全と性能インディケーターにより立証された原子力規制委員会の特別福島対応専門調査団に認知された彼の会長在職期間のケースである。今日のケースなのである。」と発言した。

ヤツコー博士は、委員会の他の4人の委員との数ヶ月間にわたる対立の後、昨年夏に会長職を辞職した。彼はしばしばあらゆる安全問題について、より強力な安全性の向上を主張する少数派に投票し、原子力業界より疑惑に見られていた。ヤツコー博士はネバダ州のハリー・レイド上院多数党院内総務の前補佐であり、提案されたラスベガスから100マイル程にあるユッカマウンテンの核廃棄物処理場の進展を遅らせる手段としてレイド氏の唆しで指名された(と疑惑視されていた)。

この記事は2013年4月9日付ニューヨーク版A16ページに「前規制委員が原子炉は欠陥であると発言」という見出しで出たものです。

(翻訳:木村道子)

~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

翌日、松村昭雄さんの別便でさらにこんなサイトの紹介も:

http://akiomatsumura.com/2013/07/beyond-control-our-loosening-grasp-on-nuclear-security.html

私は、グレゴリー・ヤツコー博士について今年4月にこの欄でもご紹介しています。

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=16358

つい先日の福島第一原発の汚染水によると思われる海水汚染、メディアの原発事故に関する追及は甘いですね。肝心の日本国内の認識がこのレベルでは、参議院選挙でどんな結果になろうとも、国際社会でのボジショニングはどんどん下がっていくでしょう、憂うべきことです。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013071002000248.html

福島第一原発自体の事故収束、汚染水の現状と今後、使用済核燃料の問題、何一つ解決の目途も立っていない現実から眼をそらして、日本の将来を考えることはできません、日本の政治の貧困とそれに関わる政治家の質の低さ、そして担い手意識の低い主権者としての国民、これが今の日本の「実力」なのでしょうか。

この所この「部屋」は、「感動する」の言葉が頻発ですね。これは私のボキャブラリーが貧困なのではなく、本当に素晴らしい集まりが連続していて、とにかく、とにかく、「感動する!」のですよ、生きててよかった、やってきてよかったと、どの会合でも参加した皆さん、準備に関わった皆さんとともに喜び合える、そんな「幸せ」を感じています。やっている者同士、引き受けている者同士の集まりは、「つながり」も容易ですね、以下の会もその続きです。

第三回目となる前田一歩園財団(http://www.ippoen.or.jp/)と秋山財団(http://www.akiyama-foundation.org/)の合同報告会が、今年も開催されました。これまでの報告会の様子は下記の通りです。

* 一昨年(2011)の合同報告会 http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=9140

* 昨年(2012)の合同報告会 http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=13683

今年は両方合わせて15団体の活動報告、それにオブザーバーとして今年度秋山財団の「ネットワーク形成事業助成:http://www.akiyama-foundation.org/grants/grants_06」で採択された高校生3チームも最後まで参加されました。当日の様子は、今、録画・編集中で、出来上がり次第ここに掲載致します。

<http://www.akiyama-foundation.org/news/524.html>

4時間を越える長丁場でしたが、皆さん集中力を切らすことなく、疲労感もなく、素晴らしく充実した報告会となりました。終了した過去情報としての「報告」ではなく、今進行中の「活きた活動報告」とでも言えば宜しいのでしょうか、これまでの活動に基づく今後のしっかりしたベクトルも見えて、まさに「並走する」臨場感が溢れていました。

またその後続いて行われた交流会も、和気あいあい、濃密なコミュニケーションが続き、新しい出会いの数々もあったようです、終了後の皆さんの表情がそれを証明していました。卓上の食べ物の残りが偏在したので(?)、急遽、強制的席替え(?)もあったりのサプライズ。来年の報告会も一層楽しみになってきました。間もなく一週間が経ちますが、「興奮覚めやらず」、の私です!

今年報告した団体は下記の通りです。~~~~~~~~~名前の下に下線のある方が発表者

1) 秋山 /歴史は生きる力「れきし・いのち」 プラットホームプロジェクト 角 幸博、神長 敬、東田 秀美

2) 前田 / NPO法人 もりねっと北海道 陣内 雄

3) 秋山 / 道内の意思伝達支援普及プロジェクト 杉山 逸子、阿部 幸太郎、佐藤 美由紀

4) 前田 / NPO法人 カラカネイトトンボを守る会 内田 葉子

http://www7b.biglobe.ne.jp/~karakane/

5) 秋山 /医療スタッフの地産地kane消 ~ 住民主導で創る世界一の看護学校 ~ 森 義和、西埜 弘樹

6) 前田 / ゼニガタアザラシ研究グループ 小林 由美

http://blog.livedoor.jp/zeniken30/archives/14247313.html

https://www.facebook.com/groups/423113004421683/

7) 秋山 / 「みん菜の花」プロジェクト エップ レイモンド、荒谷 明子

http://eschaton.asia/、 http://minnanohana.com/

8) 前田 / くしろ森と緑の会 川勝 久章

URL 準備中

9) 秋山 / 積雪・極寒冷地域のいのちを護る防災・減災への取り組み 根本 昌宏、石井 克哉

http://www.toukihisaitaiou.jp/

10) 前田 /美幌町郷土史研究会 鬼丸 和幸

URL 準備中

11) 秋山 / Rio+20 北海道ネットワークプロジェクト 溝渕 清彦

12) 前田 /北の川探検隊 竹村 勇一

http://plaza.rakuten.co.jp/wildwonderlife/

13) 秋山 / 森と里つなぎプロジェクト 陣内 雄

14) 前田 / NPO法人NATURS 赤石 哲明

http://naturas.chu.jp/natu-top/natu-top.htm

15) 秋山 / 和解と平和のための東アジア市民ネットワーク 長谷山 隆博、呉 明 煕(オミョンヒ)

http://blog.goo.ne.jp/kioku-2011/e/5f311a36e432c57226aa3c6e2d308401

オブザーバー参加の今年採択の高校生3チームの代表も、交流会で堂々たる抱負を語ってくれました。学校単位のプロジェクトではないので、卒業後もプロジェクトメンバーとして、彼・彼女らの成長とともにネットワークも進化・発展していくのでしょう。壇上に上がっての話の内容が前向きで素晴らしい、多くの参加者が、逆にたくさんの元気をもらいました。

つい先月末のこの欄に、会議の「品位」みたいなことを書き留めました(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=17124)が、今回もまさに、報告をされた方、各財団の関係者、そして準備に奔走した両財団事務局の皆さんの「見識」と「ひた向きさ」が、報告会・交流会を大いに盛り上げました。2年前の初回から参加の秋山財団の理事のお一人が、会の終わりにつぶやきました、「年を経るごとに間違いなく進化している、やってきてよかったね!」と。これ以上心に響くお言葉はありません、ありがとうございます、もったいない位のお褒めの言葉です。

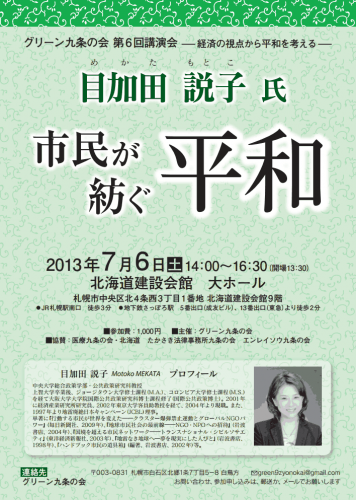

日曜朝のテレビ「サンデーモーニング(http://www.tbs.co.jp/sunday/)」に出演している中央大学教授・目加田説子(もとこ)さんが、札幌で初めての講演、今回第6回目「グリーン九条の会:http://green9zyo.blogspot.jp/」主催でこの場が実現しました。これまでこのシリーズの講演については数回この欄でも書きました。

* 品川 正治 さん http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1351

* 湯浅 誠 さん http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=4280

* 益川 敏英 さん http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=13758

「国際公共政策」がご専門で、大学で教えるとともに、「地雷廃絶日本キャンペーン(http://www.jcbl-ngo.org/)」の運営委員として、NGO活動でもご活躍です。

幼い頃、アルゼンチンで暮らした経験は忘れがたく、軍事政権、ペロン政権、イザベル政権等、クーデターによる政変の危うさを身をもって体験し、これまでの研究活動のバックボーンになっている印象を受けました。

今回、私たちが札幌にお招きしてじっくりお話を聞く企画は、テレビ等でのコメントではいかにも時間が限られて、目加田先生の鋭いご指摘、ご提言をもっと奥深く聴いてみたいという多くの声に応えたものでした。先日の会場でも、講演の初めから終わりまで、何かピーンと心地よい緊張が持続して、疲労感は全くなく、充実した時間・空間となりました。講演後の質問に対して、誠実に向き合ってお答えを紡ぎ出す姿勢に、私は最前列で感動していました。

特に私にとって興味深かったのは、目加田先生がこれまで取り組んできた課題解決は、広く大きな拡がりに留意して、「超党派」を目指した活動であったこと、メディアも全メディアへの発信に心掛けていること等です。そして、「成功体験の積み重ね」を重視して、若い世代にもそれを教えてきたことでしょう。「メディアが伝えないことは何なのか」をいつも考えることが重要であると力説される姿は、そんな地道な活動をされてきた目加田先生の真骨頂だと思います。

「社会的責任投資:SRI(Social Resposible Investment)」への説明も実に奥行きの深いお話でした。まだまだ金融機関の社会的責任に対して未熟な日本国民の問題意識ですが、非常に重要な問題を先進国として含んでいます。この分野においてもNGOの圧力が必要なのでしょうね。市民として、私たちもおかしなことに対しては声を上げ続けていくことが大切だと思います。バブル崩壊後20年以上経て、一体日本の金融機関はどれほど改革を進めたというのでしょうか。本来の「信用創造」による地域経済の活性化といった使命を、私は身近な金融に従事する方々から感じることはできません。

お話にもありましたが、日本国は先進国と言われながら、現在、人権問題で国際機関から122の勧告を受けている状態で、これらについて日本のメディアも殆ど報道していません。今、You-tube上で話題になっている「人権」に対する一件を皆さんご存知ですよね(http://www.youtube.com/watch?v=oKTLY702Pyw)?日本の「人権人道大使」が、「シャラップ!」と繰り返し語った’事件’です、ジュネーブで今年5月21日から22日にかけて行われた国連拷問禁止委員会で、日本の代表として参加した上田秀明人権人道大使の信じられない発言です。一人外務省高官の属性としての低劣な資質というよりも、こういった認識の人間が政府高官としてここまで生きてきているその国・政府の意識レベル、日本国民としてまさにこれ以上の「恥」はありません!

クラスター爆弾についての丁寧な説明に始まった今回のご講演は、私にとっては「日本のアカデミックセクターの良心」を目の当たりにした感じです。清楚な出で立ちの中に凛とした理念と主張、日本もまだまだ捨てたものではない、講演後の食事会、交流会において、至近距離で拝見し、意見交換をさせて頂き、確信した一日でした。

目加田説子先生、今後の一層のご活躍を期待しています!!

6月22日開催の「遠友夜学校」フォーラム(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=17103)の模様が、u-streamでアップされました、こちらです!

三重県松阪市にある松浦武四郎記念館を(http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000001187000/)訪問しました、展示内容とその運営を知りたいために。

松阪市のHPには次のように記載されています~~~~~~~~

松尾芭蕉、本居宣長とともに、三重県が生んだ偉人のひとり松浦武四郎は、北海道の探検に始まり、全国各地をすみずみまで旅をした人物で、武四郎の歩いた道をつなげば、日本地図ができ上がるとまでいわれたほど、その調査は日本全国に及んでいます。なかでも6回にわたっておこなわれた蝦夷地(現在の北海道)の調査は多くの著作にまとめられ、今でも貴重な資料として、国の重要文化財に指定されています。

そして、明治政府では開拓判官となり、北海道の名称、国名(今の支庁名)、郡名の撰定に携わったことから、「『北海道』の名付け親」と称せられるようになりました。松阪市(旧三雲町)では、この偉大な松浦武四郎の功績を偲び、松浦家で代々大切に保存され、寄贈を受けた武四郎ゆかりの資料を展示する博物館として、「松浦武四郎記念館」を、平成6年(1994年)に開館しました。

~~~~~~~~~HP からの引用おわり

「松浦武四郎記念館」には、松浦家から松阪市(旧三雲町)に寄贈された武四郎の貴重な資料を数多く収蔵して、所有は教育委員会とのことです。平成20(2008)年に、松浦家から寄贈された資料のうち、1503点が国の重要文化財に指定されました。松浦武四郎記念館の展示室では、教育委員会自体が維持管理に関わり、約2ヶ月ごとに資料を入れ替えながら、多彩な分野で活躍し、さまざまな顔を持っている松浦武四郎の姿を紹介しています。札幌の遠友夜学校跡地に記念館建設ほかを模索する私たち(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=17103)にも、大変参考になる活動でした。地域市民の読書会等のサークル活動にも建物は活用されています。

5分くらい離れた伊勢神宮に通じる街道沿いには、生家も保存されていました。

北海道、樺太、千島列島ほか、6回もの北方探検の旅は、当時の時代としては極めて貴重な体験であり、その後の歴史に大きな功績でした。当時の大きな「こころざし」に感動のひと時でした。

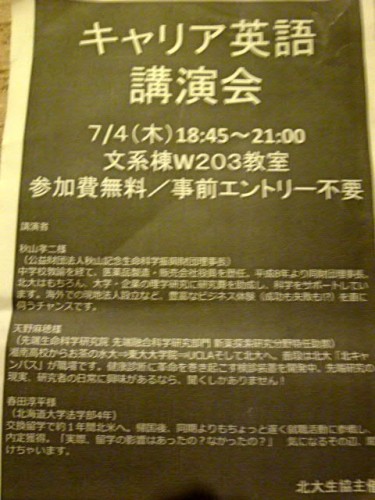

北大生協主催の「キャリア英語講演会」が、先日、北海道大学文系棟教室で開催され、私も講演者の一人として登壇しました。

- 当日のチラシ

あとお二人の講演者は、北海道大学先端生命科学院 先端融合科学研究部門特任助教の天野麻穂先生、北海道大学法学部4年の春田淳平さんでした。

天野先生は、研究者としてアメリカ・カリフォルニアの大学での経験を、春田さんはほんの少し前に学生としてのアメリカ・マサチューセッツ大学での留学経験について、貴重なお話をされました。

私は、ここでも数回シリーズで書いているアメリカでの一連の経験をビジネスと大人(?)の視点から参加者の皆さんに伝えたつもりです、ケヴィン・ステュアートのことも。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2626

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2629

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=3791

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=3979

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=4431

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E3%82%B1%E3%83%93%E3%83%B3

私のまとめは、「日本の歴史、文化、芸術を、正確な英語でしっかり説明できる、これが一番大切なこと」で締めくくりました。質疑応答では的を射た質問も出てきて、久しぶりに英語を巡る意見交換のひと時、面白かったですね。これを企画した「オレンジ・バード(https://www.facebook.com/orangebirdinc)」の飯田了子社長、コチェフ・アレキサンダーさん、お誘い頂き心から感謝致します。

環境活動で世界的に活躍する枝廣淳子さん、「JFS(lジャパン・フォー・サステナビリティ:http://www.japanfs.org/ja/aboutus.html)」の代表としても貴重なメッセージを発信し続けています。先日届いたメーリングから:http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/008815.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

環境幸福度は北海道が最高点 「環境意識と地域環境」に関する調査結果

かんぽ生命は2013年1月30日、環境保護活動の一環として、地域の環境に対する

意識、実態やエコ活動等について、全国20~60代の男女930人を対象に実施した

インターネット調査の結果を発表した。住んでいる地域の自然環境の良し悪しを

尋ねた「環境幸福度」は、北海道が最高点だった。

http://www.japanfs.org/ja/pages/032886.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

地元にいる人間たちが、どれだけこの価値を認識しているかが重要なのでしょうね。先日の知床の弁当廃棄等、まだまだという感じですが、恵まれたこの資源、私たちの課題も大きいです。

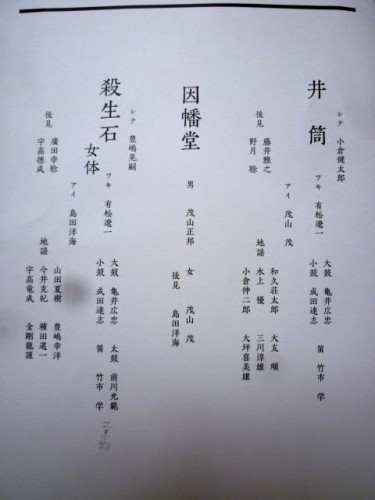

先月から始まっている(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=16653)「教文古典芸能シリーズ」の第二弾、「能楽公演・レクチャー」が先日二日間に渡って開催されました。残念ながら前日のレクチャーは参加出来なかったのですが、流派の特徴ほか、きめ細かな能・狂言の説明が大変興味深かったと、参加した方から聞きました。それとサプライズのプレゼントは、何と終演後の京都のお酒の○○だったとか。会場の制約との兼ね合いで、表現は微妙になってしまいますが(分かる方には分かる?)、「プラスα」のサービスは「粋」ですね。

翌日、2回目の今回は、「京都創生座(http://www.soseiza.com/about.html)」による能と狂言で、コンパクトなプログラムで、それぞれの特徴を活かした内容でした。想い出します、もう40年以上前になりますか、私の伯母が能を少しかじっていて、学生時代に東京の飯田橋か水道橋の能楽堂に足を運んだことを。残念ながら演目は全く覚えていないですね。

久しぶりの能の鑑賞、宝生流と金剛流との違いは想像以上でしたし、能自体に対して、私にとっては日常の暮らしのテンポではついていけない時間軸(?)、正確に言えば「待ちきれないスピード」と言えば宜しいのでしょうか、最初の演目「井筒」では、感じるよりも理解しようとして鑑賞に「成功しなかった」感がありました。次の狂言「因幡堂」で少し気持を取り直し、最後の「殺生石 女体」ではかなり寄り添えたと自己満足でした、ただ、「女体」の言葉に心が乱れてか、変身して現れた控え目な姿に少し「かわされた」感もあったり・・・・。この部分、「感」ばかりでお許しを!

家に帰って検索すると「狂言ラジオ体操(http://www.youtube.com/watch?v=XES3FI5D9kg)」というのもあるようです。7月にはこのシリーズの最終回、「バイリンガル狂言(http://www.kyobun.org/etc/eventdetail.php?id=4892)」です。

前回もそうでしたが、このような日本の古典芸能への意欲的取り組みに引き続き拍手です!!!

6月は、様々な会合の「総会シーズン」で、私が所属する会も例外ではありません。ある会では一会員として、あるものは役職がつく責任者として関わっているものが増えてきています。

以前、地場企業の代表取締役の時は、上場会社としての株主総会の準備に追われ、数回のリハーサル等、まるで舞台の役者並み?一方で私は40歳代でも50近くの「公職?」に名を連ねていて、折角なら何とかして欠席はしたくないとの思いも強く、この時期の時間割は大変なものでした。企業合併に際し1998年から名古屋に代表取締役副社長として単身赴任する時には、「これからは札幌には居りませんので」と、断りの決まり文句で幾つかは減らすことになりました。ただ、その後2002年末に札幌に戻った後は、「今度はずっと札幌に居るのだろうから」と反撃にあって、また引き受けざるを得ない(ネガティブな表現お許しを)状況になりました。

でも、そんなお誘いを引き受けて、地元で腰を落ち着けて多くの市民活動、公益活動に関わっていると、企業経営者だった時に置き忘れた課題・活動への気づきも多く、今は多忙な中でも感謝の気持がふつふつと湧いてくるから不思議ですね、特に、経済界ではお目に掛かれない新しい分野での素晴らしい人たちとの出会いは、生きていて良かったと素直に言えるほど感動します、自分自身の「宝」です。

今年も、先週から今週にかけてがこのシーズンの大きな山場でした。その中で、集まっている方々の「品位」というか、ある「レベル」というか、何と表現したらいいのでしょうか、会終了時に思わず横にいた役員の方と笑顔で納得し合った会がありました。一つは「一般財団法人 北海道札幌南高学校林:http://www.rikka.net/officer/」と「六華同窓会:http://www.rikka.net/」です。ただ、高校の同窓関連の宣伝で言っているのではありません、両方のこれまでの長い活動が、財政基盤等ほか幾つかの将来的課題を抱える転換期であり、数年前からこれらの活動と組織改革に真正面から取り組み、若い世代の同窓生とともに今年「結果を出した」、それを実感したからなのです。

数年間一緒に、ほぼ毎月食べ物・飲み物を持ち寄って議論した私より一回り近く若い後輩たち、そして先日、新しい方向性を示した改革案を全会一致で承認して頂いた先輩を含めた現在の役員の方々の見識等が素晴らしかった。今年の集まりは今までで最高の参加者数となり、会が終わって帰り際に、「どの期の人たちも実に端的な発言の中でメッセージを伝えていたね」とか、「財務体質が随分改革されて良くなったね」とのお褒めの言葉を頂戴して、これまでの労苦が報われるとともに、一緒に議論をしてきた若手の「仲間」たちにも、心から感謝したい気持でした。

昨今、「納得のいく会議」というのが実に少ないのですよね、本当に。やたらどうでも良いことを長々と時間つぶしのように説明する役員、毎回同じことを繰り返す高齢の「元(!)有識者」、以前にも書きましたがまさに人の時間を盗むような「時間泥棒」的会合の山々には閉口しますが、この一週間は何か心が清々しい、6月の札幌の青空のようなのです。

「一般財団法人 北海道札幌南高学校林」の活動については、特筆するこちらをご覧下さい(http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/grp/01/061hakozaki.pdf)。長年この活動を続けていて、今年それが評価されて、「内閣総理大臣表彰」を受け(http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21975&hou_id=16569)、天皇陛下ご臨席の下、表彰式に富田校長、定時制生徒も参列し、その後の懇親会では陛下から直々のご質問もあったとか、「学校林はどこにあるのですか?」と。急なご質問に対して富田校長は、「ハイ、清田区にあります」と、極めてローカルな迷返答だったとのご自身のご報告もありました。

自分が責任者とかパネラーとか運営側として舞台上に立っている集まりでは、いつもこの欄に掲載しているような写真が撮れないのが残念なのです。私の「雄姿!」が記録としてここに残らない、それもまた、「渦中にいた証」としての勲章だと自分に言い聞かせることにしています。

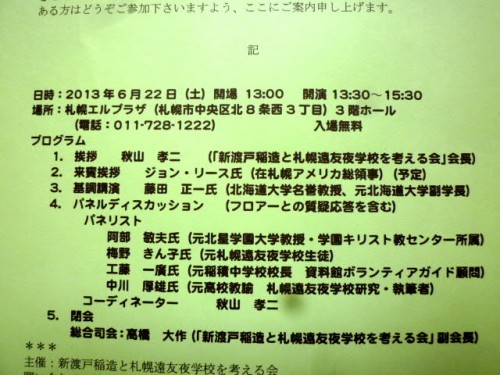

「新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会」設立記念フォーラムを開催しました。事前の告知記事、この遠友夜学校に実際通った梅野きん子さんと山﨑健作さんが、札幌市中央区南4条東4丁目の跡地に立ちました。

当日のプログラムです、私は事前準備、本番での登壇が幾つかあり、今回、自分自身では写真を一枚も撮影できませんでしたので、お許し下さい。当日の様子は録画・録音をしていますので、近いうちにu-streamで配信したいと思っています、乞う、ご期待!

< 追記 > U-streamにアップされました。 こちら――>http://bit.ly/1cy4MZ5

基調講演の藤田正一先生は、5000円札から今の時代の新渡戸イズムの重要性、クラーク博士の「Boys,be ambitious」の北海道大学的解釈まで、幅広くご説明頂きました。クラーク博士が米国・南北戦争の北軍大尉として従軍し、リンカーン大統領の理念に深く共鳴し、その精神を札幌農学校の教育の中で実践したこと他、興味深いお話でした。

続くパネルディスカッションは、私がコーディネーターでしたが、パネリストの皆さまは話題を豊富にお持ちにもかかわらず、そのごく一部しかご披露して頂けないのが残念でした。ただ、フロアーからの質問・意見もかなり取り上げることができて、当初の目論見通りの意見交換にはなったかなと、自画自賛ではあります。

札幌遠友夜学校の理念を、今の時代的にしっかり解釈・翻訳して人材育成の実践につなげること、パネリスト、フロアーの発言者の方々のご意見から、これからの「考える会」の方向性・課題が一層明確になりました。アンケートにご記入して頂いた皆さま、ありがとうございます、貴重なご意見の数々は運営委員会でしっかり共有し、今後の活動に必ず活かしていこうと思います、私たちは皆さんのご期待を決して裏切らないことをお約束致します。

今回のフォーラムは、主催する「考える会」運営委員の平均年齢は70歳を越えるでしょうか、当日会場での若い世代のボランティアの方々には、本当に心から感謝致します。札幌青年会議所の赤地勇己さん、きたネット(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=16774)の川口副理事長、黒子事務局長には裏方に徹してのご支援を、宮本常務理事はお見舞い訪問をありがとうございました。そして「考える会」運営委員の皆さん、お疲れ様でした。

<追記> 今晩の満月はまさに素晴らしく美しく、思わず立ち止まって見入る、いや、魅入る感じですね!

先日、外資系銀行のスイス人幹部と、久しぶりに食事をする機会がありました。彼は日本に住んだ経験もあり、日本語も大変流暢です。アベノミクス、国際金融の現状等、日々の日本国内のメディア情報では全く理解できない現状について、大変鋭く新鮮な話でした。私が何かのついでに、昨今の銀行窓口の顧客不在の対応についてコメントしたら、それへの彼の発言に大笑いでした。

日本の銀行のカウンター・待合ロビーは、病院の待合室と全く同じような雰囲気だと。居るだけで具合が悪くなる、そうです。まさに言いえて妙と感心しましたね。彼は、ある時に、何となく銀行ロビーで立ってテレビを見ていると、「どうぞお座りください!」と慇懃無礼にフロアーの職員に言われたとか。手続きにも会話無しでただひたすら待たされるし、とにかく異常な程に「本人確認」にこだわり続けて、お客様ではなく、まるで犯罪者扱いである、と。ホテル他のサービス業で、世界の人々を感動させる日本の接客スタイルなのに、どうして銀行窓口だけがああも劣悪なのかと、強い調子で指摘していました。

そしてさらに彼は、「日本という国は、モノづくり産業がベースの長い歴史があるからでしょうか、商品を買ってくれる方は『お客さま』だと思うのですが、『権利』とか『お金』を買う人々はお客さまとは理解しない潜在意識が銀行幹部にあるのでは」とも語っていました。

実は、この話、この1ヵ月に、私自身が不快に感じた複数の体験からも全く同じ印象です。

その中の一つ、札幌で法人の普通預金口座を開設しようとある都銀の札幌支店窓口に行きました。あらかじめ分かっている必要書類をすべて整えて窓口へ。若い行員が最初に応対してきましたが、用件を告げると奥にいる比較的年配の男性行員へチェンジ。「設立後6か月以内の法人の場合は、追加で以下の書類が必要になっています」と、ぶっきらぼうに言いました。「そんなこと、いつからそうなったのですか」と私、「昨年11月から、警察庁の指導でなりました」と行員、「それはHPか何かで明示されているのですか」と私。「全銀協でもそう取り決めていますし、たぶんHPのどこかに掲載になっていると思います。これをご覧ください」と、一枚のチラシを渡されました。そのチラシには以下の文言が。

<口座開設される法人のお客さまへのお願い>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最近、世間では法人名義口座を悪用した、いわゆる投資勧誘詐欺等の犯罪が数多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。このような現状を踏まえて、警察庁は金融機関に対して、口座開設手続きを厳格化するように要請しております。

弊行ではこうした金融犯罪を未然に防止するために、新規口座を開設される法人のお客さまに下記の事項についてお願いをいたしております。お客さまにはご不便、お手数をおかけすることになりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この銀行、私は企業経営者として40年以上取引があり、秋山財団も設立以来25年以上も口座を開いているのです。このチラシの最後にさらに「ご留意事項」と書かれています。1)お申込みから口座開設までに、2週間程度を要することがあります。 2)必要に応じ、追加の確認資料のご提示をお願いすることがあります。 3)お申し出にお応えできずに口座開設をお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします、ですよ。

「資料が揃っていても、口座開設を拒否される場合もあるのですか」としつこく質問する私、「そうですね、そろっていれば開設できるものでもありません」と無表情の行員。新規口座開設はこの銀行にとっては「迷惑行為」と言わんばかりの窓口対応でした。

私は水戸黄門だとは言いませんが、目の前のオレを誰だと思っているのだ!と、思わずフロアー中に聞こえる大声で叫びたい気持ちでしたよ。ただ、この話、落ちがあるのです。チラシの目立たない場所に「*」印でこう書かれています、「追加資料については学校法人、宗教法人、一般社団法人、社会福祉法人などの法人は除きます。」と。そして、今回私が口座開設を申請しようとしていたのは、「一般社団法人」だったのです。

一緒に手続きに行ったもう一人の方と、「こんな新規口座開設の縛りを厳しくして投資勧誘詐欺が減ると思う?今あるすべての口座開設者の調査をしなければならないのが筋でしょう。それは取りも直さず、これまで認めてきた金融機関自身の社会的責務じゃありませんか。私が詐欺師だったら、除外されているこれら学校法人、宗教法人等を使っていくらでも悪事を企てるよね」、と。

この一連の話で思い出したことがあるのですよ、先月の吉田学園の大学新設(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=16697)にまつわる田中文部科学大臣の「待った」事件、それと以前、国家公務員削減で新規採用を大幅に削減する政策を打ち出したこと等をです。今、すでにある法人、人々の再評価とリストラを抜きに、新しくできてくる前途有望なものの入口を狭める愚策、これは改革・イノベーションにおける誤りのイロハだと思うのです。

今、新しく「起業」する若者、新規参入者が、閉塞感を突き破る起爆剤と喧伝されているにもかかわらずこの高いハードル、こと金融の世界では的外れの事件防止策に終始している様子、意味の分からない「手数料」で稼ぐバブル崩壊後も何も変わらぬ「全銀協」頼みの日本の金融業界、また世界から大きく取り残されてしまっていますよ。目を覚ませ、日本の間接金融、銀行界、金融機関幹部!、ですね。

日本の大きな公益財団法人がどんな助成活動をしているのかについては日ごろから興味があり、これまでも機会があれば足を運んできましたが、先日は環境分野で40年間の歴史を誇る「日立環境財団:http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/」の授賞式に出席してきました。

この財団の設立の背景をHPから読み取りました。~~~~~~~~~~~~~~~~~

戦後、高度経済成長の時代を経て、わが国は水俣病・イタイイタイ病などの公害問題に直面していました。 そのような時代背景のなか、1971年(昭和46年)に環境庁が設立され、その翌年1月に(財)日立環境財団[その当時の名称は(財)公害調査セン ター、その後(財)環境調査センターに名称変更し、2001年(平成13年)に現在の名称に変更]は誕生しました。日立製作所の創業者・小平浪平翁20年 祭を記念し創設した財団です。設立当時は、公害防止技術や公害問題が地域社会に及ぼす影響を調査・研究し、それらの成果の普及啓発活動を中心に財団活動が スタートしました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用 おわり

本年度の「環境賞」受賞者は、次の通りです。

http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/topics/topics65.html

その中で環境大臣賞にも同時に輝いたのがこちらです。

<受賞テーマ> 定期航空路線を利用した温室効果ガスのグローバル観測

<受賞者> CONTRAILプロジェクトチーム

* 日本航空(http://www.jal.com/ja/)

* 株式会社ジャムコ(http://www.jamco.co.jp/)

* 公益財団法人JAL財団(http://www.jal-foundation.or.jp/index2.html)

* 独立行政法人国立環境研究所(http://www.nies.go.jp/)

* 気象庁気象研究所(http://www.mri-jma.go.jp/Welcome-sjis.html)

会場が経団連会館、授賞者が日立、日刊工業新聞社、受賞者がJAL、日本郵船ほか、日本の大手企業のCSR活動の感が強く、市民レベルの非営利活動とは異なった分野での意欲的取り組みと言ったら宜しいのでしょうね。

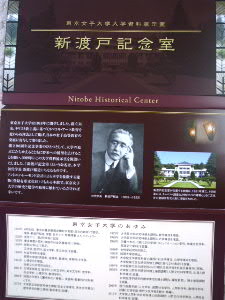

秋山財団の新渡戸・南原賞(http://www.akiyama-foundation.org/history/history_02)運営委員である湊晶子先生から、一度訪れるようにとのご案内を頂いていましたが、今回やっと時間が取れて足を延ばすことができました。とにかく西荻窪のキャンパスは雨の中、静寂を保って優雅でしたね。あらかじめ見学希望を伝えていたので、総務部の方に正面玄関までお迎えに来ていただき、正面2階の新渡戸記念室をゆっくり見学致しました。

湊晶子先生は東京女子大学・前学長で、これまで何回か掲載しています。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=8942

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=7346

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=5961

創立期の3人(http://www.twcu.ac.jp/aboutus/spirit/founder.html)、新渡戸稲造、安井てつ、A.K.ライシャワーのご功績、書簡、関連展示等、見識の高さにあらためて時代が創り出す人材の大きさに感動しました。「リベラル・アーツ教育」を変わらぬ理念として、日本の高等女子教育の発展に寄与してきました。創立90周年記念事業のひとつとして、大学の原点に立ち返るとともに、将来への展望を広げることを願って、2009年にこの大学資料展示室を開設したと、パンフレットに書かれています。

アントニン・レーモンド設計の大学キャンパス内の多くの建物は、登録有形文化財であり、空間そのものが歴史を刻んでいる、素晴らしい雰囲気でした。

ワグナー・ナンドール財団(http://www3.ocn.ne.jp/~wagner/TOP.html)の定例理事会ほかが栃木県益子町で開催されました。今回は茨城空港(http://www.ibaraki-airport.net/)から益子町へ、札幌から初めて日帰りでの出席、初夏の日差しの中、ひと時北関東の緑いっぱいで心地よかったですね。

- 2013.6 益子・ワグナー・ナンドール財団

会議自体は、いつもながら前向きの事業報告、提案、素晴らしいアイディアで、参加された皆様も年齢にも関わらず(失礼)元気いっぱい。その中で、つい先日の三浦雄一郎さんのエベレスト登頂成功に関連して、マナスル初登頂で教科書にも載った日下田實(ひげたみのる)評議員の体験談は、ひと際興味を惹かれました。敗戦から間もない時期、決して十分な装備ではなかったにもかかわらず3度目の挑戦で初めて日本人として頂上を極めたこの登頂成功は、当時の国民に大きな勇気と誇りを与えました。https://my-mai.mainichi.co.jp/mymai/modules/climb14/

<マナスル登頂成功までの経過> ウイキペディア参考

- 1950年 - ビル・ティルマンが偵察を行い、最も容易なルートは北東からのルートだと考えた

- 1952年 - 日本隊が5,275 m地点に到達(第一次登山隊)

- 1953年 - 日本隊が7,750 m地点に到達(第二次登山隊)

- 1956年 5月9日 - 槙有恒ら12人の日本山岳会隊の今西壽雄、ギャルツェン・ノルブが初登頂に成功(第一次登頂)

- 5月11日 - 加藤喜一郎、日下田實が頂上に立った(第二次登頂)

- 11月3日 - 日本山岳会隊の登頂を記念した記念切手が郵政省から発行

一方、この春の「特別展示」として、評議員の高橋千代子さんの作品展が人気を集めました。「いのち」への優しい眼差しが作品の随所にあらわれていて、優しい空間を醸し出していました。