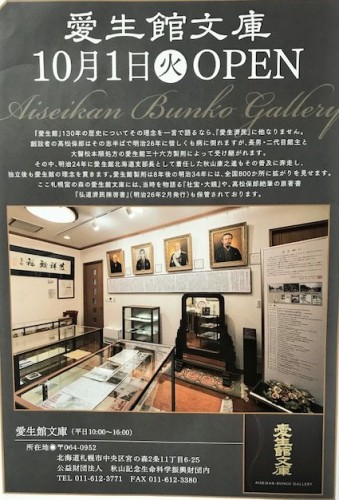

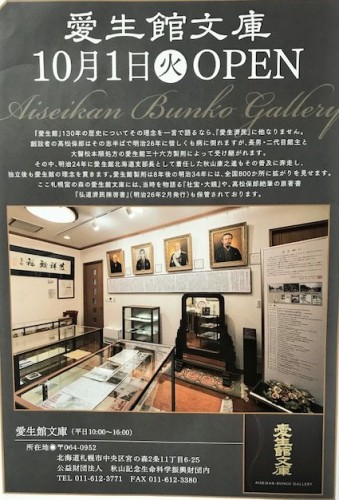

秋山財団の一室に開設した『愛生舘文庫(http://www.akiyama-foundation.org/news/3854.html)』は、秋山財団25周年にその開設準備活動を始めましたが、7年を経て、この10月にスタートすることができました。これまでの経過については、以下の「愛生舘の『こころ』」シリーズに掲載してきました。

* 愛生舘の『こころ』シリーズーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%84%9B%E7%94%9F%E8%88%98%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%8D

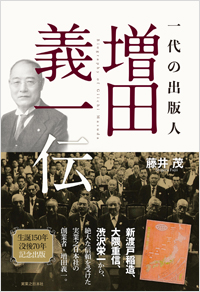

北海道の皆さんには「秋山愛生舘」で馴染み深い会社ですが、実はその前には明治初頭から中期に始まった全国的健康増進の「愛生館」事業の存在があったのです。今回の「愛生館文庫」は、地場企業化以前のこの「愛生館」の創設の背景、関わったキーマン達に焦点を当てて、日本の近代における医学・薬学・公衆衛生等の黎明期を再確認する意味合いが主たる目的です。

11月27日北海道新聞朝刊に掲載!

これまでの私のブログの記事の中に以下のような記載があります~~~~~~~~~~~~~ 引用

私の永年の友人からのメール―――明治維新は、厳密な意味ではフランスやロシヤみたいに迫害された民衆が自ら闘って自由を勝ち得た”革命”ではありませんでした。あくまでも政治の面で捉えれば、単に江戸幕府衰退と共に雄藩が政権を握ったに過ぎません。

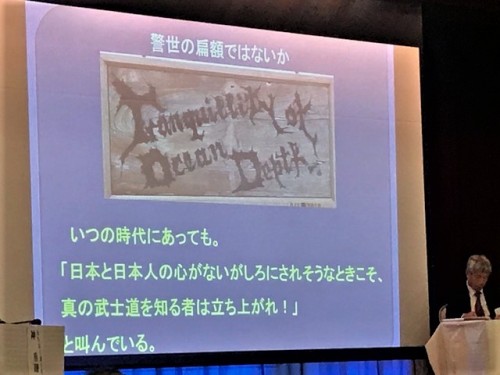

開拓期、そうした薩長土肥の藩閥政府が横行する初期、民衆に医療・公衆衛生を持ち込んだ松本良順や高松保郎の思想の源流、その彼らを中心とする「愛生舘事業」の実践は、ある意味では、すなわち必ずしも新時代の変革は「政治」の舞台だけではないという意味で、後年、藩閥に反発して立ち上がる自由民権運動よりも更に先んじた自由平等主義の実践者たちであったろうと思われるのです。老若男女が心身共に病むこの21世紀の日本が失った、取り戻さなけれなばならないエスプリが、愛生舘のルーツに秘められている気がしてなりません。それは蘭学が内包する”博愛”とか”弱者救済”精神に基づいた学問・技術・文化などが、質実的な面で明治時代の民衆を支えたと言えます。政治の暗闇に光を当てたのではないでしょうか。近代への道は決して政治力だけではなかったはずです。

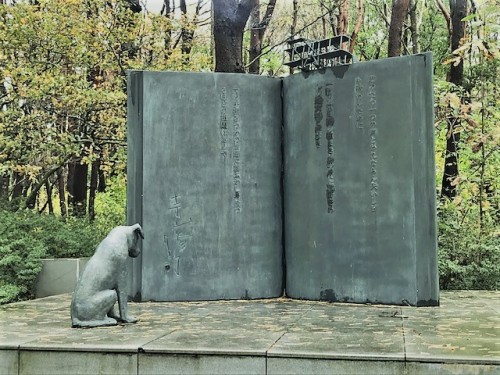

黒船来航に伴い幕府が設立した長崎伝習所、勝海舟や松本良順はじめ、幕末のインテリが学んだ”蘭学”に内包する哲学は、タオ財団のワグナー氏の言葉「それぞれ民族の違いの主張ではなく、いかなる共通点を探し求めるか」とする、作品「哲学の庭」に通ずるテーマと言えるでしょう。貴兄の言葉通り「いのち」とは平和そのもの、世界共通語であります故、「人類愛」を意味するキーワードでもあります。

(注)タオ財団http://wagnernandor.com/indexj.htm ――――メールおわり

衛生書「通俗民間療法」(左)、大鏡(右:高さ1.5m)

全国的な愛生舘事業の中で、特に北海道支部のミッションは、北海道開拓を担う屯田兵の後方支援、及び全国から入植してきた開拓移民の健康維持・向上でした。1891(明治24)年、東京神田の館主・高松保郎亡き後は、北海道支部長だった初代秋山康之進が自らの名前を掲げて自立し、「秋山愛生舘」となりました。愛生舘事業の理念は、自社販売していた「通俗民間治療法」の中に明確に示されています。「山間僻地までの医薬品供給、医師の診療を受けられない病人の救済、貧者・弱者への施薬、すなわち、利益追求ではなく、あくまでも民間の衛生・治療の便益を図る事を最優先にする」、それが事業の目的であると書かれています。この理念を継承し地場企業として、秋山愛生舘は北海道の地を基盤に、第二次世界大戦後1948(昭和23)年には株式会社として法人化し、私は1991(平成3年)6月に第五代目社長に就任し、1992(平成4)年には札幌証券取引所上場、1997(平成9)年に東京証券取引所市場第二部上場となりました。その後、(株)スズケンhttp://www.suzuken.co.jp/ と資本・業務提携を経て合併し、北海道は「愛生舘営業部」として、今も活動しています。

私は2002(平成14)年11月に(株)スズケン代表取締役副社長を退任しました。その後、故郷札幌に戻り、これまでの(株)秋山愛生舘の108年の活動を振り返り、持続する企業として3本の論文にまとめました。

「地域企業の持続的経営の分析」http://ci.nii.ac.jp/naid/110004813846以下、「地域企業の進化の分析」http://ci.nii.ac.jp/naid/110004813848/、「持続的経営論」http://ci.nii.ac.jp/naid/110006392571/と続きます。

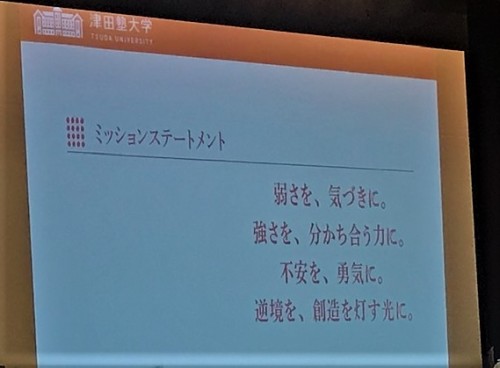

一方、(株)秋山愛生舘の100周年事業の一環として、それに先立つ1987(昭和62)年1月に「(財)秋山記念生命科学振興財団」を設立しました。http://www.akiyama-foundation.org/ 「地域社会への貢献」という理念の実現は、医薬品販売の事業から更に発展して、愛生舘事業の理念を根幹に、財団の助成・育成事業として継承・進化しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用おわり

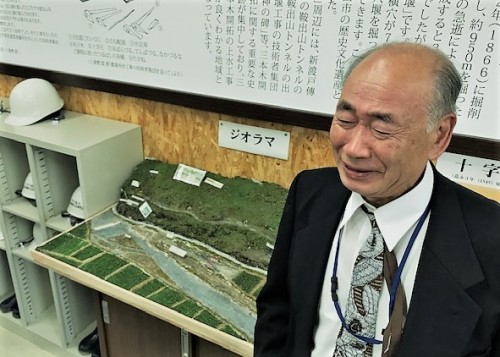

そして、今月、オープン後の初めての企画として、「連続講座~愛生館文庫の集い~」をスタートして、記念すべき第一回として新祐一さんをお招きしてのミニフォーラムでした。(株)秋山愛生舘の社内報『愛輪』の創刊号から最終号まで、全てを保管してこの愛生館文庫に寄託して頂き、さらにご自身の書き下ろしの会社人生の著書も。

スズケンの幹部たち

秋山財団1階の『愛生舘文庫』でご講演の後は、2階でさらにその続きのフォローアップ懇談会、参加の皆さんは懐かしい思い出話と当時の一生懸命だった自分自身を振り返り、何とも感動のひと時でした。これから、数か月毎に連続して講師を招いての開催を決めて、取り急ぎ次回は2月開催となりました。

これからが楽しみです!