例年は、9月、10月は何かと人が集まる行事が多い季節ですが、今年はさすがにコロナ禍の中、私たち秋山財団の贈呈式はじめ早々に中止になったものが多く、2月以降、季節感も乏しく何かとてもメリハリのない一年になりそうです。

そんな中、今年3月札幌で予定していた「第二回 SDGs AWARD 表彰式(https://www.sdgs.world/)」が、約6か月遅れはしたものの、実行委員会の皆さまの熱意とご尽力により9月末にインターネットを通じて開催されました。秋山財団も昨年の初回から今年も協賛していて、私は当日、東京の港区海岸3丁目の「amana(https://amana.jp/amana.html)芝浦オフィスPORT」に足を運びました。

* 昨年の様子ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=35440

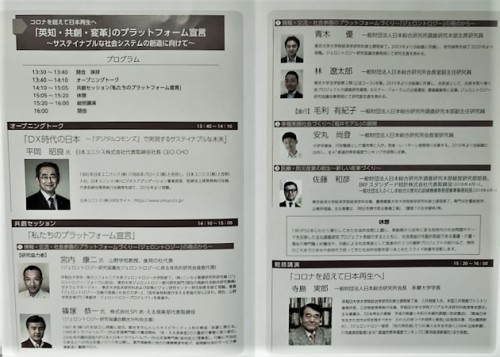

当日、東京会場には、選考委員の先生5名中4名、1名は地元からのリモート参加、協賛企業の大和証券さま、ANAさまのトップの方々も集まられていました、昨年とは様変わりの表彰式に、最初は少々戸惑いましたが、式が進むにつれて、アフター・コロナのあるべき授賞式の形として、その先駆性に感動した次第です。

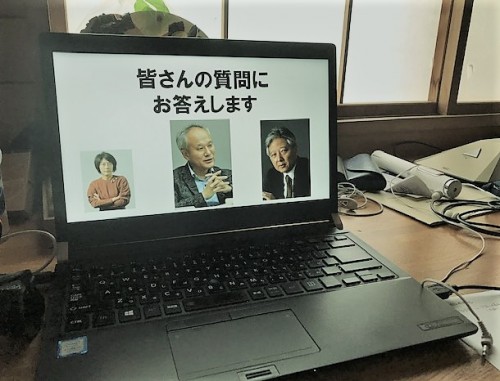

<審査員>

蟹江 憲史(かにえのりちか)慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

国谷 裕子(くにやひろこ)キャスター/FAO(国連食糧農業機関)親善大使

堅達 京子(げんだつきょうこ) NHK エンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー

菱川 勢一 (ひしかわせいいち)映像作家・写真家/武蔵野美術大学教授

福井 崇人(ふくいたかし)ソーシャルデザインディレクター/京都造形芸術大学客員教授

* 今年の選考結果はこちらーー> https://www.sdgs.world/2nd-award-winner

東京会場、スタジオです!

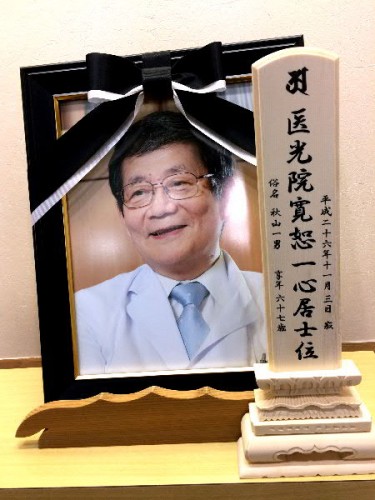

国谷裕子さんほか審査員の先生方

今回の受賞作品の中、私が注目した二つの作品、このような作品を選考した審査員の皆様の斬新さと勇気に敬意を表します。特に『札幌市長賞』は札幌市民として誇りに感じましたね、当日、札幌から札幌市環境局の佐竹輝洋(さたけあきひろ)さんもわざわざプレゼンターとしてご参加されていました、このSDGsへの力の入れ様を垣間見た気がします。

* 審査員特別賞 畠山瑛護『彼に、選択の自由を。』

* 札幌市長賞 惹句まりか『魚心あれば水心~出来ることから始めよう~』

私は式の最後の挨拶をと実行委員会から言われて、この時期に開催したことの素晴らしさほか、今後の授賞式のモデルとなるような方式に謝意を述べました。

撮影 SDGsクリエイティブアワード事務局

皆さんで記念撮影!

撮影 SDGsクリエイティブアワード事務局

昨年も感じましたが、この『SDGsクリエイティブアワード』は、審査員の方々の講評が実に内容が濃く、また協賛企業の代表の方のお話も自らのお言葉で感動するものばかりでした。今回は330作品の応募があり、中学校・高校生をはじめとして若い世代が多く、このコロナ禍の中でも昨年を大幅に上回って、年を経るごとにすそ野の広がりを感じます。また、今回の様な形での開催、特に東京会場で見たスタッフの方々の人数とご尽力には、作品の素晴らしさと同じ感動を覚えました。

恐らく来年は、開催案内に『開催時刻 日本時間 〇〇時〇〇分より』となって国際的にも広がっていくような予感がします、本当に感動の2時間半でした、皆さん、お疲れさま、そして、ありがとうございます!!!!