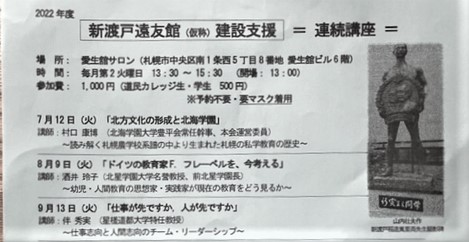

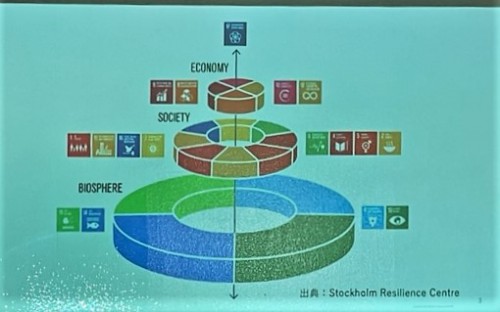

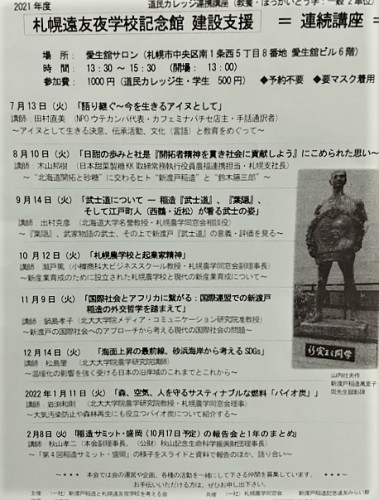

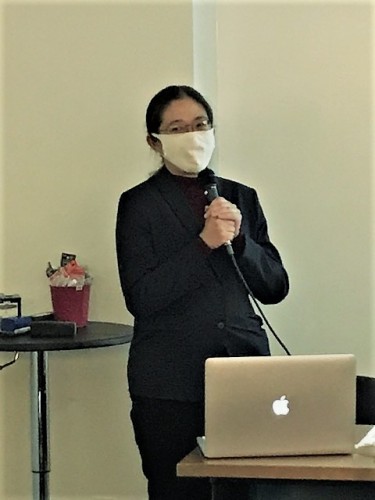

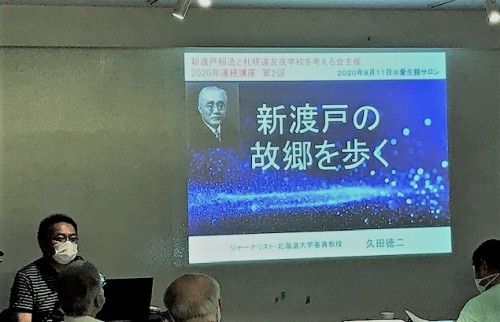

今年度最後の「新渡戸連続講座」、今回は北海道大学におけるSDGsの取り組みの歴史ほかでした、出村誠先生による題して『大学教育とADGs』です。大変ロジックのしっかりしたプレゼン、さすが理学部教授の印象でした。

* これまでの「新渡戸連続講座」関連記事ーー> 秋山孝二の部屋

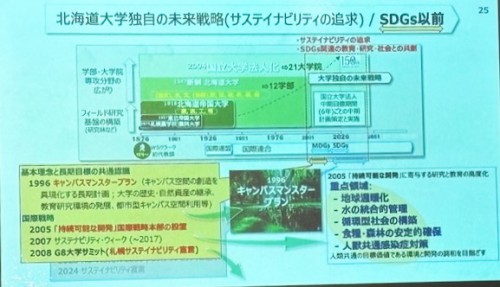

北海道大学では、SDG云々と言われる以前から積極的なこの分野への取り組みを行っていました。

一例としては2008年の「G8洞爺湖サミット」の時に、北海道大学が主導して『G8大学サミット 2008 札幌サステイナビリティ宣言』を採択しています。

* G8大学サミット、「札幌サステイナビリティ宣言」を採択 | カレントアウェアネス・ポータル

私もこの時、『G8サミット市民フォーラム北海道」の共同代表として活動し、提言ほか留寿都のメディアセンターにも行って記者会見を行いました。

* 秋山孝二の部屋 » Blog Archive » 今、7月のG8サミットをどう評価するか

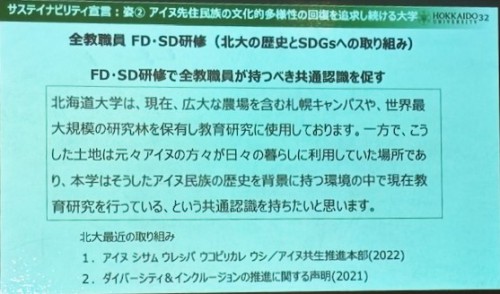

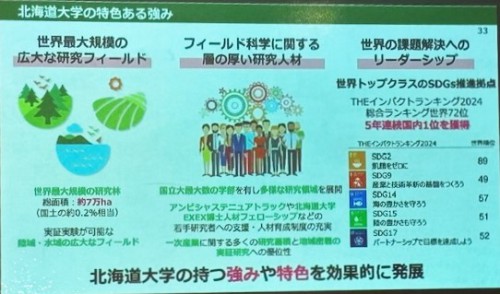

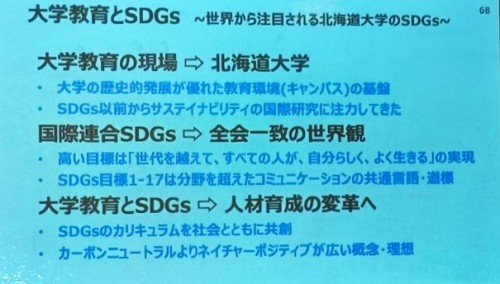

そして現在は基本計画に基づいての世界でも先進的な取り組みを続けている様子を語られました。

最後のまとめも北海道大学の取り組みから国際社会を見据えての人材育成の展望等、深いプレゼンで締めくくりました。

出村誠先生はプレゼン後の質疑応答においても真摯にお応えになって頂き、そのお人柄とこれまでのサステイナビリティ活動へのご尽力に大変感動した時間でした、ありがとうございました。