二つ前のこの欄に、「飯館村」のフォーラム<基調講演>「原発災害とリスクコミュニケーション」について書きました。これまでの原発リスクに対してのアプローチが、「説得」と「教育」の「リスコミ(リスク・コミュニケーション)」でなされていたこと、それがパターナリズムが横行して「スリコミ!」に転落していった経過等、この間の「原子力ムラ」の体質を見事に説明していました、と。鬼頭秀一(http://kitoh-lab.org/)先生の震災から半年の資料(http://kitoh-lab.org/assets/files/MedicalPhilosophyEthicsPPT.pdf)が興味深いとも。

2011年3・11以降、メディアからのメッセージで私自身、体にスッと入ってくるもの、いわゆる「腑に落ちる」類と、それに反して何となく「違和感」を持つもの、喉につかえるいずいもの(?)とを感じていましたが、今回、その理由が分かったような気がするのです。違和感と言えば、「フクシマ原発事故では一人も死んでないではないか」と言い放った評論家の言は、その最たるものでした。

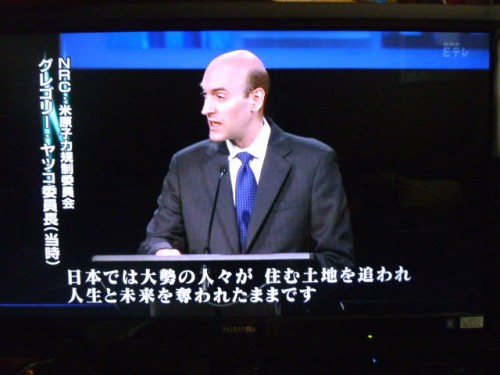

NHK・ETV特集「原発のリスクを問い直す:http://www.nhk.or.jp/etv21c/file/2013/0406.html」は、アメリカの原子力規制の元トップ、グレゴリー・ヤツコ委員長が福島県浪江町の原発被災者を訪問し、さらに政府事故調、国会事故調関係者と意見交換を追いかけての番組でした。

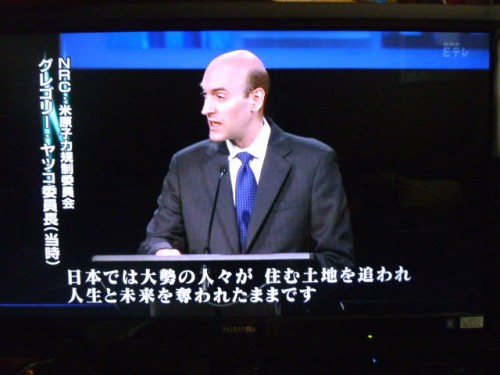

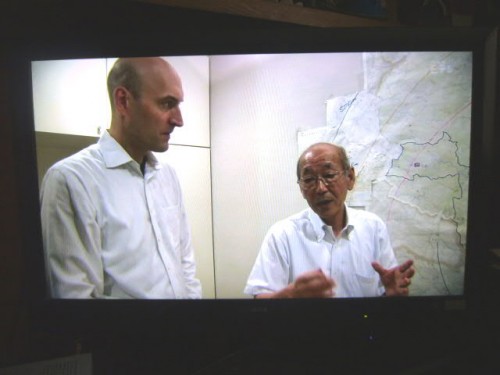

アメリカ原子力規制委員会・グレゴリー・ヤツコ前委員長(NRC)

<従来の原発リスク>

* これまでの「原発リスク」は、「死亡率」を基本としたもの。今回、「死亡だけが原発被害なのか」という大きな問題提起

* 15万人を越える避難している住民をどう受け止めるか、「今、健康被害が無い」だけで原発の安全性を語ってよいものか?

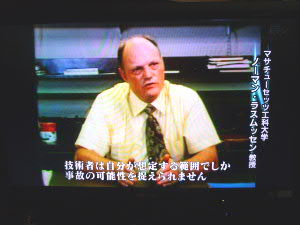

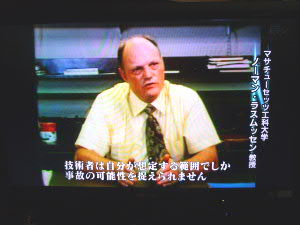

* ノーマン・ラスムッセン教授: 技術者は自分の想定する範囲でしか事故の可能性は捉えられない

* グレゴリー・ヤツコ委員長: 日本では大勢の人々が住む土地を追われ、人生と未来を奪われたまま

ノーマン・ラスムッセンMIT教授

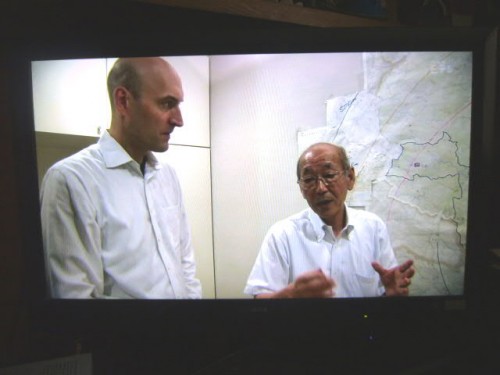

グレゴリー・ヤツコさんと浪江町前町長の馬場有さん

<ヤツコ氏が感じる被害者の視点>

* 事故後の重要なのは、被災者のことを直視し考えること、被災者の声を聞いてはじめてこの悲しみを理解できる

* 人々が故郷から引き離される事態は決して容認できないこと、電力供給と引き換えにこのような事態があってはならない

* 今までとは違う「原発の安全基準」が必要だと強く考えるようになった

* 大規模避難の危険はないと保証できる場合のみ原発の稼働を許可すべきである、それが最終目標であり正しい道だと、ここを訪れて本当に実感した

<国会事故調の報告を読んで:メンバーとの意見交換>

* 「人災」と言い切ったことに注目

* 誰が改革の担い手となるのか、非常に難しく継続的な人材育成が必要 (日米で共通)

* 原発の安全を考える上で大きな問題は、事故を「確率論」で考えてしまう事、「百万分の一の確率」というのは、百万年に一回しか起こらないという意味ではない、「20世紀のリスクの考え方:ラスムッセン理論」

* 規制機関は「起きる確率の低い」事故に目を向け難しい決断を下さなければならない

* 「信頼」を得るというのは地道な努力の積み重ねだが、失うのは一瞬

* 日本の原子力技術者は、スリーマイル事故後、ライバルがいなくなり、イノベーションもなく傲慢になっていった(田中三彦)

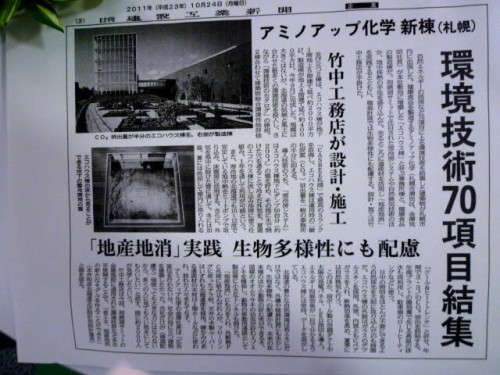

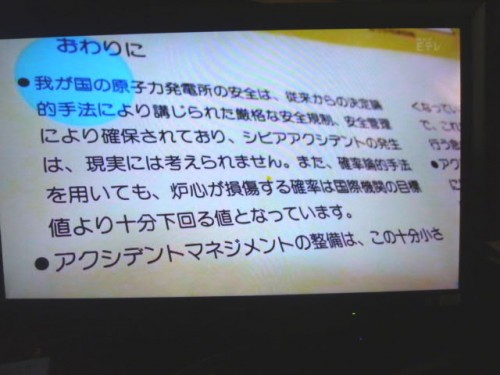

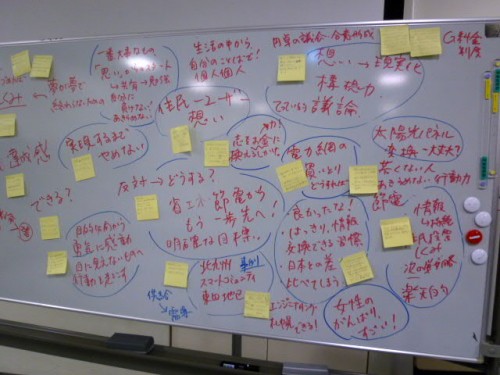

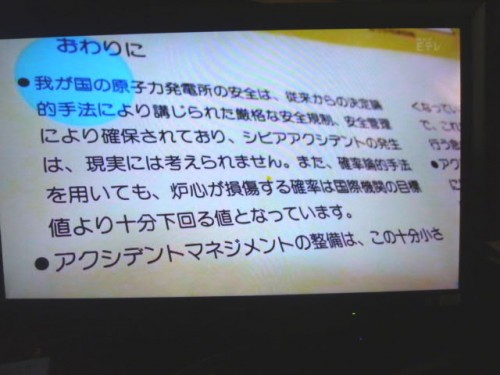

これまでの安全基準の記述(一部)

<浪江町住民アンケートより>

* なぜ原発が完全に収束していないのに10キロ圏内に戻そうとするのか、国の方針なのか町の方針なのか、疑問に思う

* 原発がある限り戻りません、完全に東電が更地になったら戻ります。その頃にはこの世にいません

* 一部の平たん部のみの除染では安心して子育てなど無理でしょう。また近くに現状の原発がある限り、安全な地域とは到底理解できません。国、東電、自治体、本当に信頼できません

* 国・県・町の判断で帰って大丈夫と言われても、安心して帰ることはできない。人命や健康被害を最優先し、金や特定の人々の利害やもくろみ等により誤った判断が下されることのないよう良識ある判断をして頂きたい

<今回の視察・面談を終えて>

* 本当の意味での住民との「新しい契約」が必要です、社会に重大な影響を与えるような事故を決して起こさない、大量の放射能物質の放出や、住民の大規模避難を許さない、という契約です

* 原発の安全の新しい考え方で、必ず実行すべきだと思います、「21世紀型の安全基準」

* 原発事業者や政府には責任があるのです、周囲の住民に甚大な被害を与えてはならない「責任」が生まれるのです

* 福島の事故は、住民との契約が欠かせないということを明らかにしました

以前から注目していたグレゴリー・ヤツコ氏の数々のコメントは、責任ある立場にいた方の示唆に富むものでした。フクシマの教訓を今後に活かしていく中心に、日本のポジショニングがあると確信しているのですが・・・・。日本人だけではこれまでのしがらみが強すぎて変革が難しいのであれば、世界の英知を集めて「原発のリスク」を問い直す「場」の創設に邁進すべきだと思いますね、日本の果たすべき役割は大きいです。