札幌学院大学(http://www.sgu.ac.jp/)で今年度後期に一コマ、「経営組織論」を講義してきましたが、あと一回で15回の最終を迎えます。

「客員教授」の立場を頂き、これまでも学生を前にお話をして参りました。今年の登録166名の学生たちは、就職戦線の厳しさも相俟ってか、初回から集中力を持続してなかなかの反応でした。これまでの講義についてはこの欄でも記載しています。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1155

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2439

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=4052

私は、5年前の札幌学院大学の記念論文集に、「組織と経営者の責任:093sgue8a898e5bfb5e8ab96e69687efbc88final」を寄稿しました。その終りの部分に、次のように若い世代への期待を込めて書いたのを思い出しました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~論文からの引用

6 若い経営者への期待

企業・組織にとって継続的な人材の新規採用は大変重要である。と同時に、社会にとって、若い世代の経営者は宝物に違いない。新しい価値の導入は新しい担い手によって成し遂げられ、経営におけるイノベーションの原動力を、これらの人材に求めるのである。

新しい人材は、人的資源の補充という数の意味以上に、当該集団の「価値の革新・移転」を早期に促す意味が本来的に大きい。しかしながら、日本の伝統的経営だった「終身雇用」はごく限られた人材にだけの適用となり、昨今の見識のない経営者は、グローバル競争の中で本来の価値をかなぐり捨てて、当面の利益追求に終始し、貴重な財産を放棄して、人的資源を単なる人件費の削減の手法に落としめてしまった。

日本のレベルの高い労働者に依拠して創り上げてきたこれまでの実績を、何と心得ているのだろうか。再度原点に戻って、経営者は、イノベーションの最も有効な手段として、時代のセンス、将来を読み取る新鮮な感性を期待して、定期的新規採用を行い、同時に自らのポストの明け渡しを含めて、若い世代の台頭、世代交代を積極的に促すべきである。激動の今、過去の経験・実績が必ずしも役に立たない時代は、冷静に考えるとまさに絶好の機会に違いない。

7 結びにかえて

第二次世界大戦終了後、日本は直後の混乱を乗り越えて、30年を越える高度成長期を謳歌した。その後バブル経済が崩壊し、暫く調整期が続き、ようやく新しい方向性の兆しが見えてきた時、今度は国際金融恐慌の嵐で、今大きな試練に立っている。

確かに100年に一度の事態なのかもしれないが、私は本来の経済構造への回帰の過程と受け止めたい。この数年間、世界経済の異常な伸長を警告していた識者は何人も居たし、身近で尊敬する経営者も繰り返し指摘していた。

経営者の最も重要でかつ究極の役割は人材の育成である。長期的視点に立った教育プログラムは、理念に裏打ちされていなければならず、職域階層毎、世代毎との縦軸横軸で、同時に次世代の経営者の育成プログラムも構築する事が大切である。高度成長期には次々と育ってきた人材が、競争力に富んだ技術を継承してきた。座学としての教育プログラムばかりではなく、日本の労働力としてのレベルの高さに自信を持って、現場に思い切って権限を委譲し、機会を与えて育成していく事(OJT)が今必要なのではないのか。一般的に言って、これまでの日本企業の競争力は、経営者の優秀性というより、この現場の優れた人材に依るところが大きかったはずである。

更に自らへの戒めとして、私はこのような時代に、持ち続けている問題意識がある。それは日本の組織におけるリーダーの「責任の取り方」、「責任の取らせ方」だ。戦争責任、不祥事の責任、みな明確ではなく、当事者は言い逃れに終始し、責任を論じる「装置」が不明確、或いは不在で、そしてそれを裁く司法も明解ではない。ほとぼりがさめると何食わぬ顔でまた表舞台に登場する一方で、本来は責任を負うべき立場にない者が、その身代わりの如く責任を取らされている事例もあるのではないか。誰に責任があり、誰が一体責任を取るべきか、この曖昧さを容認してしまう日本社会を私は危惧する。次世代の育成の為にも、現役世代が理屈の通る見本を示してこそ、明るい未来を描く事ができるのだと思う。

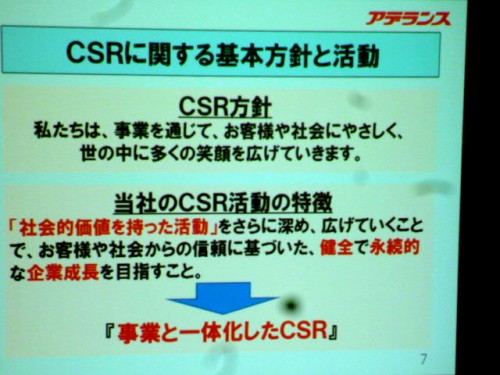

折りしもアメリカでは現在、公的資金注入を受けた大手保険会社が、その後、多額の役員賞与を支払っている事案が議会で問題視されている。このような現実を目の当たりにすると、「アメリカ型」経営・倫理に対する違和感を強く持つ。私は、社会の価値観、企業経営の価値観等を通して、この数十年に粗末にしてきた「日本型経営モデル」の再評価を、企業のCSR、そして新しい起業の中で見出したいし、実労働人口が減少していく中で、若年層の価値増大への道も切り拓きたいと思っている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

大学内の掲示板に、活躍する卒業生・学生が紹介されていました、ソチオリンピックでの活躍を期待したいですね!

カーリング、アイスホッケー、リュージュでの活躍を!