今朝(9月6日)の新聞記事で、(公社)経済同友会・終身幹事の品川正治さんが8月29日にお亡くなりになったことを知りました(http://www.asahi.com/obituaries/update/0905/TKY201309050414.html)。

<ご略歴> 1984年に日本火災海上保険の社長に就任。(社)経済同友会の副代表幹事や専務理事を歴任し、速水優、牛尾治朗両代表幹事を支え、退任後も終身幹事として財界活動を続けました。戦時中、中国に出征した経験を踏まえて憲法改正に反対し、9条を守る大切さを訴え続けました。

私がこのブログを2008年10月に始めて以来、何回か品川さんの言葉を掲載して参りました、私の尊敬する経営者です。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=70

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1351

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1813

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=12331

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=12630

~~~~~~~~以前の掲載からの一部コピー

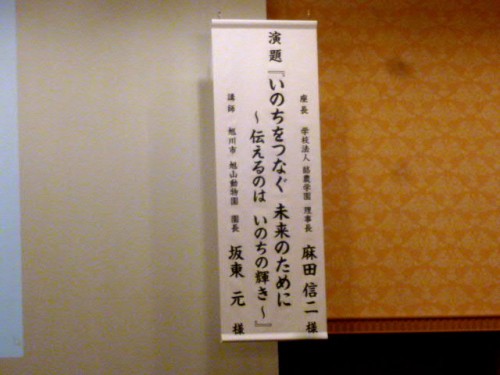

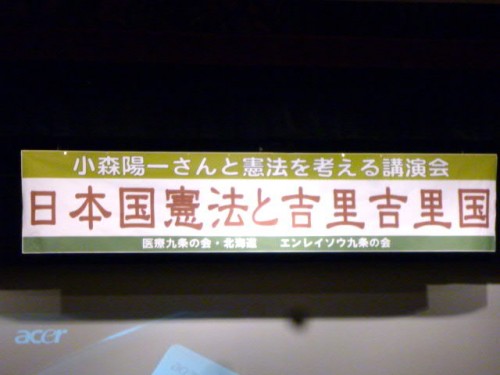

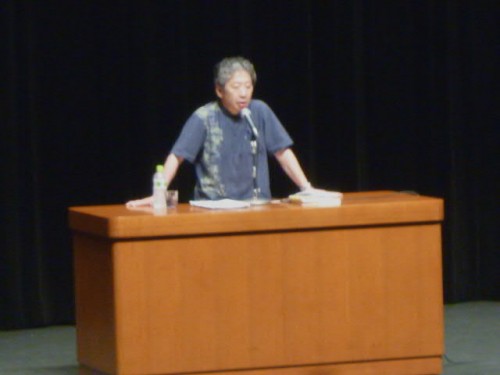

一方札幌では、財団法人国際開発センターhttp://www.idcj.or.jp/top/aboutus_f.htm 会長、経済同友会終身幹事の品川正治さんの講演会が開催され、こちらも大変熱心な聴衆でいっぱいでした。ご自分の中国最前線での戦闘体験から、戦後を生きる人間として、「二度と戦争を起こさない国にすること」を信念とされて活動されています。

昨年のリーマン・ブラザーズの破綻、年末・年始の日比谷公園の派遣村についての前向きなご意見も印象的でした。最後に、「日本型資本主義の模索」について、困難な道ではあるけれど、暫くの間どう耐えていくかを真剣に考えれば、必ず確立できるはずとの信念も語られました。

私達へのメッセージは、「自分が主権者であること」を自覚して、選挙の一票の重みの再認識。そして今、「アメリカと日本は違う」ということにより、世界史を変える好機であり、それを決められるのは「主権者としての権利行使」以外あり得ないこと、子供・孫の世代の為にも、と力強くお話を結ばれました。

背筋の伸びた姿勢で2時間淡々とお話になるその姿に、品川さんのこれまでの生き方を見る思いでした。そして何よりも、経済界には殊のほか同じ志を持つ経営者が多い事も知り、経営者の立場から、国際社会における日本の主張の方向性を見つけた気がしました。奥様も札幌市立高女(現在の札幌東高)ご卒業とのことで、札幌との少なからずのご縁も感じた次第です。

~~~~~~~~~ コピー おわり

最後に、追悼の意として私のブログ(2008.11.10)をここに掲載して、品川正治さんのご冥福を心からお祈り申し上げます(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=70)。

~~~~~~~~~~~

「平和」に対して、経営者はもっと積極的に活動をすべきなのではないか

「 ・・・・私は財界に身を置いている人間です。しかし、財界で仕事をする場合に、平和憲法をもっている日本の経済はどうあるべきかが、ずうっと私の基本問題だったわけです。何を無視しても成長を追う、それはやってはいけないことです。「経済は人間に従属するものだ。そうあらねばならないんだ」。そういう考えでずうっと続けてきたわけです。

・・・国家が起こした戦争、そのなかで国民がどう生きていくべきかをわれわれはずうっとたずねていたのですが、「戦争を起こすのも人間、しかしそれを許さないで、止めることができるのも人間ではないか。天災ではない。なぜそれに気がつかなかったのか」。 それが、私が戦争で得た基本的な姿勢です。

これはその後、政治や経済、外交、そういうものを見る目に関しても私の基本的な座標軸になっております。「市場が決める」「市場にまかせれば大丈夫だ」とか、私は経済においてもそういう考え方はとれません。人間がやる経済ではないか。誰が誰のためにしているのかを見分けられないで、いったいそれで経済人なのか。それが私の経済を見る目でもあるわけです。・・・・」

以前、私(秋山)が上場会社の経営者であった時に、率直に言って「平和」とか、「戦争反対」とかについて、かなり政治的色彩と直結しているという思い込みから、言葉を濁していました。市民運動の方々からは、企業経営者は「利益追求しか考えていない」と言われ、それにも違和感を感じていて、大変微妙な立ち位置を実感し、公の場ではある意味で私にとっては「触れない話題」の一つだったのです。

今、私はふるさとに再度軸足を据えて考えていますと、平和であるが故に出来ること、平和でなければ育ちえない命の存在を認識致します。平和な社会、すなわち命の健康・地球の健康な状態だと思います。経済を支える企業経営者は、社会への貢献と同時に、平和な状態の創造、それが「持続可能な企業」としての、最低限の仕事のような気がしています。

~~~~~~~~~~~

講演後の懇親会で