R.Kevin Stewart の葬儀は終了したようです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~以下、メールの引用

ケビンさんの葬儀及び埋葬は、季節外れに暖かく良いお天気の日に、悲しいながらも大勢の弔問客に見守られながら厳かに行われました。日本関係者は、現在MPアグロの輸入業務を行っている三洋貿易のNY社長及び業務担当の方が来られました。

私と夫が最期に会わせていただいたのは、彼が亡くなる前の週末でしたが、彼はお寿司が大好物だったので、カリフォルニアロールを持って行きました。マリアさんが「お寿司食べる?」と聞くとうなずき、少しずつ食べさせようとする彼女に自分に握らせてと言うように右手を上げて、6ピースをほぼ間食し、居合わせたご家族、マリアさんのご両親と弟さんのご家族を驚かせました。お通夜の際に、マリアさんからあれが最期の食事だったとお聞きし、二人で涙しました。

秋山様及びその他の方から送られたお花とメッセージは確かにお供えされていました。埋葬の後、ご自宅でランチをとりながら生前のスライドショーを見たりする故人を偲ぶ集まりがあり、大きなご自宅ですが入りきれないほどの人で埋まっておりました。たくさんの方々に惜しまれ、たくさんの涙とともに送られながら永眠されました。

以上、ご報告まで。

エルドス喜代美 Date: Thu, 13 Oct 2011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用おわり

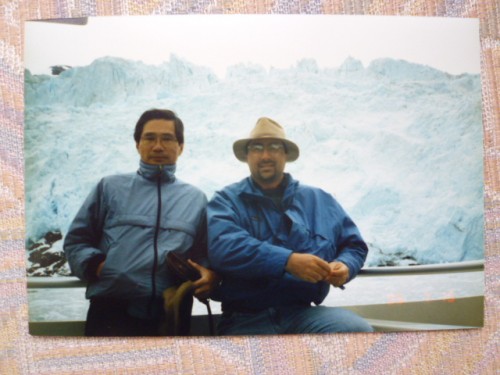

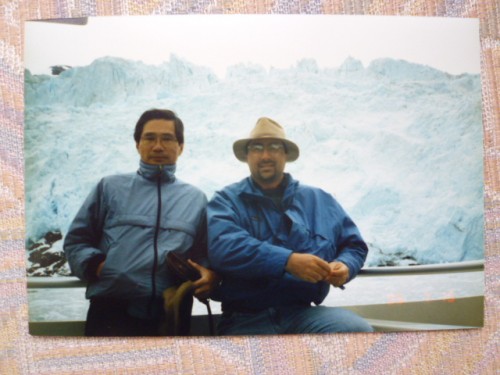

アラスカの海で、氷河を背景にkevinとともに:1995年7月

それにしても未だに彼の死は信じられません。彼との最初の出会いは、20年以上前、日本の「JETプログラム:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/hito/sei/jet/index.html」で北海道庁で2年間の勤務を終えて、当時の秋山愛生舘の5階に帰国の挨拶に来た時でした。「オレゴンに戻るけれど、もし何かアメリカでの仕事があれば遠慮なく連絡をして欲しい」旨の話だったと思います。翌年オレゴン・ポートランド市を訪問した時、日本食レストラン「禅」で昼食をしながら、再会を喜び、楽しく話をしたのを覚えています。

そして、翌年でしたか、オレゴンとは全く逆の東海岸ボストンに現地法人を設立するに当たって、最初のつまずきがいろいろあり窮地に陥っていて、私はボストンのホテルからオレゴン・セーラムに居るkevinに電話をしました、「kevin、急で申し訳ないけれど、今すぐにボストンに来てくれないか」と。

翌日の夕方、ボストンのホテルフロントで彼の後姿を見つけた時、恥ずかしながら涙が止まりませんでした、すぐに駆けつけてくれた彼の「気持」に感激して。秋山愛生舘の海外展開の礎であり、特にAHIC(Autumn Hills International Corporation )設立に当たっては、Kevinはまさに最大の恩人でした。その後私の後任として社長に就任し、スズケンと合併後に、自分で全ての株を買い取り、以来一貫してヘルスケアビジネスの世界で頑張ってきたKevin。自宅地下を「ホームオフィス」としたとの連絡を受けて訪問したことがありました。行ってびっくり、ボストンマラソンのスタート地点、大変大きな家で、地下と言っても立派な広いオフィスでした。私はこの恩人を今までも、これからも生涯忘れることはありません。

仕事は勿論、アメリカでゴルフを何回も一緒にしたこと、フェンウェイパークでレッドソックスを何回も見に行って、始まる前に必ず球場外のイタリアンホットドッグを食べたこと、ビジネスでもとにかく彼の堂々たる対応に勇気づけられることが何回もありました。結婚式にも招待して貰いました、私はカラオケテープ持参で、「乾杯」を唄いました、忘れられませんね。

日本人のビジネスパートナーとフロリダでゴルフもしました。ワニが居たり、カメが居たりで大騒ぎでした。アラスカにも一緒に行きました、彼が全行程バンを運転して、叔母さんが経営するキーナイ川の立派な釣り宿に泊めてもらい、キングサーモン他、エキサイティングな釣りの想い出は一生忘れられません。

チャレンジツアー、フォーサイトツアー、その他の研修旅行でお世話になった数多くの人たちが、Kevinに感謝しています。海外旅行をするたびに感じます、私にとってAHIC設立時・採用面接、その後の社長としての体験は、今も貴重な財産となっていることを。飛びきり優秀だったキャレン・ローゼンバーガーが逝き、今回Kevinも亡くなり、設立当時のメンバーが若くしてこの世を去り、何とも寂しい限りです。

どうか、残されたMariaさんと3人のお子様たち、お力を落とすことなく、これからも元気に生きて頂きたいと願いつつ、遠い札幌の地からご冥福を心からお祈り申し上げます。