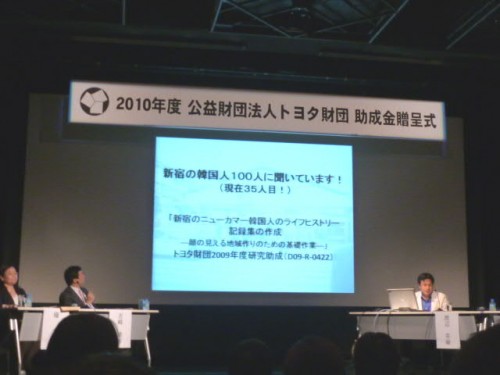

日本での民間財団活動をこの間リードしてきた「 トヨタ財団(http://www.toyotafound.or.jp/)」、先日、「アジア隣人プログラム・研究助成プログラム助成金・贈呈式」、それに先立つ「ミニシンポ:http://www.toyotafound.or.jp/00topics/topics01/2010-1015-1023-4.html」が開催されました。

報告者の3名の方々は、地道なこれまでの活動を淡々と、極めて具体的に報告されました。それぞれの内容は大変濃かったし、こういった活動を選考するトヨタ財団の選考眼、見識にも学ぶところが多いですね。お金を出す側・受け取る側の関係で終わるのではなく、いつも語られる「パートナーとして共に歩む」の姿勢がしっかり貫かれている、その辺りがメッセージとして的確に伝わってくるような気がします。

* 渡辺幸倫:相模女子大学学芸学部講師(http://www.sagami-wu.ac.jp/yukinori-watanabe.html)

* 綾部真雄:首都大学東京人文学研究科准教授(http://sites.google.com/site/wwwshajin/Home/staff/stuff_ayabe)

* 坂東あけみ:ベトナムの子ども達を支援する会事務局長(http://www.normanet.ne.jp/~jannet/kaiin_hashin/houkoku090918_ml74_01.html)

以下、印象に残った言葉を幾つか~~~~~~

(渡辺) 個別面接によるライフヒストリーは、類型化してモデルを創ろうとするのではなく、100人の多様性を大切にしたい。“人はそれぞれの人生の主人公”だから

(綾部) “明るい未来を見せる”、それは「文化」の力。少数民族の「エスニック・セキュリティ」は、国家のセキュリティからはみ出す。 「文化」は、危機に対処するための技術

(坂東) 親の子どもに対する愛情は世界共通、立ちあがりの時は社会がどうサポートするのか、が重要

トヨタ財団は、「公益財団法人」としてあらたなスタートを切り、「よりよい未来を構築するために」と、新しいきずなを求めて更なる挑戦を始めました(http://202.218.52.67/00topics/topics01/2010-0913-1019-4.html)。これまで多くの研修・フォーラムで、トヨタ財団幹部、プログラムコーディネーターの方々とお会いしてきましたが、いつも芯の通った哲学をお持ちで、新しい「気づき」を得ていた私です。来年創立25周年を迎える秋山財団(http://www.akiyama-foundation.org/)としては、これからも学んでいきたいその明確な理念と高い理想ですね。