先日、定例の異業種交流勉強会があり、食―農関係の方々と「原発被災地の今後の農業」にいての意見交換ができました。(株)横市フロマージュ舎(http://www.milkland-hokkaido.com/koubou/35-yokoichi/index.html)・横市英夫社長、(株)リープス・鈴木善人社長(http://www.leaps.jp/)、http://www.leaps.jp/?p=2784、千野米穀店・徳永善也社長(http://ja-jp.facebook.com/ChinoGrain)は、それぞれご自分のフィールドから、福島県の今後の農業について率直なお話でした。

ひと言でいうと、放射能による土壌汚染の実態、汚染の作物への影響等、あまりにも未知のことが多すぎて、検証するデータに乏しく研究も不十分、従って今後の対策についても、「本当のことを公に語るのは難しい状況」でしょうか、かなりの人たちがそう思っていても、口に出した途端に世間から嵐のようなバッシングに会うことは明らか、とか。客観的な展望とこれまで地元で農業一筋でやって来られた方とのギャップは、どうしようもなく大きいです。

議論の一例として、「土壌汚染」というけれど、土壌の汚染度イコール農作物の汚染度ではないはずですよね、その土壌から農作物が取り込む放射性物質の「吸収量」というのはどの程度なのかは、私にとって疑問でした。以下、それへの返答です。湧き出る疑問は尽きません。

鈴木社長のHPより~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

農産物には、それぞれ放射性物質を土壌から吸収して作物体内に取り込む量がある。これを「移行係数」という(ホウレンソウなら 0.00054、キャベツなら 0.00092、サツマイモなら 0.033 というように。(セシウム137)。移行係数は一般的に低い。ということは、検出された作物が収穫された土壌には、高い放射性物質が存在するということでもある。

そこでとれた農産物の安全性が担保されていても、そこで農作業する人の安全性は担保されているのだろうか?先祖代々、受け継がれたきた豊穣の土地を理不尽に汚され、そこで本当に農業を続けていくことができるのだろうか?農地の放射性物質の検査、公開はどの程度進んでいるのだろうか?

屋外に放置された稲わらからは数万ベクレルの放射性物質が検出されている。周辺の土壌にもおそらくは同じぐらいの放射性物質が降下しているだろう。もし、農地から放射性物質が検出されれば、その農地で生産される農産物の価値は暴落するだろう。長い年月をかけて築き上げた産地やブランドのの価値は一瞬にして地に落ちる。市場で値段がつかず、生産コストが販売コストを上回っても農業という産業は成立するのだろうか?

政府や東電はきっと「補償する」という言うだろう。でも、いつまで補償するのだろう。放射性物質はそこにずっと残る。たとえ除染したとしても産地の信用を回復するには長い時間がかかるだろう。政府が市場で値段もつかない農産物を買い上げるにしても、その財源は?そして買い取った農産物はどこへいくのだろうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

一方、先月、福島県内経済界で活躍するメディア関係の社長ともお会いする機会があり、地元経済人の大変現実的で、前向きな復興プランを伺いました。彼がおっしゃるには、「今は、県民も企業も、ただただ補償についてが最大の関心事になっていて、復興プランの自主的策定に意識が及んでいないのが残念だ。それどころか、先駆的に取り組むことが、逆に補償対象から外れると思いこんでいて、全く受け身な状態が一層情けない」と。

しかしながら、経済界の有力な経営者たちは、今、覚悟を決めて、放射能で汚染された福島の土は、今後何十年掛っても福島県の中で、放射能汚染のモニュメントとして向き合っていくと。ヒロシマ・ナガサキの被爆の犠牲のもとに「内部被曝の研究」が蓄積・進化したように、放射能汚染の犠牲と向き合って、フクシマから土地の浄化技術・代替エネルギー技術の発信をしていく姿勢が希望となると、そう確信しているようです。それが自立した福島県人の矜持なのでしょう。国頼みではなく、自力で展望は拓く心意気です。

海外メディアもいろいろですが、こんな記事もあります、「福島原発事故による死者は今後100万人以上、と英紙インディペンデント電子版29日(現地時間)報道」、と韓国メディアが伝えました。根拠の薄い記事も記事ですが、それをまた記事にするスタンスも底が浅いですね(http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0901&f=national_0901_034.shtml)。外国のメディアも玉石混交です、しっかり見極めなければなりません。

もう一つ、私へのメーリングの中、地元福島で取材する農業系記者の方から、7月に日本各地で講演や記者会見を行ったECRR(欧州放射線リスク委員会)議長のクリス・バズビー氏の論文の邦訳です。前述の英紙インディペンデントが言う100万人というのは、この論文の5倍の数字です。講演の動画はこちらです(http://iwakamiyasumi.com/archives/11569)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~以下 引用

『福島の破局的事故の健康影響 欧州放射線リスク委員会(ERCC)のリスクモデルに基づいた解析第一報 』

以下、この論文の「結論と勧告」を抜粋します。

ECRRリスクモデルにより福島事故の100キロ圏の住民300万人に対する健康影響を検討した。100キロ圏内に1年居住を続けることにより、今後10年間で10万人、50年間でおよそ20万人がガンを超過発病すると予測された。直ちに避難を行うことでこの数字は大きく減少するだろう。100キロ圏と200キロ圏の間に居住する700万人から、今後10年間で10万人、50年間で22万人が超過発ガンすると予測された。これらの予測値は、ECRRリスクモデルおよびチェルノブイリ事故後のスウェーデンでの発ガンリスクに関する疫学調査に基づいて算定されたものである。

余談ですが、いまドイツのテレビ局が福島の農家を取材した映像がネットを飛び交っています。福島で有機農業で頑張っている人たちが、この映像のおかげで断りが増えていると嘆いています。30日に三里塚百姓を軸に北総台地の有機農業の百姓衆が数十人集まり、東電成田支社に出向いて交渉し、ぼくも参加しました。

千葉でも有機農業の産直は3割から4割売り上げが落ちています。三里塚有機農業は国家権力との激しい闘いの中で生まれ、もう40年近い歴史があります。ある古い有機農業の生産者が、会員の消費者(もう10年以上)から「表土を30センチは剥げばいい。剥いでいるのか」と詰問されたと言っていました。30センチの表土作ってきた代々農民の汗と苦労への思いはどこにもないようです。三里塚には、新規就農の若い世代も多くいます。夫婦で頑張っているある人は、消費者からまるで自分たちに責任があるように言われる、と嘆いていました。

ぼくはいま仲間と福島の高齢農村女性グループと組んで、崩壊した小さな生産・直売・加工を取り戻す取り組みをやっています。こう書くと必ず、都会の運動家から「そんなことをして避難しなければならない人をモルモットにするのか、政府の手先か」という声が来るのは承知しています。しかし、福島で暮らし、耕し続けようとしている人に寄り添わない運動はぼくにはあり得ない。

このドイツの映像では「これでは食べのものではない、まるで放射性廃棄物だ」という字幕が入っていました。ぼくは百姓ではないですが、自分で作ったものをこう言われた百姓の気持ちはどうなんでしょう。

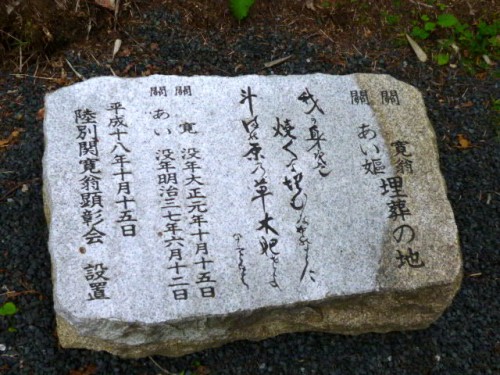

生きかわり死にかわりして打つ田かな:http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/kijyo/kijo1.htm

ぼくの好きな村上鬼城の句です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~K.O. 引用 おわり

日本人同士での不信感、自分本位な都会の消費者の意識、あの福島の原発は誰のための電気を作っていたのでしょうか、今を生きる日本人が試されている、そんな気がします。リスクを定量化して継続的に公開していく努力等、原発事故被災地の農地で、今後、農業をするべきかどうか、どうすることが本当に現地の方々の将来を拓くことになるのか、メディアも含めて、そろそろ真剣に議論する時期ではないでしょうか。

エネルギー分野では、こんな新しい取り組み、「みんなのエネルギー・環境会議:http://www.meec.jp/」がスタートしています。ただ、ワイワイの「大騒ぎ」ではなく、これだけの犠牲に報いる将来につながる「プラン」を提起したいものです。