「札幌演劇シーズン 2014 冬(http://s-e-season.com/)」もいよいよ終盤を迎えています。これまでにいろいろこの欄に書き留めてきました。

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%BC%94%E5%8A%87%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3

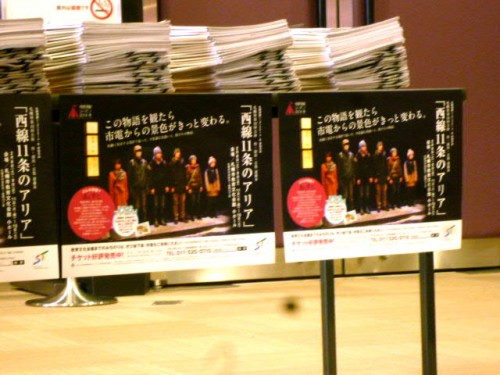

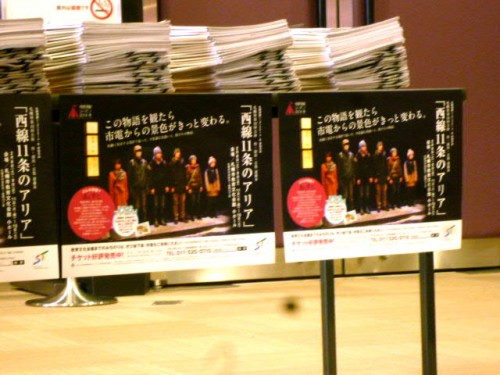

「西線11条のアリア(http://s-e-season.com/program/nishisen/index.html)」

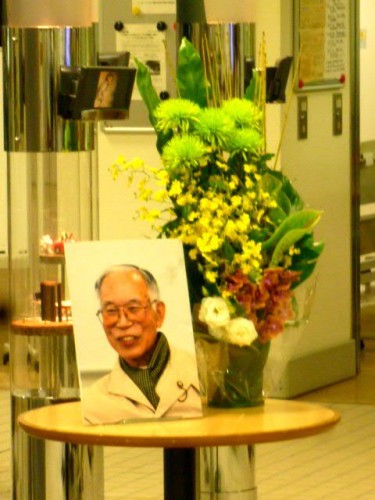

会場受付で

■キャスト

木村洋次 佐藤健一 弦巻啓太 宮田圭子 林千賀子 山本菜穂 高子未来

川崎勇人(劇団東京乾電池) 彦素由幸(札幌ハムプロジェクト)

上田文雄(札幌市長) ※上田市長のご出演は2月15日(土)14:00開演の回となりました。

■スタッフ

照明プラン:熊倉英記(株式会社ステージアンサンブル)

照明オペレーター:矢口友理(株式会社ステージアンサンブル)

音響プラン:百瀬俊介(shusa) 舞台スタッフ:札幌座員

宣伝写真:高橋克己

制作:笠島麻衣、横山勝俊

ディレクター:斎藤 歩

プロデューサー:平田修二

開場前にはすでに長い列ができて、特に子供連れのご家族、中・高校生ほか、若いお客さんがこれまでの演劇公演に比べて多かったような気がします、嬉しいことですね。

教育文化会館小ホール、開場前からのお客さんの列

この公演、札幌ではこれまでシアターZooでしたが、今回は教育文化会館小ホール(http://www.kyobun.org/)です。当日配布のパンフに私も寄稿しています。

~~~~~~~~~~~ 配布パンフより

札幌で生まれ、18歳まで中央区南1西5で育った私にとって、「市電」は札幌の原風景です。4歳から高校卒業までの毎日、通学は定期券で、特に、「西線:ニッセン」の響きは、藻岩山麓の四季の景色とともに、いつでも心地よさを醸し出します。

2011年3月、札幌座(前TPS)が初めて「レパートリーシアター」と銘打って、1ヶ月のロングラン公演を行いました。「アンダンテ・カンタービレ」、「西線11条のアリア」、「秋のソナチネ」のオリジナル三作品上演。途中、11日に大震災があり、継続を危ぶまれましたが、「今回の三作品は、いずれも生きることの意味、死とどう向き合うかを描いたものであり、今、多くの方に観ていただきたい」との見識と勇気ある判断で、予定通り公演を続け大盛況でした。

日本全国では、演劇公演はじめ、殆どのイベントがキャンセルになり、札幌でも同様の傾向が見られました。そんな中この企画により、こういった状況であるがゆえに、芸術・文化の価値を再発見した気がします。足を運んだ動機として、「毎日、悲惨な光景のテレビ映像で気が滅入ってしまったので・・・」とおっしゃる方も多かったのです。

もう一つ、シアターZOOがこの年に10周年を迎えました。ロングラン千秋楽お祝いとともに、10周年のお祝いの会も同時に開催されました。札幌にこのような場としての「劇場」がうまれ、演劇人が演劇の仕事に専念できるように、まずはロングラン公演を形にしてみましょうと。そして、「演劇シーズン冬・夏」へと発展し、11月の登竜門としての「札幌劇場祭TGR」を含めて、これまで多くの方々のご尽力で、札幌・北海道に演劇の種がまかれ、芽が出て、今、「産業」としての基盤が創られつつある手応えを感じています。

生命、安全、衣食住の確保、さらにもうひとつ私たちが望むものは、芸術文化に触れる時間です、生きる意味を問い、時空を超えて限りある時間を共有する、私たちの大切な営みです。

札幌座として新しい体制でスタートし、次々とチャレンジが続きます。昨年11月の札幌劇場祭(TGR)参加作品「ロッスム万能ロボット会社」は、すがの公が原作をベースに新ジャンルに挑み、多くの客演を迎えて、それぞれの役者がこの舞台で可能性と新たなイメージに体当たり、私はTGRでもトップレベルの公演だったと信じています。

オレゴン・シェークスピア・フェスティバル(OSF)を越える「創造都市・さっぽろ」の中核として、今、演劇の存在感が着実に増している、そんな実感です。

~~~~~~~~~~~~~ コピー おわり

今回の公演はこれまでより広い舞台、目線もいつもよりも下からの観劇となりました。猛吹雪の迫力は今回が一番、雪の量も随分増したのでしょうね、ご飯の炊ける香りは広い分だけ拡散したかなと、少々残念ではありました。「死」に向き合う重たいテーマですが、これまでの公演の中で最も突き抜けた明るさというか、後味の良さを感じました、何が違うのでしょうか、後日ゆっくり聞いてみたいなと思います。

演劇シーズンは札幌市内で演劇のすそ野を広げる目的が第一、子供連れ、小・中・高校生の若いお客さまが多いのは本当に嬉しいし、きっと喜んで帰られたと思っています。

今回、サイト「ゲキカン(http://s-e-season.com/gekikan/nishisen.html)」の劇評は実に新鮮で面白いです、多くの方々にアクセスして頂きたいですね。