今年2月に「札幌遠友夜学校記念館」建設については書いたばかりです。

3月中旬に「建設コンセプト設計公募」の結果を発表しました。

< 「札幌遠友夜学校記念館」(仮称)建設コンセプト設計公募結果発表 >

今回の公募につきましては国内、国外から50点の応募を頂きました。

応募して下さった皆様には心から感謝申し上げます。

結果は以下の通りでございます。詳細につきましては個別に応募者の皆様へ

ご報告申し上げる予定でございます。

一般社団法人「新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会」

代表理事 秋山孝二

一等賞 Naomi Darling 様 Naomi Darling Architecture, LLC (USA)

二等賞 佐治卓 様、佐屋香織 様、藤木俊大 様

ピークスタジオ一級建築士事務所 (横浜市)

三等賞 佐野天彦 様、道尾淳子 様 アトリエサノ(札幌市)

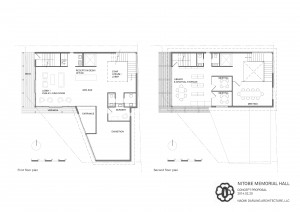

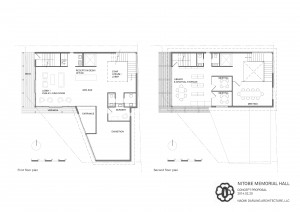

※以下は、一等賞のNaomi Darling様(Naomi Darling Architecture, LLC(USA))のデザイン図・提案内容です。

ヒアリング:アメリカ東部からわざわざ来札のNaomiさん

設計コンセプト等について詳細の意見交換を札幌で

選考のポイントは下記の点です(ナオミさんへのレターから抜粋):~~~~~~~~

「太平洋をかける橋になりたい」と言った新渡戸の想いを造形化するにあたり、その著作『武士道』で言及されている簡潔な日本美の伝統と米国東海岸のファームハウスに共通する要素として切妻屋根を取り上げた点、また新渡戸夫妻がクエーカー教徒であったことから、クエーカー教徒集会所に見る「光」の象徴的な扱いを大切にして、その精神性を造形化したプロセスを特に興味深く拝聴いたしました。

応募された作品の造形は、公園の一隅の限られた敷地という条件に無理のないデザインであり、一見したところ平凡に見えながら、周囲の建築を背景とした時、静かな個性が生きてくると思われます。南西側は光を制御しつつ地域の人々に落ち着いた寛ぎ交流空間と公園との視覚的/身体的融合性を与え、北東側および展示室には静謐な光を高い位置から取り入れている点も評価されました。人間の触感と深く関わる空間の質については、良質の自然建材を用いるという点も、この規模の建築には有効なことと賛同を得ました。

持続可能な建築に関しては、sus・tain・ableという言葉の本来の意味にたち、単に技術的な装置に依存することなく、エネルギー需要の軽減として自然光と風のながれを最大限利用した点、また、屋内の空気の質や建物の寿命の全工程におけるカーボン・フットプリントに考慮した建材の選択も評価されました。

~~~~~~~~~~~コピー おわり

今回の選考は、当初予想はるかに上回る国外・国内からの応募を受けて、大変難しいものとなりました。上位3件の方々には、旅費支出もなく札幌で最終のプレゼンを行い、横浜の3人は、暴風雪で予定の飛行機が欠航し、何と電車で横浜から陸路札幌までお越し頂きました。マサチューセッツ州のナオミさんとは、運営委員3名がスカイプでのやり取りでヒアリングでした。札幌のお二人も熱心なプレゼンだったと聞いています。

ナオミさんは、その後、急遽アメリカ東海岸から札幌までお越し頂き(これも旅費の支出は無し)、現地視察及びヒアリングで幾つかの課題解決策を検討致しました。彼女が、この場の50年間の活動理念を具現化した設計思想を語った時、私は思いを形にできる仕事に感動しました。

設計コンセプトも決まり、寄付金を受ける「一般社団法人」格も出来て、これから約1年間でこのプロジェクトを広く全世界に知ってもらって、その思いを建設寄付金として実現する活動が本格始動です。大口寄付先、小口寄付先を含めて、どうか皆さんの周りの方々にもお声を掛けてご支援をお願い致します。そして、再来年完成時には、この場で活動をご一緒にやって参りましょう!