朝、ハワイ島ヒロに到着、上陸していきなりの大変よく整備された日本庭園でしばし休息し、気持が落ち着きました、ここでも日系人のこれまでの功績を感じながら。

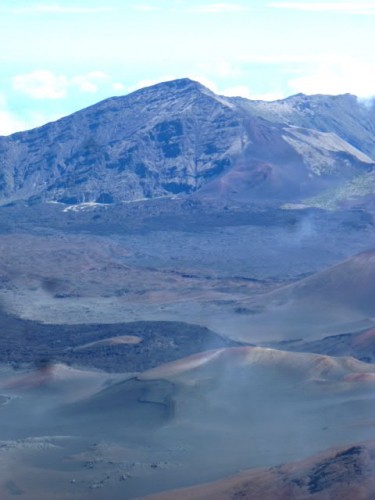

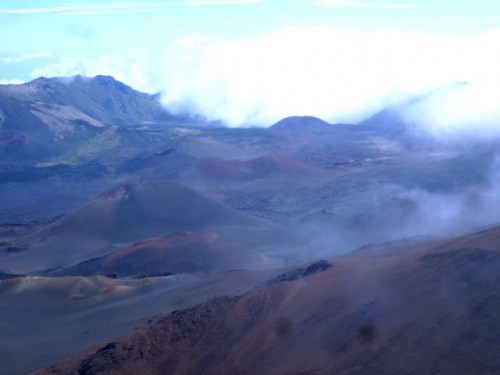

そこからキラウエア火山に向けて進み、まずは噴火の後の大きな溶岩トンネルとお化けのようなゼンマイの密林、ハワイで唯一の世界遺産に指定されているキラウエア火山国立公園です。ハワイ語で「キラウエア」は、「吹き出す」、「 多くまき散らす」 という意味だそうです。マウイ島ハレアカラは3,000m超、ハワイ島のマウナロアは4,000m超ですが、ここは1,000m超とそれ程高くはありません。

* http://www.veltra.com/jp/hawaii/big_island/ctg/161869:Kilauea_Volcano_National_Park/

そして、キラウエア火口近くの二つの展望台。キラウエア火山は火の女神ペレの住む神聖な場所とされてきていますが、圧倒的な空間にその神秘性を感じ取れます。

この火口の底をトレイルが続き歩く人々も。

さらに移動して活発に噴火するハレマウマウ火口に接近、まさに地球の鼓動を感じます。

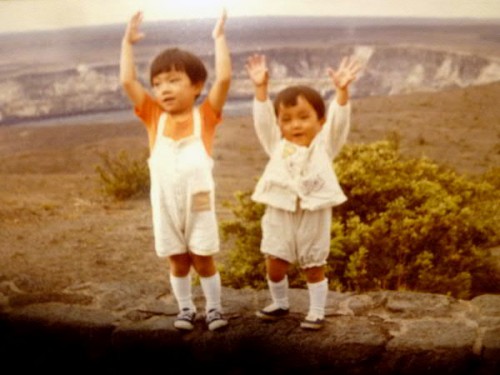

昔はこんなに近づけたんですね、36年前の長男(3歳)と次男(1歳)です。8年前に噴火が再開して、この周遊道路は現在閉鎖中でした、本当に「活きている」火山です。

展望台にあるトーマス・ジャガー博物館には、地震計記録があり、2011年3月11日の東日本大震災のデータも鮮明でした。

* https://www.aloha-program.com/curriculum/lecture/detail/59

マウイ島ハレアカラとはまた違って新しいここハワイ島キラウエア火山、まさに地球の鼓動と陸の始まりを実感します。

私が東京都江戸川区の公立中学校で教諭として理科を教えていた時、このキラウエア火山を取り上げて、北海道の有珠(うす)山とのマグマの対比とか、ウェゲナーの「大陸移動説(http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20150914/)」の一部を紹介しながら、子供たちに授業したのを思い出しました。

* 北海道有珠山 http://www.geopark.jp/geopark/touyako/

アルフレッド・ウェゲナーの『大陸と海洋の起源』(第4版)の序文には、「地球科学の全分野から提供された情報を総合することによってはじめて、われわれは真実を見出すことを望みうるのである」と書かれているそうです。「いのちの起源」を言い得て妙ですね、今時代的には「生命科学」と言い換えてもピッタリです。

火の女神ペレの住む神聖な場所キラウエア、思わず手を合わせて拝みたくなる正真正銘のホットスポットでした。