今年は夏の終わりから今日まで超多忙な毎日が続き、愛生舘の「大鏡」の分解検証についてご報告をするのがすっかり遅れてしまいました。

秋山財団30周年を記念して、数年前から「愛生舘文庫」創設の一環で歴史のひも解きを続けていますが、8月終わりに、以前から保管してある「愛生舘北海道支部長に送られた大鏡」を、100年の時代を経て分解し、年代の特定を試みました。

* 「愛生舘北海道支部長に送られた大鏡」――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1198

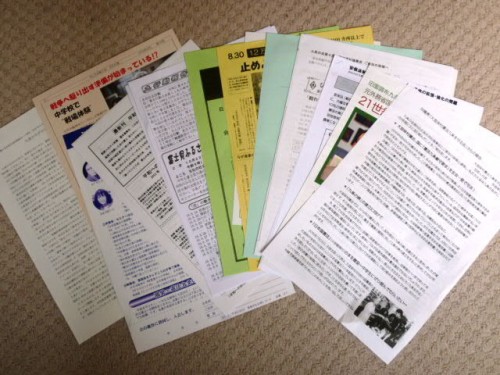

まずは背板に残る貼り紙の一部を外側から再確認です、ほぼ、いつ頃の時刻表かは分かっています。

「れきけん(http://nporekiken.com/)」の東田秀美さんに、ガラス店・職人の福田さんをご紹介して頂き、いよいよ分解を開始、ガラスを気遣いながら、慎重に背板の釘を一本一本抜いていきました。「れきけん」は、秋山財団のネットワーク形成事業助成で応援しています(http://www.akiyama-foundation.org/history/history_09)。

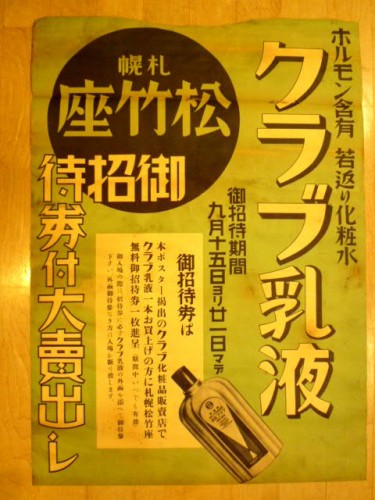

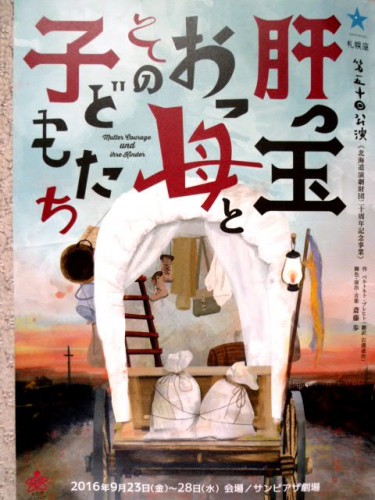

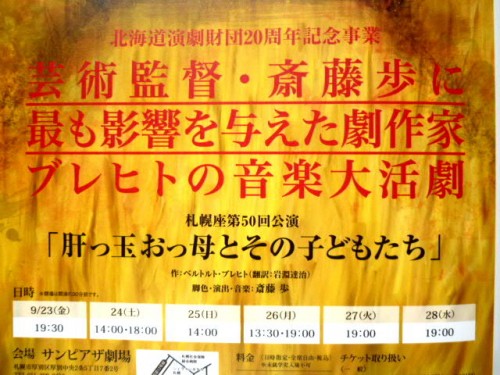

ガラスと背板の隙間に挟んであった新聞紙と思われていた紙は、実はポスターでした。新聞紙だといろいろ情報が読み取れると期待していたので少々残念でしたが、このポスターにも情報は満載で、「札幌松竹座」、「クラブ乳液」ほか、年代特定の大きな手掛かりの予感がしました。ただ、これはガラス製造時期、贈呈時期とは少し違い、送られた後に札幌で一度背板を外して入れられたものと推定できます。商品販売のプロモーションとして映画ご招待といった企画が当時から行われていた、また別の発見も面白かったですね。

早速、製造メーカーを調べて検索し、このボトルとデザインから年代を特定できました。

今回の一番の発見は、ガラス塗料の検証です。今現在、成分を分析して、この塗料が使用されていた年代を解き明かすことができると期待しています。鉛成分の毒性から、この分野での成分改良も現在まで随分進んでいるとのことも知りました。

歴史は細部に宿る(?)、数回打ち直された鍵穴も見て取れます。間に挟まっていた先述の2枚の折りたたんだポスターも、贈られた以降に一度背板を外して安定させるために挿入されたものと推察できます。釘穴の後を検証すると、素人が打ち込んだようだと福田さんはおっしゃっていました。

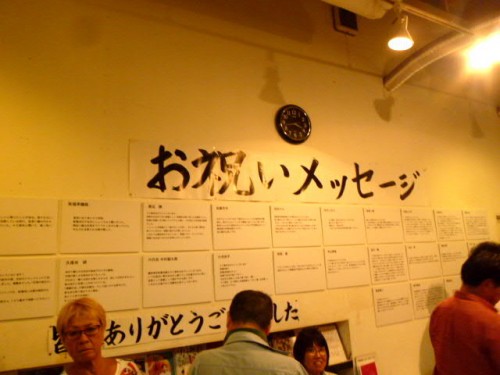

毎年夏に札幌に避暑で滞在されている片桐一男先生、愛生館文庫創設にお力を借りている山下秀子さんも、背板の細部の検証に集中していました。

歴史の発掘は、まさに考古学と似た手法なのでしょうね、木製の鏡枠は時の経過を刻み、一つ一つの構成物からも時代時代の特徴を検証できる、本当にエキサイティングな時間でした。現在まだ財団事務所に分解したままに置いていますが、分析中の結果が分かり次第、また組み立てて永く大切に保管し、皆さまのお目にも触れるべく展示したいと思っています。

永い眠りから息を吹き返した大鏡、本当に愛おしく思えた瞬間でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

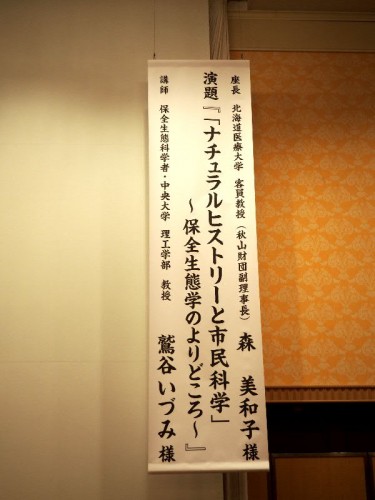

愛生舘社宝「鏡」の解体調査状況について

解体年月日:平成28年8月17日

(秋山理事長、解体者福田ガラス店社長、片桐一男先生傍観、山下)

①裏板の調査について

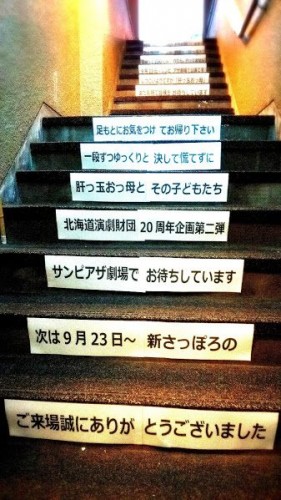

●列車時刻表の年月日の調査

明治42年3月2日第三種郵便物認可と書かれていることが判明。(但し、何枚かの紙が重なって貼られているため、鏡が出来た時期はそれより早と推定される)

②鏡と板の間から見つかったポスターについて

●札幌松竹座=1925(大正14年南4西3)改称、2年後に火事1929に改築、前身は大黒座として1897に開業)

●ポスターのホルモン含有クラブ乳液(旧中山太陽堂発売)

(1931~1935/昭和6~10年以降に松竹座の広告媒体となったものである)

③愛生舘社宝「鏡」の製造年の特定

●松本順の栄典事項により明治26年から38年(正四位勲二等)に作られたものである。製造年の特定は、調査継続中。

④鏡(8mm)の裏止め塗装・レンガ色の種類の特定

⑤文字を鏡の中に入れる製法について

●④並びに⑤は調査中

(参考)研きガラス(8mm)→鏡に加工(特注)したと考えられる(福田ガラス店社長)

・通常の規格寸法は36インチ×24インチである。

・愛生舘鏡の基板寸法=100インチ(2410mm)×75インチ(1905mm)

・11月末を目処に調査を終了する予定

(平成28年10月7日現在 山下)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~