第10回目となる「相模原臨床アレルギーセミナー(http://sgmseminar.umin.jp/)」が、全国からの医師300名の参加により、今年も充実した内容満載で横浜で開催されました。独立行政法人 国立病院機構相模原病院(http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/index.html) が主催し、「臨床アレルギー」の多彩な演題で全国の臨床医、とりわけ小児科医の学びとして貴重な場となっています。

このセミナー会場で強く感じたのは、参加される先生方の熱意です。主催関係の方にお聞きすると、講演開始前1時間前から来場される参加者が少なくなく、前方座席から着席され、途中退席が極めて少ない現象は、期待の大きさと責任をひしひしと感じると。私も扉を開けてすぐに感じたのですが、普段の学会以上の非常に熱意にあふれた雰囲気は、来賓者や講師の先生方も皆驚かれるようです。そう言えば、昨今の学術的な諸「学会」は、登録者はそれなりで登録料も払い込まれるので運営自体は成り立つのですが、実際、会場に足を運んでみると、開会式はじめ参加者席は閑散としてる場合が実に多いですね、特に、6月、9月頃開催される札幌での学会は、いずれもこのような傾向です、残念なことに。

それはさておき、今年度から、秋山財団では故秋山一男(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=21621)の業績を記念して研究助成の中に新たに「アレルギー特別(http://www.akiyama-foundation.org/history/history_05)助成」事業をスタートし、特に「臨床アレルギー」分野の研究者を継続して応援したいと思っています。要項は以下の通りです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

■助成の目的

この研究助成は、長年にわたり臨床アレルギー学の発展に多大な貢献をされた故秋山一男氏(前日本 アレルギー学会理事長、前国立病院機構相模原病院院長・臨床研究センター長)のご遺志を受け継ぎ、 アレルギー領域の研究を支援する目的で開設したものです。秋山一男氏は秋山財団の基本財産に多額の寄附をされ、今日の研究助成事業の基盤を築きました。 すでに北海道地区のアレルギー領域の研究は世界的なレベルにあります。この研究助成はさらなる アレルギー領域における独創的な研究や社会に貢献できる成果を期待して行われるものです。道内の アレルギー領域の研究者の方々には、幅広く応募して頂くことを望みます。

■助成の対象となる分野

臨床アレルギー領域

~~~~~~~~~~~~~~~~~

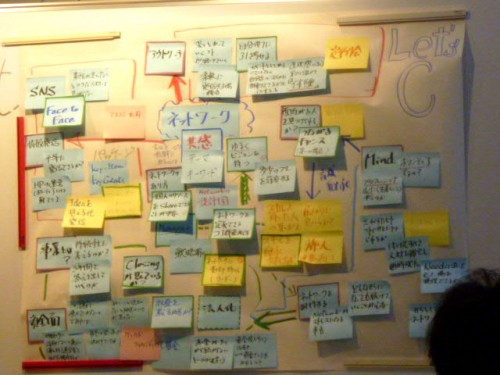

一日目終了後、谷口先生はじめ準備を担った皆さまの反省会に参加させて頂きました。全国から集まり、相模原病院でお仕事をされている若い医師の皆さん、事務方の皆さん、これからの日本を背負う人材に期待を抱かせるお話の数々でした。直接兄と仕事をした方は数人でしたが、若い力にこちらも元気を貰うことができました。

セミナー内容は、第1回から一貫してアレルギー学会専門医到達目標の8割以上をカバーできる内容を目指して構成されているそうです。ただし、どうしても内科・小児科中心の内容にならざるを得ず、今後の重要な検討課題であると。また同時2科以上の複数会場開催、関東以外での開催への希望も多いため、今後は改善していくようです。近年では日本の臨床研究能力低下が指摘されていて、次年度以降は、若手医師にとって臨床研究の重要性も伝えていきたいと、谷口先生はおっしゃっていました。

日本の医療の臨床現場で日夜奮闘する医師、病院スタッフの生のお話を伺い、何か強い希望の光を感じ、これからも出来るだけの応援をして参りたいと、決意を新たにした次第です、皆さま、この度は大変お世話になりました。