「自粛要請」が長引き、「8割云々」が行政等から繰り返し発信されると、何か良からぬ方向への匂いを感じるのは私だけではないようで、『自粛警察』、『監視社会』、『同調圧力』、心あるメディア・識者からは今、警戒感が読み取れます。

私は、その中で琉球新報の社説に全く賛同致します。『自粛要請』はあくまでも「要請」であって、それ以上のものではありません、市民の判断に委ねることは基本的人権上からも当然であり、仮に「命令」だとすれば、その間の収入を補償することは必須の条件でしょう。行政の要請に応じない者を敵視し、住民同士で監視、告発し合う息苦しさを煽る過度の「要請」は、戦中の「隣組」を想起させるもので、大いに警戒しなければなりません。

<琉球新報 社説>

一方で、シリーズ『パンデミックが変える世界』と題して、このところ発信を続けるイスラエルのユヴァル・ノア・ハラリ氏のメッセージも実に腑に落ちる内容です。

* これまでのハラリ氏の記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=38423

自立した市民として、「結末を選ぶのは私たち」と声を大にして発信し続けたいものです。

「Cambridge Analytica(https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files)」は、前回のアメリカ大統領選挙でトランプ陣営が活用したと言われています。

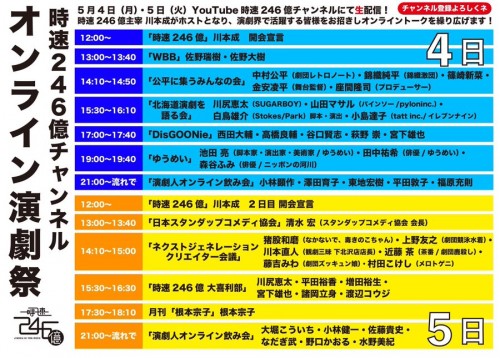

劇団『時速246億(http://www.jisoku246.com/)』主宰・川本成さんがホストとなり、演劇界で活躍する若き皆さんを招いてオンライントークが繰り広げられました。それぞれ多様なこれまでの活動を知り、これからの演劇を担う若き人材、本当に楽しみですね。

その中で、第一日目には、『北海道演劇を語る会』と題して、地元北海道であるいは北海道から全国で活躍する方々の奔放トーク企画があり、予定時間を大幅に超えてとても楽しかったですね。

『北海道演劇を語る会』

川尻恵太 https://talent.thetv.jp/person/2000028827/

山田マサル https://twitter.com/yamasaruox?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

白鳥雄介 https://twitter.com/NOLINE_Swan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

小島達子 https://twitter.com/kojimatatsuko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

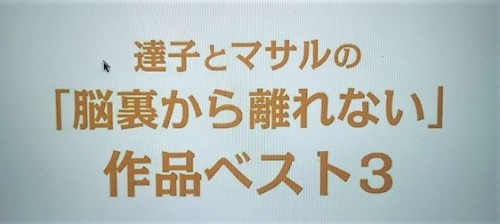

終盤には、作品、男優、女優のベスト3も発表になったりで、私も承知している作品・役者の方々も殆どで、若手の世代からみる北海道演劇のこれまでの振り返りという意味で、新たな気付きを与えてくれました。

今まで、平時においては「芸術・文化は人々を救う」みたいなフレーズをよく目にするのですが、いったん有事になると、真っ先に批判の矢面に立たされてたり削減されたりしているのが現実の姿です。

今回の新型コロナウイルス感染拡大状況の中でも、少なくともこれまで北海道の演劇振興に関心をもってやってきた私にとっては、はやり演劇分野では平田オリザさんがおっしゃられているメッセージが私に心に響くし、刺さってきます。

* 以前の私のブログからーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=38142

< 平田オリザさんのブログ >

更に以前のオリザさんのコメントからの引用です~~~~~~~~~~~~~

これまでも、本ブログで指摘してきたように、私は、少なくとも二月、三月の時点では、小劇場での上演は行ってもかまわなかったと考えている。また、実際、政府や専門家会議からも、そのような厳密な自粛の要請は出ていなかった。

http://oriza.seinendan.org/hirata-or…/messages/…/03/05/7932/

http://oriza.seinendan.org/hirata-or…/messages/…/03/16/7949/

ブログ内の文章との繰り返しになるが、日本の劇場、音楽堂(主にコンサートホールのこと)は、世界でも最も厳しい換気の基準を持っており、感染対策を万全に行い、客席の間隔を開ければ、三蜜は避けられ上演は可能だった。実際にそのようにして、一部では上演が続き、結果としてではあるが、劇場・音楽堂から一人の感染者も出さなかった。

https://note.com/lgm_/n/n4a3e9d501342

ライブハウスの方たちには、本当に大変申し訳ないが、劇場・音楽堂とライブハウスは業態が全く異なり、これをひとくくりにされることにはやはり無理がある。

もちろん、「いや、人が集まること自体がだめなのだ」という主張は当然あるだろう。しかし、二月から三月中旬までの時点では、「大規模イベントの自粛」「不要不急の外出は避ける」という二点のみが強調されていた。演劇や音楽を、どの程度、不要不急のものと考えるかについては過去のブログに書いたとおりである。

要するに、接待を伴う飲食業など他の業種に比べて、劇場は相対的に安全だったにもかかわらず、最初にライブハウスがクラスター化したという不幸からの連想、そして政府からのあいまいな自粛要請の結果、私たちは90%以上という高い自粛率で劇場を閉めざるを得なくなった。「勝手に自粛をしたのだろう」という見解もあるだろうが、現実には、いま「自粛警察」などと揶揄される行為が、すでに、2月末の段階から演劇界、音楽界に対しては早々に向けられていたのだ。

韓国との比較に戻るなら、かの国では、新興宗教の集会が最初にクラスターになったために、そこから派生して比較的安全であるはずの、他の宗教施設までが集会禁止の圧力にさらされた。

同じように日本では、ライブハウスが感染源となったために、関連するライブエンタテイメント産業すべてが、強い「自粛圧力」にさらされることになった。

誰が悪いわけでもないが、劇場・音楽堂が、大衆の深層心理のスケープゴードとなった。

この点は社会心理学の方たちなどに、あとからでもいいので、きちんと検証をしてもらいたい。

冒頭にも記したように、非常事態宣言が出て、外出や移動の制限がかかっているいまとなっては、このような文章を書いても、すぐに何かが変わるわけではないことは重々承知している。また、この問題についても、ネット上では(ほとんどTwitterに限られるが)、汚い言葉が飛び交うだろう。

しかし、それでも、これを書き記しておかなければならない理由がある。

・今後の、各業界に対する再開時期の決定や補償について考えるときに、上記のことは参考にされるべきだろう。

・このような文章を書くこと自体が、現状の「自粛取り締まり」的な雰囲気に逆行するのだろうが、この程度のことで表現が委縮してしまったのでは、もっと強い表現の自由の抑圧が来た時に耐えられないのではないか。

・本来、ここで書いたような事柄は、演劇ジャーナリズムなどが検証すべきことだと思うが、残念ながら、これまで、こういった視点の記事は読んでいない。演劇ジャーナリズムの脆弱さの問題を記録しておく上でも、いま、これを書き記しておくことには意味があるだろう。

3月1日に、野田秀樹さんが、「現在、この困難な状況でも懸命に上演を目指している演劇人に対して、『身勝手な芸術家たち』という風評が出回ることを危惧します」という表明を行ったのは、進行する事態に対する直感的な違和感からきていたのだと思う。この時点で、私も同じような違和を抱いた。その違和感についての論理的な説明は行ってきたが、韓国との状況の比較によって、さらに新しい視点を得た。

そして、この違和感と、現状の過剰な自粛に対する相互監視の状況は通底していると感じる。

この点では、私たちはまだ、炭鉱のカナリアの役割をかろうじて果たしているのかもしれない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

現在、状況は刻々と変化していますが、『自粛警察』、『8割自粛』等、この期に及んでまたまた日本社会の同調圧力と戦中の隣組的相互監視の風潮、まさに確固とした『個の確立』、そんな日本人が試されているような気がします。

今年のゴールデンウイーク、例年のような円山公園、中島公園でのお花見パーティも全くなく、ただ桜が咲いているだけで終わりを告げました。先日の夕方、家から30分の登り坂を歩いて、知人が所有する山林でささやかなアウトドアを楽しみました。もう、15年程前になりますが、毎週日曜日、1年間通った懐かしの道、中央区からトンネルを通り抜けて左の「やぎや(https://iezoom.jp/column/20091015140040.html)」さん、「農的くらしのレッスン(http://www.lennut.org/lesson_top.html)」でたくさんの学びを得ました、永田さんご夫妻、明峯哲夫さんほかの講師の先生からは大変貴重なお話を伺えました。

雨が降ることもなく、山林整備の合間の休息時間、このところの閉塞した日々から解放されて、しばし若い経営者の皆さんとの懇談は楽しかったですね。

この間のニュース、ドキュメンタリー番組を観ていると、今回の新型コロナウイルス感染に対処している「財団」の活躍を目にしています。

まずはこちら、莫大な資金を投資してワクチン開発に取り組む「ビル&メリンダ・ゲイツ財団(https://www.gatesfoundation.org/)」です。

* Covid19対応ーー> https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/coronavirus

金額の大きさはもちろんですが、そのバックボーンの理念が素晴らしいですね。規模は比較になりませんが、少しでもその高い理想を学びたいと思っています。

もう一つは、韓国でPCR検査の最前線で活躍する「シージェン医療財団」は、「シージェン社(Seegene)http://www.seegene.com/」の企業財団です。シージェン社は国内最大検査機関であるシージェン医療財団と共同して検査機器と関連専門人材などインフラが不足している国を支援しています。シージェン医療財団は、海外からのサンプルを受領した場合、24時間以内に結果の確認が可能であり、一日最大1万5000件のコロナ19の検査を行うことができると広報しています。

世界各国で、全世界への貢献として各種財団が尽力している姿、私たちの秋山財団も「生命科学」を標榜して30数年の実績に基づいて、地域で地道にこの状況下でも活動を続けたいと思っています。

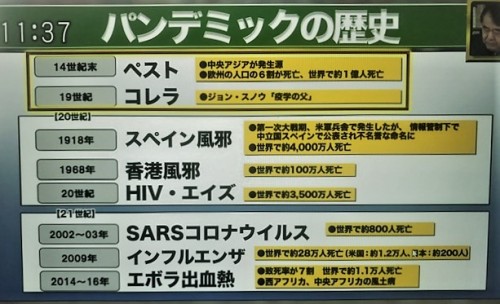

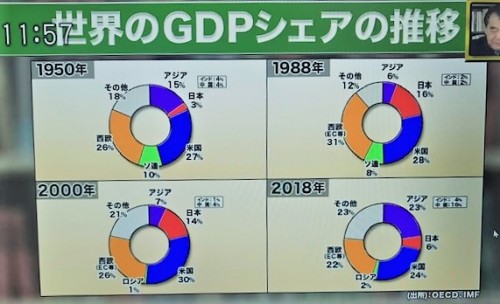

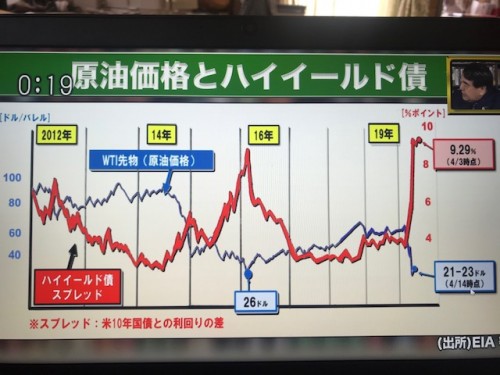

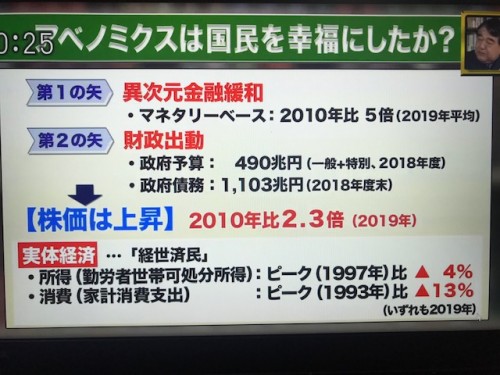

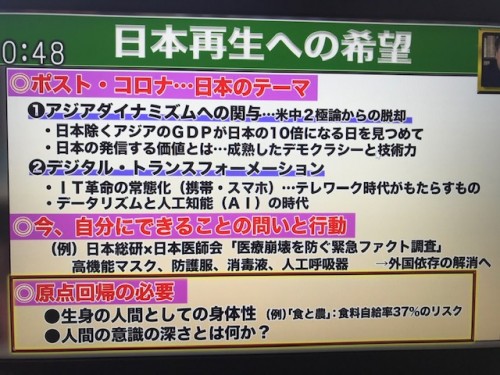

東京MXテレビにて放送された寺島実郎さんの緊急特別番組「寺島実郎の日本再生論-時代認識とポスト・コロナへの針路」は、首都圏のみならず北海道を含めた全国から「エムキャス」により多くの方が視聴し、大変反響が大きかったようです。第2弾特別番組放送について、「寺島実郎の日本再生論:ポスト・コロナへの視界」が5月10日(日)20:00~21:00に放送されることが決まりました。

私はこれまで8年間、現在9期目の「寺島文庫戦略経営塾」で学んできていますが、今、この新型コロナウイルス感染拡大状況においても、寺島実郎さんの認識、分析、考察は、実に鋭く有意義で、多くの人々の羅針盤となっています。

* これまでの寺島実郎さん関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%AF%BA%E5%B3%B6%E5%AE%9F%E9%83%8E

あれもこれもで議論が散漫になるのではなく、まさに「定点観測」としての資料集は、このような状況下でも一筋の光を見出す導きとなります。つくづくこの9年間、「戦略経営塾」に参加していてよかったと実感しています。

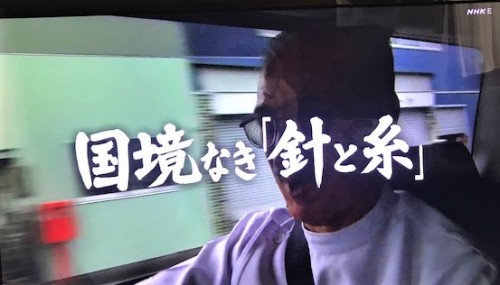

NHK総合テレビ「こころの時代~宗教・人生~ 選『国境なき“針と糸”』(2013年9月29日放送)」の再放送、心を打たれる内容でした。

アフガニスタン出身の医師レシャード・カレッドさんは、静岡県島田市で無医村診療や老人介護に尽力する一方、戦争で荒廃し、死と隣り合わせに暮らす故国の人々を救援するために、現地に無料診察所や学校を建設する活動を続けています。レシャードさんの「医療人」としての信念は、「医療は科学ではなく人間の心がつながること」。仲間を自爆テロで失いながらも人間を信じ続けるレシャードさんの人生を、道傳愛子さんがインタビューしています。

日本語の「おかげさま」という言葉の素晴らしさを語っていました。

「ハサミ」ではなく「針と糸」の大切さ、今、新型コロナウイルス感染で重苦しい日々が続く時、敵対ではなく共存の思想が一層大切な気がして心に沁みました。

NHK総合テレビの『逆転人生』では、毎回勇気づけられ、以前から注目しています。今回は、『命の逆転劇!医師と子どもたちの感動マンガ・貫き通した信念(https://twitter.com/hashtag/%E7%BE%A9%E7%94%B7%E3%81%AE%E7%A9%BA)』、これまで同様に感動したばかりでなく、ここで紹介されている医師の高橋義男さんは、私の高校の2年先輩、以前に札南高図書館司書の成田康子さんからもこのマンガについてはご紹介されたことがあり、さらに興味深く観ていました。

* 札南高図書館関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%88%90%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%AD%90

今回の主人公は、このマンガを描かれた田中宏明さんと息子の田中冬馬さんです。高橋義男先生に命を救われた冬馬さんを軸に、先生と患者・その保護者の方々との命を懸けた人生模様を描き出していました。

実は、状況に違いはありますが、私の次男は生後8か月の時、家で転倒して頭を打ち、救急車で市内の脳外科医院に搬送され、その後手術を3回行って結局50日入院後に自宅に戻りました。その間、院長は不眠不休の診療を施して頂き奇跡的に回復し、今40歳手前、3人の子供の父親として家族5人東京で暮らしています。院長は今もお元気で、次男夫婦は、以前に結婚の報告を兼ねて久しぶりに先生にお会いして感謝の言葉を伝えてきました。

高橋義男先生は、その後訴訟問題の証人ほか、激動の人生を貫いて今日に至っていますが、その命に対する真摯な医師としての使命感は、いささかも変わることなくバックボーンとなっています。以前札南高図書館で紹介された時は、今回のような個別の事例についてはあまり深く読み取れなかったのですが、今回この番組であらためて先生と多くの患者・保護者の皆とのその後の強い関係性を理解することができました。

一つ一つの命にそれぞれの人生が盛り込まれている、私にとっても今、97歳の母、90歳の叔母、障がいを持つ10番目の1歳4か月の孫、それぞれのスタイルで日々生きる姿を目の当たりにして、人間の命の多様性と脈々と時を刻む心臓の鼓動に、今更ながら感動する毎日です。

このところの政府・東京都をはじめとする行政が発する『自粛要請』強化のメッセージは、私にとっては違和感でいっぱいです。そんな思いでいると、朝日新聞朝刊に「耕論 新型コロナ『自粛要請』の落とし穴」、「多事奏論 コロナ禍の記憶 覚えていよう歴史は私たちのもの」の論考が掲載されていて、私もまったく同様の感じをこの間の行政責任者の言に抱いていました。

* https://www.asahi.com/articles/DA3S14455171.html

* https://www.asahi.com/articles/DA3S14455170.html

「見返りなき制限には限界」、「政府の責任を個人に転嫁」、「重い負担に軽すぎる語感」、そして、「コロナ禍の記憶 覚えていよう 歴史は私たちのもの」、それぞれの見出し、記述内容が実に的確でした。

依田高典さん、http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~ida/

山崎望さん、 http://yamazaki1st.boy.jp/

飯間浩明さん http://www.asahi-net.or.jp/~QM4H-IIM/

一方、同じページの下段には「(多事奏論)コロナ禍の記憶 覚えていよう、歴史は私たちのもの」と題して、朝日新聞編集委員の吉岡桂子さんの記事が掲載されていました。

・・・・・・北京に住む作家から「新型コロナとの戦争に勝利したと、国家がドラや太鼓を鳴らし、大騒ぎを始めるとき、そんな空っぽな歌を一緒に歌うような物書きではなく、自らの記憶を持つ偽りのない人間でいてほしい」とのメッセージが届いたとか。

社会の記憶力の乏しさこそ、権力に同じ過ちを許す。だからこそ、国家が都合良く再構成した歴史ではなく、ささやかでも消せない個人の記憶が大切なのだ。

おぼえていよう。目の前で起きていることを。コロナ禍の中で編まれつつある歴史の手綱を、握りしめておくために。・・・・

と結んでいました。

先日の「新渡戸稲造みらい塾」での意見交換では、「ポスト・新型コロナウイルス」の議論が新鮮でした、皆さん、この感染がある程度落ち着いた「後の世界」について思いをはせていて、それ以前の世界に戻る話ではない、産業革命に匹敵する新しい時代の到来、例えばテレワークの急速な浸透、ZOOM等によるWeb会議の普及とか、ですね。人と人との接触方法、意味合いが劇的に変わってくる予感がするのです。

一方、社会科学的には、先日のNHKテレビ番組でも外国の研究者がおっしゃっていましたが、このような状況下で発せられる「外出禁止命令」、「都市封鎖」等は「むき出し」の権力行使であり、日本における緊急事態宣言による「自粛要請」も、日本社会独特の「同調圧力」を利用した私権の制限で、それに対する補償がない現状は、「個人が勝手に自粛し責任を負う」図式で、政府の責任を個人一人一人に転嫁する構図になっています。

* 先日の議論ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=38423

いずれにせよ、私のこれまでの人生でも最大の歴史の転換点、私の世代にとって初めて実感する「戦前・戦中・戦後」のような気がします。しっかり、今の「戦中」時代を記録に留めたいなと思う昨今で、このシリーズもいつまで続くか予測が付きませんがお付き合い下さい!

ワグナー・ナンドール記念財団(http://wagnernandor.com/indexj.htm)の春の展示会は、4月15日から始まりました。今年は、新型コロナウイルス感染予防措置を行っての開催、先日は私は、運営を担っている関係者との打ち合わせ等で、東京経由ではなく仙台空港から新幹線で栃木県宇都宮市を経て、益子町に入りました。途中の新千歳空港、仙台空港、JR仙台駅、JR宇都宮駅は、いずれも閑散としていつもの風景から一変して、不気味ささえ漂う感じでした。2011年3月の景色以上の静まり返った光景に衝撃を受けました。

路線バスで益子町のいつもの停留所で降りても、周辺には誰一人いませんでした。

公的美術館・図書館が概ね閉館している中、ワグナー・ナンドール・アートギャラリーは通常通り開館を決めました。お問い合わせも多く、今回は控えますとの常連のお客さまもいらっしゃいましたが、アウトドア主体のここの場所、世間の異常な雰囲気とは別世界のように、穏やかな春の日差しに恵まれています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【屋内施設 休館のお知らせ】

新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、4月18日より庭園と五角堂ギャラリーのみ開館とさせていただきます。

入館は無料です。

3蜜を避けて、必ずマスクをご持参下さい。

今後 全施設休館を含め変更の可能性もございますので、HP・SNSでお知らせいたします。

ご理解・ご協力の程、どうぞ宜しくお願い致します。

皆さま、どうぞご自愛下さいませ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

五角堂ギャラリーでの併設展示は、今回は『島剛彫刻展ーDunamis(デュナミス)』です。

* 島剛さんーー> http://wagnernandor.jp/mobile/Pentagon/2020s/simakeireki.html

打ち合わせを終えてのバス停留所への坂道、遠くには残雪の山並みと真っ青な空、そう言えば最近、空を見上げることもあまりなかったなと、しばし深呼吸をして坂を下っていきました。

宇都宮駅周辺の餃子のお店も、普段は見られない程お客さんが少なく、アルコールは午後7時でおしまい、8時には閉店となっていて、非日常を痛感しました。東京の緊迫感から少し距離を置いて、ローカルの素晴らしさをひと時味わって札幌に戻ってきました。「ポスト・コロナ」の時代をどう生きていくのか、粛々と日常を継続する私ですが、新しい時代のライフスタイルも同時にしっかり考えるよい時間としたいですね。皆さまもお元気で。

昨今の新型コロナウイルス問題で、来る日も来る日も感染者、死亡者増加といったニュースに向き合っていると、知らず知らずに気持ちが落ちていくのを感じていますが、そんな中、2020年4月5日の午後9時から3週連続で『下町ロケット(https://www.tbs.co.jp/shitamachi_rocket/)特別総集編』、2015年の放送当時、平均視聴率18.5%、最終回は視聴率22.3%を記録した超人気作を3部作に再編集したもので、録画で朝観て、またまた泣けてきました。

これは、本来2020年4月19日から放送開始が告知されていた『半沢直樹』(2020年版)が、2019新型コロナウイルス感染拡大の影響でドラマ撮影の中断が決定し、TBSテレビから放送延期が発表され、この初回放送に先駆けて放送される予定であった2013年版の特別総集編も併せて放送延期が決定したため、急きょ代替番組として放映されました。

* 『半沢直樹』 ーー> https://www.tbs.co.jp/hanzawa_naoki/

2015年「日曜劇場」枠で放送されたこの『下町ロケット』、主演の佃航平には本作で第87回ザテレビジョンドラマアカデミー賞主演男優賞はじめ、東京ドラマアウォード2016 主演男優賞、京都国際映画祭2016 三船敏郎賞と各賞に輝いた阿部寛、帝国重工社長の藤間秀樹に杉良太郎、帝国重工部長の財前道生に吉川晃司、佃製作所経理部長・殿村直弘に立川談春、佃製作所の技術部長・山崎光彦には安田顕、佃の元妻・和泉沙耶に真矢ミキ、敏腕弁護士・神谷修一に恵俊彰が出演です。

2015年にも観ていましたが、久しぶりに今回の総集編を録画して早朝に観ていても、またまた泣けてくるではありませんか。特に、中小企業社長の阿部寛と大企業部長の吉川晃司が居酒屋カウンターで酒を酌み交わしながら「あなたを信頼している!」みたいな会話は、このところ久しく聞くことがなかったフレーズだっただけに、深く心にしみました。阿部寛の頑固で男くさい雰囲気は以前から注目していましたが、吉川晃司がロックミュージシャンだったことは随分後から知った話です。私が組織の代表を担っていても、昨今の風潮としては、ガバナンスとか透明性とかが声高に語られることが多く、ビジネスにおける人と人との信頼に基づく本来の感動的出会いに巡り合うことが、どこか少なくなってしまった感、人間臭さが取り除かれた中性的な、別の言い方では「セクシーでない」みたいな、ですね。

今月は続いて『ノーサード・ゲーム(https://www.tbs.co.jp/noside_game_tbs/)』も、主演の大泉洋さんのナレーションを加えて総集編として放映されるとか、楽しみです!

今回の新型コロナウイルス関連の報道ではこのところ、テレビ報道も観る番組が決まってきています、その一つ、朝であればテレビ朝日(札幌ではHTB)の『羽鳥慎一のモーニングショウ(https://www.tv-asahi.co.jp/m-show/)』、コメンテーターが大変興味深いです。ドキュメンタリー番組では、NHKが総合・教育とも大変内容が濃いと感じています。

先日のNHKスペシャル『緊急事態宣言(https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/episode/te/8NWZ27VQQR/)』、今、最前線の現場で提案し、実践し、方向性を決めている方々の意見交換、示唆に富むものでした。

< 出席者 >

尾身茂(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議・副座長 )

西浦博(北海道大学教授)

今村顕史(都立駒込病院感染症科・部長)

森光玲雄(諏訪赤十字病院・臨床心理課長)

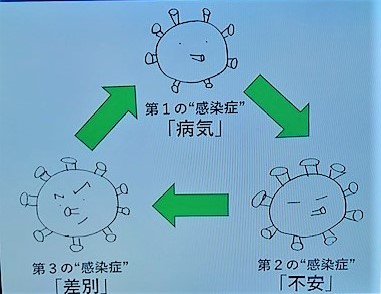

特に森光玲雄(諏訪赤十字病院・臨床心理課長)さんのコメントは、患者側に立った心理をトータルに捉えた内容でした。各家庭で自粛した生活を送っている方々は、災害時の「避難所」にいらっしゃる方々と同じ状態だと喝破していました。日ごろの家庭内の矛盾ほか、不安からくる『コロナ・ストレス』は大きな問題だと。新型コロナウイルスとの闘いは、対ウイルスだけでなく、人間の心理との闘いでもある、言い方を変えると、医学等の自然科学だけでなく、人文・社会科学の知恵を総動員しなければ解決しない、まさに「生命科学」の出番なんだろうと私は勝手に理解していました。

秋山財団のアウトリーチ活動のテーマとしている「寒冷期の避難所プロジェクト(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=38277)」は、まさに、今回の新型コロナウイルス感染への対処でも適応できるプログラムなのかもしれないと思います。

外出自粛がすでに1か月以上続く毎日、興味のあるテレビ番組の録画と手元DVDをいつも以上に観るのはまたとない機会です。

NHK教育テレビ『ETV特集緊急対談(https://www.nhk.jp/p/etv21c/ts/M2ZWLQ6RQP/episode/te/PVVG5MVMGG/)』、道傳愛子さんのインタビューで、3人の方のお話。

道傳愛子さんのこれまでの記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E9%81%93%E5%82%B3%E6%84%9B%E5%AD%90

パンデミックとなった新型肺炎。都市の封鎖や大量死が連日報じられている今、人類は大きなチャレンジを突きつけられている。世界はどう変わるのか。人類は今後どこに向かうのか。歴史学、政治学、経済学の各分野で独自の思想を展開する世界のオピニオンリーダーたちに徹底的に尋ねていく緊急特番。【出演】ユヴァル・ノア・ハラリ,イアン・ブレマー,ジャック・アタリ,道傳愛子

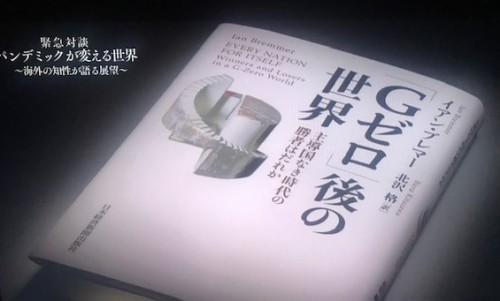

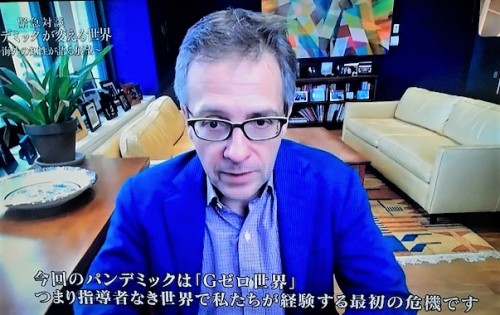

まずは、イアン・ブレマー氏、新型コロナ後の世界について言及していました。

* https://news.yahoo.co.jp/articles/420d7e802af94d045990e2b4d9fdfe67a96affac

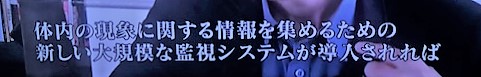

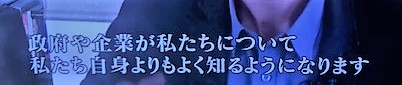

続いてはイスラエルのユヴァル・ノア・ハラリ氏。民主主義の崩壊がこのような緊急事態発生時に起こる危険性に警鐘を鳴らしていました。現に、ハンガリーでは議会を超えた権限をオルバン首相が緊急事態に乗じて握ったとか。

* http://web.kawade.co.jp/bungei/3455/

* https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57458480R30C20A3000000/

三人目はジャック・アタリ氏。『ポジティブ経済』を提唱、大変興味深い内容です。

* https://ps.nikkei.co.jp/bookreview/2017110101.html

現代を代表する三人の言論リーダーはもちろんですが、彼らに真正面から向き合って鋭い質問をするNHKの道傳愛子さんのインテリジェンスの高さにも感銘を受けた番組でした。いずれにせよ、今回のパンデミック・新型コロナウイルス感染は21世紀のパラダイム変換を迫るグローバルな出来事であることは間違いないと受け止めました。

新型コロナウイルス感染症への対応、このブログでのシリーズの第一回は3月上旬でした(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=38095)。その後、毎日毎日状況の変化が目まぐるしく、総体的なメディア等での日本政府への批判は、一言でいえば「政治不信」、「政治家不信」に尽きるような気がします。

とにかく人気取りと実績の演出に終始して、ドイツのメルケル首相のような心に訴えるような見識と市民に寄り添う姿勢が、日本のトップの座についている方々からは全く言葉に表現されない、別の言い方をすると、今日の日本の政界の人材劣化なのだと私は痛感するのです。

このブログにもドイツのメルケル首相の最初のスピーチ(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=38111)を掲載しましたが、先日は自宅隔離から復活のスピーチが発表になっていました、実に心にしみる素晴らしい内容です。

スピーチからの引用~~~~~~~~~~~~~~

・・・・ 私がみなさんにお約束できるのは、連邦政府を頼ってくださいということです。私も昼夜問わず、どうすればみなさんの健康を守りながら、元の生活を取り戻すことができるかを考えています。

もし私たちが自分の責任について考えなければ、それに応えることすらできません。同じように、現実にそぐわない規制解除日を決めたり、間違った希望を膨らませたりしては、責任を果たすこともできません。

あらゆる視点から全体像を捉えるのは、とても骨の折れる仕事です。ですが、親愛なる国民のみなさん、連邦政府と私個人がこの仕事を担うことに期待していてください。それがまさに私たちが取り掛かっていることです。お約束します。

・・・・・確かにソーシャルディスタンスは守らなければなりません。ですが、それが親しみや愛情、連帯感を示すのに妨げになることはありません。手紙を書き、電話をかけ、スカイプで話し、ほかの人の買い物を手伝い、自宅でのコンサートをネット配信することもできます。これらのすべてが、いまの時期を一緒に乗り越えていく力になります。

“その後”は必ず訪れます。心から祝うことのできるイースター休暇はまたやってきます。「結果論」としての素晴らしい生活がいつ戻るかは、いまの私たちの手にかかっているのです。

共に力を合わせて、この危機を乗り越えましょう。それが、私たちにいまできることなのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用 おわり

日本の政治のリーダー達にこのようなスピーチを期待することは無理なのでしょうね、「緊急事態」は何かと問われれば、新型コロナとの闘いの前に、まさに日本の政治をはじめとする各界のリーダーの劣化であり、そんな今の日本で私たちができることは、少なくとも地域を守ること、自分たちの歴史の尊厳を守ること、いつか来るであろう理想の未来に向けて一歩一歩地道な努力を重ねていくことなのでしょうね、そう自分に言い聞かせて毎日を生きていくしか今はないのだと思います。

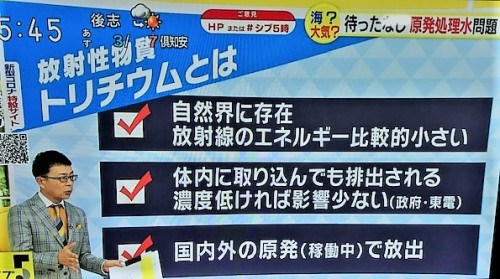

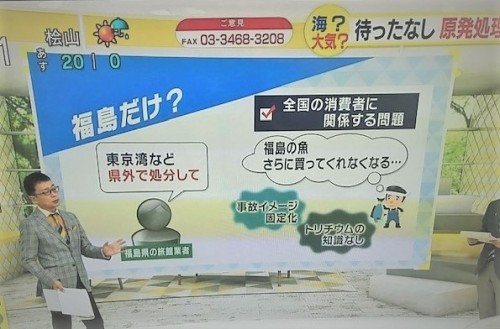

NHKの水野倫之解説委員が、夕方のNHK総合番組で解説した、「原発処理水環境放出提案 広がる反発」(https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/300/417922.html)。2011年3月11日の東日本大震災、その後の福島第一原発爆発事故の時、熊本地震の時も水野氏は解説をしていましたが、いつもメッセージに気迫を感じなかったのは私だけではなかったと思います。タイトルには「広がる反発」とは銘打っていますが、その内容たるや政府の有識者会議の報告がメインで、肝心の現地・福島の方々の意見が極めて少ない、取材を確かにしたのでしょうか、何か意図的とも思える報道スタンスです。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=26258

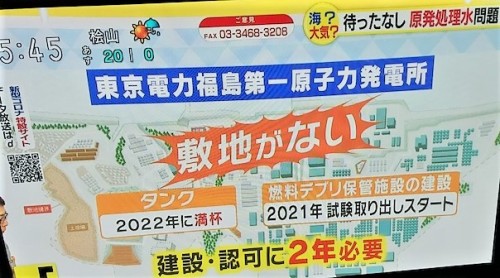

汚染水からは放射性のトリチウムは取り除くことができず、すでに117万tの処理水がたまり、2022年夏にタンクが満杯になる見通しと、まずは現状を手身近に解説。

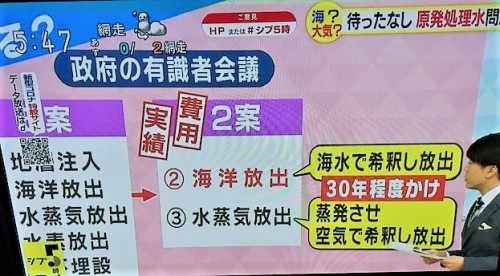

そこで経産省がきのうの専門家会合で示したのが、

▽海水で薄めて海へ放出する、

▽煮詰めて水蒸気にして大気中に放出する という2つの環境放出処分案。

経産省はほかにも地下に埋めたり、敷地を拡げて長期保管することを検討したものの、実績が無かったり、許可を得るのが難しいと説明。

これに対し海洋放出は世界中の原発で普段から行われ、大気放出も実績があること。

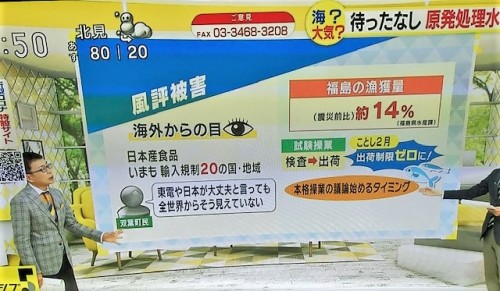

また被ばく影響の試算では海洋放出で年間最大0.62μSv、大気放出で1.3μSvと、人が自然界で受け、2100μSvを下回って影響は小さいため、環境放出が合理的だという。でもこの環境放出案、風評被害など社会的影響が大きくなる点をはっきり示していない点が大きな問題と説明。

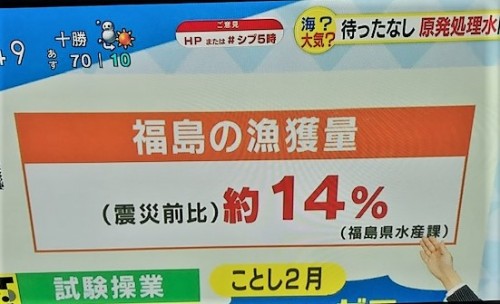

一方、福島の漁業、水揚げはいまだに事故前の2割にも満たない厳しい状況で、今、環境放出されれば、「また海へ放出された」点が強調されて全国に伝わり、壊滅的な打撃を受けるおそれを漁業者は懸念しています。今後は専門家会合の議論を参考に、最終的には政府が関係者の意見も聞いて処分方法を決める方針とのこと、政府側の代弁に終始していました。

ただどんな方法をとるにせよ、風評被害は抑えなければならず、そのためには福島の魚などを買う全国の消費者に政府が説明しておく必要があるが、取り組みはまだ不十分。今後、消費者団体などに丁寧に説明して、理解が得られるか見極め判断していくことが必要と最後に簡単に締めくくっていました。

原発事故時の彼の報道の仕方、熊本地震時のスタンス、そして今回のこの報道、一貫してジャーナリストとしての熱を感じず、どこか上から目線の冷たさを感じました。

先月のNHK山崎記者とは対照的なテーマへの姿勢・醸し出す雰囲気でした。

4月の年度初めは、何かと団体の重要な会議が予定されていて、私が関わる諸団体の会合も、あるものは延期となりましたが、電子的会合に代えたり、インターネット会議でZOOMを使って実施したり、この機を捉えて新しい試みもなされています。

秋山財団の今年度最初の研究助成選考委員会では、いつもの倍以上の座席の間隔を取って行いました。選考委員の先生は、遠隔地からの方はご欠席されましたが、出席の委員は階段下でのアルコール消毒、全員マスク着用で議論に参加されました。今後はインターネットを通じての会議も検討したいと思っています。

今回は最初の会合だったので、微妙な空気感、秋山財団の目指す方向等については、私自身直接お会いしてお話をしたかったという面は正直ありました。新しい「座組」とでもいうのでしょうか、新しい選考委員長も選出されて、これからの活発な議論を期待したいものです。

そう言えば、今年1月の北海道庁の「定例立ち入り検査」、秋山財団では4回目となりましたが、選考委員会の議事録を読まれたようで、その時の道担当者のご感想として、「大変活発なご議論を毎回されているのですね!」とのお言葉を頂きました。その旨を、先日の選考委員会の席で私からもご報告しました。秋山財団33年間の活動継続ができているのも、この選考委員会の率直な熱のこもったレベルの高い議論が全てですから。歴代の選考委員の皆さまには本当に心から感謝です。

一方、(一財)札南高学校林財団の企画活動委員会では、ZOOMを使っての会議でした。

遠隔からの参加者はZOOMを使っての参加。最初は音声トラブル等はありましたが、すぐに使い慣れて今後の会議の開催手法として有効との感触を得ました。

恐らく、今回の新型コロナウイルス蔓延状況がなかったら、このような形態は話題としてはあったとしてももっと先の導入だったと思われ、災い転じて福となす、そんな気持ちで会議自体の開催形態を考え直すよい機会となっています。

今年度から秋山財団のアウトリーチ活動の軸としていく『寒冷期の避難所プロジェクト』の構想は、根本昌宏先生を中心に、今、どんどんその拡がりを見せてきています。

< これまで秋山財団が支援した根本昌宏先生のプロジェクト関連 >

“地域をつなぐ”プロジェクト3

| プロジェクト名 | 厳冬期の災害に向き合い、「地力(ちぢから)」の向上でいのちを護る |

| 概要 | 冬の万が一への対策は、すべての地域が万全ではない。北海道実証プロジェクトが自助・共助・公助を包含した「地力」を高め、寒冷地域のいきる力を増幅する。 |

| 代表者 | 根本 昌宏(ネモト マサヒロ) |

| 所属役職 | 日本赤十字北海道看護大学 教授 |

| 助成期間 | 2015年度~2017年度 |

プロジェクト11

| プロジェクト名 | 積雪・極寒冷地域のいのちを護る防災・減災への取り組み―いきるための力を創出する |

| 概要 | 道内の積雪・極寒冷地域災害に対処できる能力を人的ネットワークを生かした実践演習を通じて集積し、「いきる力・いきぬく力」を培い、多種多様な災害に備える。 |

| 代表者 | 根本 昌宏 |

| 助成期間 | 平成23年度~25年度 |

* プロジェクト関連のこれまでの記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E6%98%8C%E5%AE%8F

今年度は、これまでのネットワーク形成をさらに発展させるために、一つは高校生たちの取り組み、もう一つは避難所における性被害への取り組みを実践されている方々とも手をつないで、より広範なネットワーク形成とアウトリーチ活動を展開していこうと思っています。

先日、高校生チームと根本昌宏先生との初めての懇談を秋山財団で開催しました。折からの新型コロナウイルス対策で、写真のような形態で行いましたが、双方とも大変有意義なひと時でした、もちろん秋山財団にとってもですね。

今年6月に札幌のチカホ空間で開催予定のイベント開催に貴重なアドバイスを頂いたようでした、これからが楽しみです。

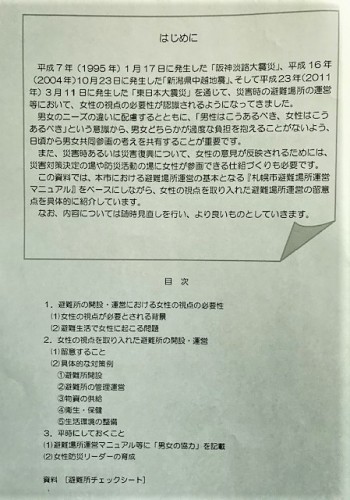

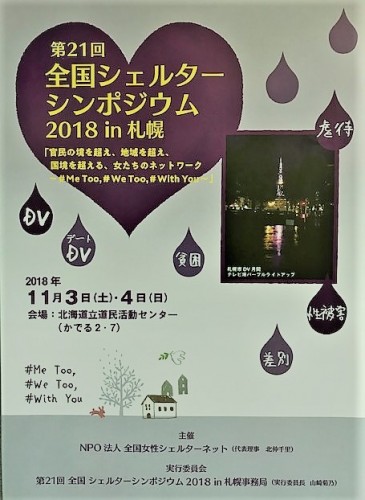

もう一つは、避難所における「性被害」に取り組む活動団体の方々との面談です。折から内閣府でも、札幌市でも取り組みが始まっているようです。阪神淡路大震災に端を発した避難所における性被害、当事者たちが声を上げ始めて今、先進国としては大変遅い動きではありますが、その活動の盛り上がりを見せてきています。

この分野における札幌での市民活動は、全国でも先駆的との評価をこれまで得てきています。一昨年札幌で開催されたフォーラム、この第一回が札幌で始まったのは市民として誇るべきですね。この中核団体の本拠が札幌市中央区の愛生舘ビルの一室、「女のスペース『おん』(http://www.ne.jp/asahi/sapporo/space-on/)」です。

昨年末のNHKテレビで再放送された番組も大変示唆に富む内容でした。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=37661

昨日、愛生舘ビルの私の部屋で代表の方お二人と、秋山財団の今年の活動に是非ご参加してほしい旨をお願いして、ご快諾を頂きました。

9年前の大地震直後もそうでしたけど、社会的にプレッシャーが掛かった時、どう前向きでいられるか、何を生き続けるモチベーションとするのか、それが人類の英知として問われているような気になるのは私だけではないでしょう。テレビのニュースは気迫がなく、何の感動もない昨今、特に日本の政治家の発言はその内容の無さだけでなく、表情・言葉の力すべてが空虚で空間をただ通り過ぎていきます、いや、ただ過ぎていくならまだしも、悪臭と汚物をまき散らして過ぎていくという方が的確かもしれません。

そんな中で、環境分野でのオピニオンリーダー・枝廣淳子さんのメーリングで、今の時期に心することをご紹介されています。数年前に私は、秋山財団も会員である枝廣さん主宰「異業種勉強会」で、初めて「レジリエンス(しなやかな強さ)」という言葉を耳にしました。その後、気候変動ほかの環境変化への対応として、しばしばこの言葉を目にしています。今、その時なのでしょうね。

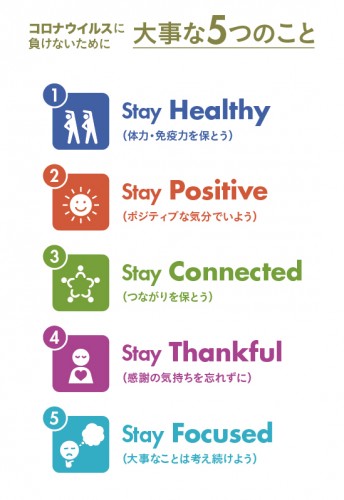

今、新型コロナウイルス対策として、一人一人ができることが、以下の五項目にまとめられています。

「コロナウイルスに負けないために大事な5つのこと」

(1) Stay Healthy(体力・免疫力を保とう)

(2) Stay Positive(ポジティブな気分でいよう)

(3) Stay Connected(つながりを保とう)

(4) Stay Thankful(感謝の気持ちを忘れずに)

(5) Stay Focused(大事なことは考え続けよう)

説明入りの全文はこちらです。

* https://www.es-inc.jp/insight/2020/ist_id010284.html

「正しく恐れる」、まさに長期戦を覚悟して、日々の日常を継続しながら新たな「感染症との闘いの時代」を生きていく知恵を生み出していかなくてはならないと、心からそう思っている昨今です。

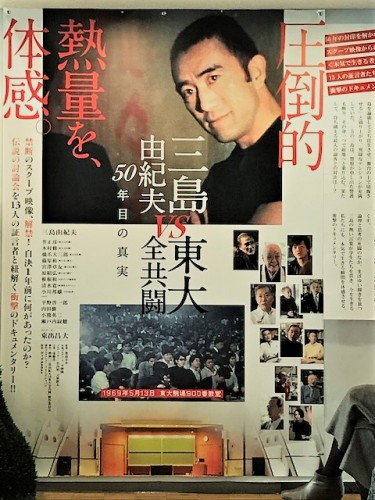

予告を聞いた時からすぐに観に行こうと思っていた映画『三島由紀夫 VS 東大全共闘(https://gaga.ne.jp/mishimatodai/)』、TBSの秘蔵映像がオープンになり、さらにその後のそれぞれの足跡も加わっての2時間、札幌の「シアターキノ(https://www.theaterkino.net/)」で私の学生時代の空気感が蘇りました。

~~~~~~~~~~~~~HPより引用 監督 豊島圭介さんのメッセージ

とにかく濃い。映っている人間たちがべらぼうに濃い。文豪でありながら身体を鍛え上げ民兵組織「楯の会」を作るような奇妙なスーパースター三島由紀夫は、千人の敵をまとめてなぎ倒すつもりで討論に来ている。特濃である。迎え撃つ東大全共闘も、挑発したり、恫喝したり、内輪もめしたり、こちらもかなの濃度で三島に挑む。とにかく全員が、火傷しそうに熱い。50年経った今の姿も登場するが、よく見てほしい。「なんだ昔より熱いじゃないか」とたまげるはずだ。映画館を出たとき、たぶん日本はこれまでと違って見える。そんな映画です。

~~~~~~~~~~~~~

こちらの解説に詳細は語られていますーー> https://www.jiji.com/jc/bunshun?id=36746

私は1969年に札幌から大学進学のために首都圏に。第一志望の東京教育大学の入試が中止になり、当時、社会が騒然とする中、国立一期校というカテゴリーの中から千葉大学に進学しました。今、新型コロナウイルスで世界が恐れをなしている状況は、どこか当時と似たような雰囲気を感じるのは私だけではないのではと思う昨今です。

< これまでの私の関連記事 >

* 三島由紀夫ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E4%B8%89%E5%B3%B6%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB

* 東大全共闘ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8%E5%85%B1%E9%97%98

* 東大全共闘ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=31144