「TGR 2013(http://s-artstage.com/2013/tgr2013/)」が、公開審査会で先日終了しました。私は昨年までの3年間、審査員として舞台の上にいて、今回、初めて客席で過ごしましたが、周りの満席の演劇関係者が殊のほか真剣な眼差しで公開審査のやり取りを見守っているのをあらためて感じました、それぞれの審査員の方々のコメントも大変興味深かったですね。

TGRについてはこれまでもたくさん書いてきました(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=TGR)。

札幌劇場連絡会 藤村智子会長のご挨拶

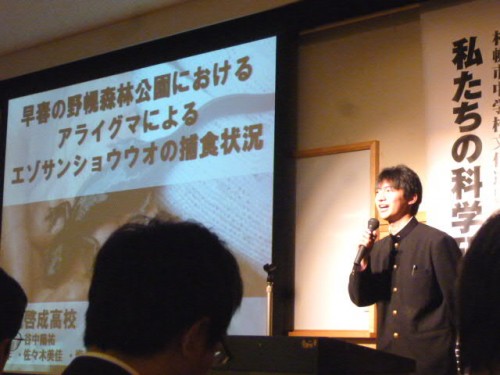

今年の審査員 7名による公開審査!

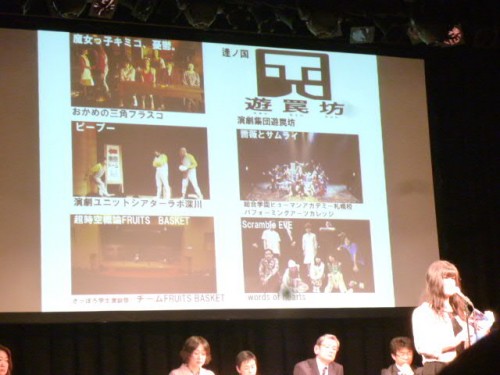

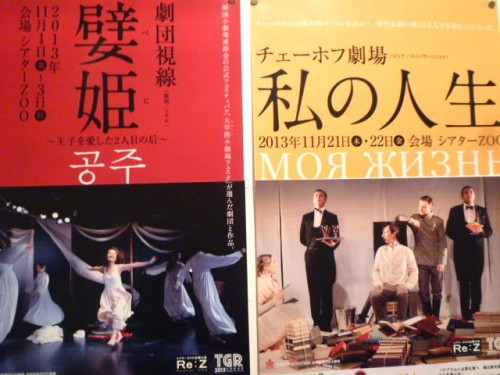

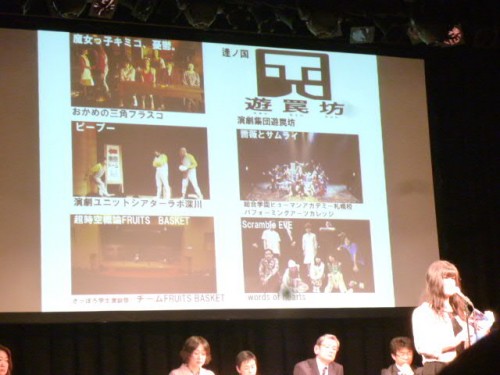

今年の新人賞ノミネート6作品

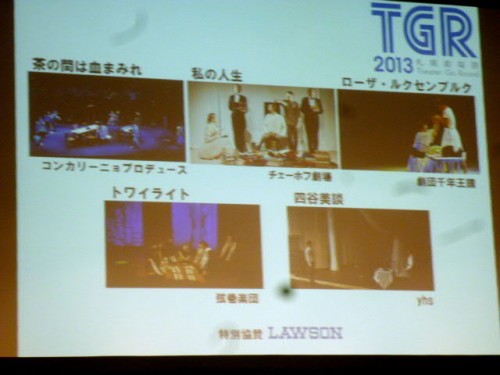

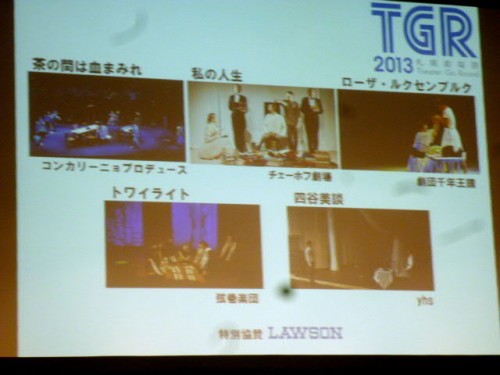

大賞ノミネート 5作品

新人賞は、演劇集団遊罠坊「逢ノ国」 http://asobinnbou.jugem.jp/

「新人賞2013」は遊罠坊(あそびんぼう)

TGR大賞は 劇団千年王國「ローザ・ルクセンブルク」 http://sen-nen.org/

特別賞には企画賞として、コンカリーニョプロデュース「茶の間は血まみれ」 http://www.concarino.or.jp/2013/11/chanoma/

特別賞の演出賞としてyhs「四谷美談」 http://yhsweb.jp/

こちらの特別賞受賞団体には特別協賛のローソンより、ローソン特別賞として「Lチキ半年分」も。

さらに今回は最終5作品には残らなかったものの審査員から高い評価を獲得した作品として劇団パーソンズ「私たちの賞味期限」に審査員奨励賞が贈られました、昨年の新人賞に続く受賞。 http://persons.xxxxxxxx.jp/

「TGR大賞2013」は千年王國「ローザ・ルクセンブルク」

札幌の秋は演劇「TGR」がすっかり定着しました、嬉しいことですね。今年、私自身は7つの公演しか観ることが出来ませんでしたが、いずれも力作・熱演でした。特に大賞受賞した「ローザ・ルクセンブルク」は、若い橋口幸絵さんが、歴史と真正面に向き合っての脚本・演出、それに役者・ダンサー・音楽の担い手が見事にコラボしての舞台で感動しましたね。正直言って、これまでの作風から、革命とか云々というよりも「情緒的」な芝居かなと予想していたので、想像を越える時代認識の表現に圧倒されました、嬉しかったです。このところの「いのちと向き合う」橋口さんの真摯な姿に敬意を表します。

チェーホフ劇場「私の人生」はテーマが骨太で、余韻もあり、良かったと私は思います、それと、ノミネートにはなりませんでしたが、札幌座「ロッスム万能ロボット会社」も、すがの公さんの意欲的チャレンジと多様な役者の皆さんの登場、背景の120体を越えるロボットたち、それぞれに新しいジャンルへの挑戦が感じられてこれからが楽しみです、谷口健太郎さんの模索も期待しています。「茶の間は血まみれ」、「四谷美談」は、イトウワカナさん、南参さんの作風が確立していましたし、今回の審査会でも弦巻啓太さんの話題でいっぱいでしたが、自分の人生物語を提供した弦巻さんの勇気等、これまで以上に「劇場祭」としての大きな収穫を私は感じました。

昨年までの3年間の審査員体験から、自分の演劇を観る視点が拡がり、深まった気がします。そして、一観客として「楽しむ」喜びも取戻し、「審査」よりも「鑑賞」の心地よさが幸せですね。関係者の皆さん、お疲れ様でした、そして、ありがとう!