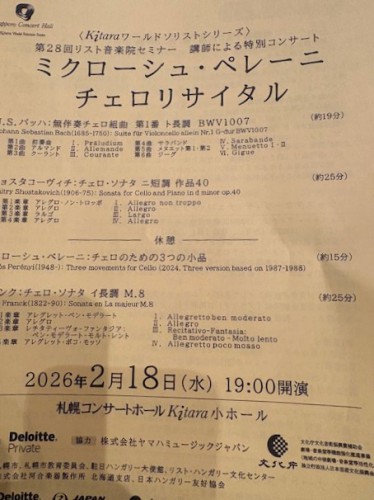

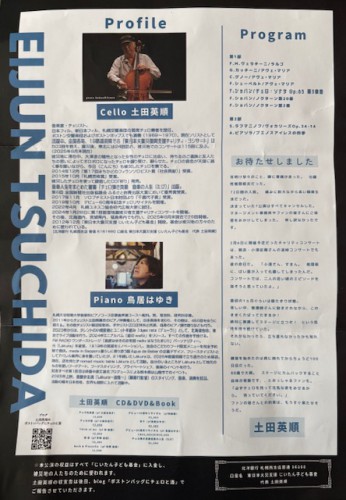

ハンガリーのチェロ奏者、ミクローシュ・ペレーニのチェロリサイタル、今回は初めて聴く曲が多かったのですが、つやのある音色、高い演奏技術、2時間の熱演に全く聴いてて疲労感もなく素晴らしい演奏でした。後から確認したら彼は78歳、そのエネルギッシュな演奏に更に感動が増幅されました。

最初のバッハの無伴奏チェロ組曲の冒頭数十秒で、その滑らかな艶のある音色とボーイング(弓使い)に引き込まれました。7歳でブダペストのリスト音楽院に入学されたのですね。

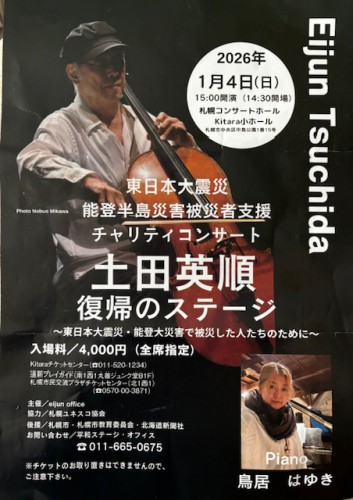

今回の会場は札幌中島公園内にあるキタラ小ホール、公園入口から会場までの冬のプロムナードは折からの新雪もキラキラ光って夢の中のようでした。

公園内の菖蒲池、夏はボートも浮かび憩いの場ですが、冬は一面の平らな空間となっています。昔、私が幼い頃はここにスケートリンクが作られていました。大通りと相まって何回も通ったのを思い出しながら会場に向かいました。

演奏が終わって帰り道、観光客も雪の広場でキャッキャ言いながら楽しそうに雪と戯れていました。公園入口から見るススキノ・札幌駅方面もまた美しかったですね。

演奏自体はもちろん、前後の中島公園の冬景色も素晴らしく、ひと時心が洗われる夜でした。

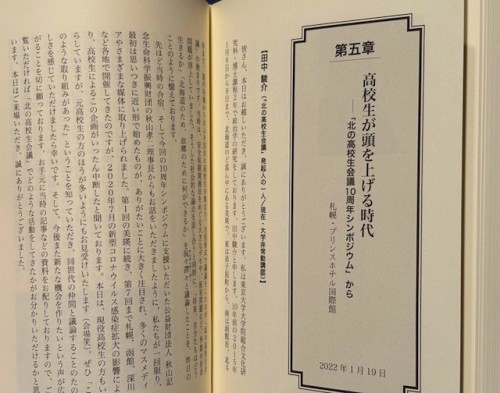

* これまでのチェロ関連記事ーー> 秋山孝二の部屋

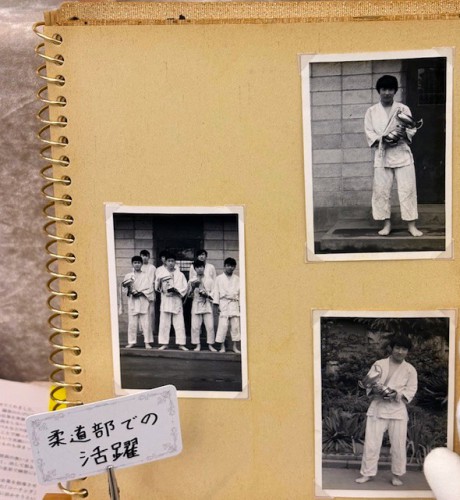

ついでに私自身のチェロの思い出。