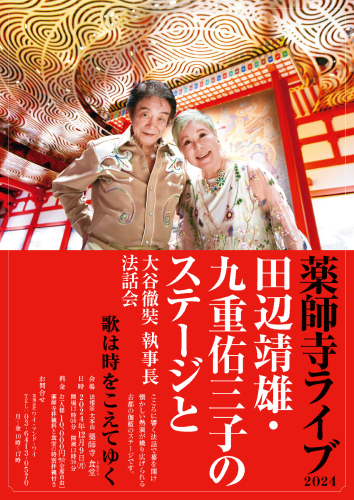

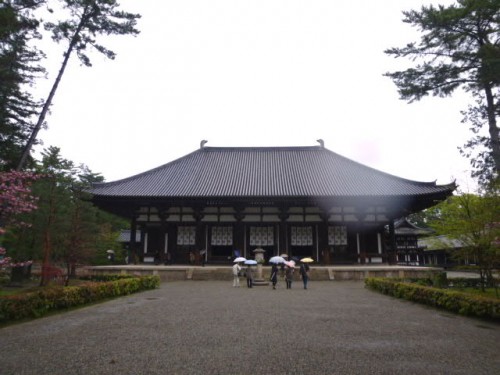

奈良の薬師寺には、この数年何回も足を運んでいますが、年末の法話は初めてでした。全国各地から来場者も多数、当日は開始前に本堂で大谷徹奘執事長のお経で薬師如来さまの前でお参り、その後に会場の食堂(じきどう)で法話他を拝聴しました。

* 薬師寺に関連してーー> 秋山孝二の部屋

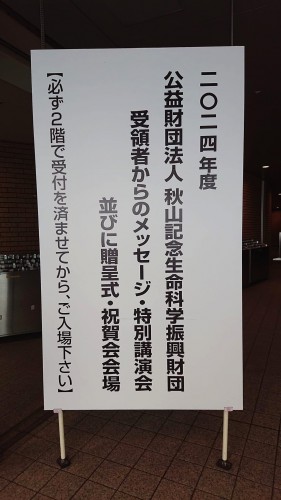

今年9月の秋山財団授賞式の特別講演でも大谷執事長には大変お世話になりました。

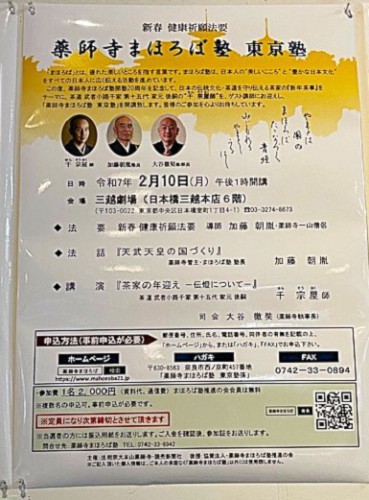

薬師寺には12月でも修学旅行の生徒たちが大勢、この日も一日15校の修学旅行ご一行が訪問予定とのこと、訪問時も昔から高田好胤和上で有名な法話に聴き入っていました。僧坊内には年明け2月の東京での祈願法要の告知もありました。

伊丹空港から奈良市内へのリムジンバス、近鉄の大和西大寺駅ではあの安倍晋三暗殺事件がありましたね、今はどうということのない私鉄の駅で平穏な風景でした。そう言えば今月には鈴木エイトさんのご講演もあり、何かの因縁ですね、ここから薬師寺のある西ノ京駅に向かいました。

今年の秋山財団贈呈式の写真が届きましたので、HPにはいずれアップされますが、こちらにも数枚掲載します。

贈呈式で、冒頭私のご挨拶。

ご来賓の宝金清博北海道大学総長のご挨拶。

* 寳金 清博 総長特設サイト (hokudai.ac.jp)

続いては、(公財)公益法人協会の雨宮孝子理事長のご挨拶。

* 公益財団法人 公益法人協会 (kohokyo.or.jp)

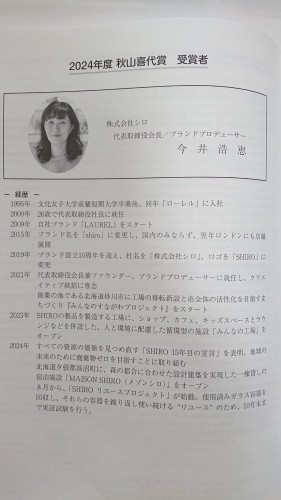

受賞者の素晴らしいご挨拶、秋山喜代賞受賞の今井浩恵会長。

* SHIROオフィシャルサイト (shiro-shiro.jp)

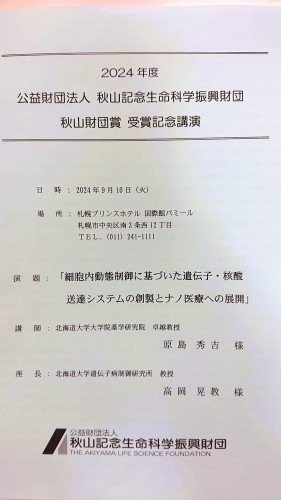

秋山財団賞受賞のミニ講演、原島秀吉教授。

* 原島 秀吉 (Hideyoshi Harashima) - マイポータル - researchmap

贈呈式も終わり、場所を移して交流会、皆さんも大いにコミュニケーションを図っていました。

今年の秋山財団贈呈式前の特別講演をお願いしている奈良薬師寺の大谷執事長は前日から札幌にお越し頂き、加森観光の加森公人会長を訪問、夜は会食で懇談しました。その折に加森会長はご自宅に掛けてあった故・高田好胤和上の書をお持ちになり、直弟子の大谷執事長にご披露されて、当時お会いした時のお話に花が咲きました。

加森会長と大谷執事長は少し前のルスツでの集まりでお会いしたばかり。

* 秋山孝二の部屋 » Blog Archive » ルスツでのひと時 2024夏 (akiyama-foundation.org)

一方、大谷執事長は旭川のユーカラ織のバッグをいつも持参しているとおもむろにお荷物から取り出してご披露、浅からなぬ縁を感じた時間でした。

その夜の会食も大盛り上がり!久しぶりの「昭和」の三味線・踊りの宴会、加森会長の小唄も素晴らしかったです!!

思い出に残る財団贈呈式前夜でした!!!

今年の秋山財団贈呈式他はたくさんの方々のご出席を頂き、盛んな交流もあり大盛況で終了しました。

* 近々、こちらのサイトに動画他詳細報告がアップされます

ーー> 秋山記念生命科学振興財団 (akiyama-foundation.org)

贈呈式に先立っての「受領者からのメッセージ」は、3人の方から日頃の研究、活動のご報告。

~~~~~~~~~~~~~~~

〇 受領者からのメッセージ

・『超低投与線量PET検査を実現するDeep Learning技術の確立』

吉村 高明 様(北海道大学大学院保健科学研究院健康科学分野 講師)

・『麻酔分子が細胞応答を消失させる分子メカニズムと 農業分野への新規な麻酔の応用研究』

陽川 憲 様(北見工業大学工学部応用化学系 准教授)

・『高校生・大学生向け創業支援ネットワーク形成プロジェクト』

浜中 裕之 様(NPO法人北海道エンブリッジ 代表理事)

~~~~~~~~~~~~~~~

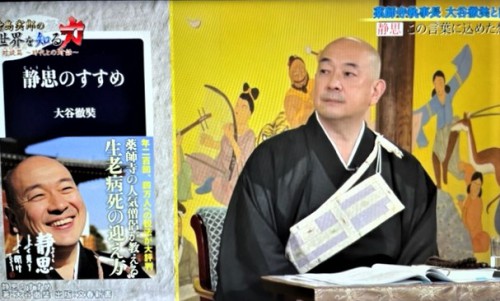

続いては法相宗総本山薬師寺の大谷徹奘執事長の法話です。

* 奈良薬師寺 公式サイト|Yakushiji Temple Official Web Site

~~~~~~~~~~~~~~~

〇 特別講演会(法話)

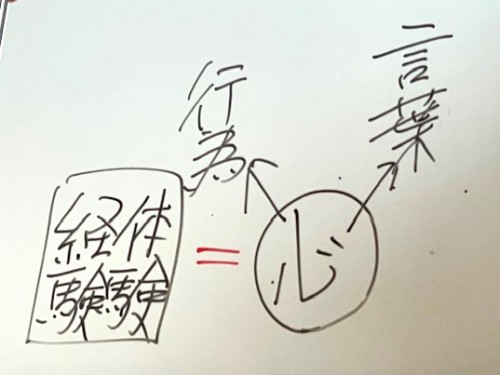

演 題:『心とは ~心のしくみと幸せの法則』

・講 師:大谷 徹奘 師(法相宗大本山薬師寺 執事長)

開始かなり前から多くの参加者がお集まり頂いていました。

引き続きの贈呈式、今年の『秋山喜代賞』は株式会社シロの今井浩恵代表取締役会長です。パリパラリンピックの応援から帰国直後、アスリートの関係者の方のご活躍、ご自身の20代の社長就任時の金融機関の対応等、簡潔明瞭なご挨拶は素晴らしかったですね。

* 会社概要 | SHIRO(シロ)オフィシャルサイト (shiro-shiro.jp)

* 【トップに聞く 2022】シロ今井浩恵会長 育ててくれた砂川に恩返し、「みんなのすながわプロジェクト」にかける想い (fashionsnap.com)

『秋山財団賞』の原島秀吉先生のご講演、ワクチン開発の第一人者でかなり専門的なお話でしたが、留学後に研究テーマを変更しての研究活動等、興味深いご講演でした。

* 原島 秀吉 (Hideyoshi Harashima) - マイポータル - researchmap

終了後の懇親会では、大谷執事長も多くの方々と最後まで交流して頂き、中締め後もなかなか散会とはならず、いつまでも懇談が続いていました、嬉しかったですね。

今年9月、秋山財団贈呈式で特別講演を予定している奈良・薬師寺の大谷徹奘執事長からお誘いがあって、先日はルスツにある「ヒノキ新薬株式会社(会社概要 | ヒノキ新薬株式会社 (hinoki.co.jp))」の「ルスツ山寮」に行きました。今年3月に文化庁の『登録有形文化財』に指定された建物で、その祝賀と大谷執事長の還暦お祝いを兼ねて、茶の湯とご講演でした。

* ヒノキ新薬株式会社ルスツ山寮 文化遺産オンライン (nii.ac.jp)

* 有形文化財にヒノキ新薬ルスツ山寮 故白井氏設計洗練のデザイン 高い評価、喜ぶ地元:北海道新聞デジタル (hokkaido-np.co.jp)

広大な敷地に9ホールのゴルフコースもあるとか、大変ご立派な施設です。館内は二階建て、一階ホールは吹き抜けで、講演はこちらで、茶の湯は隣のお茶室でした。

お茶室の掛け軸、花卉、お花にはそれぞれの拠って来る物語とお心遣いがあり、解説をお聞きするのも楽しかったです。

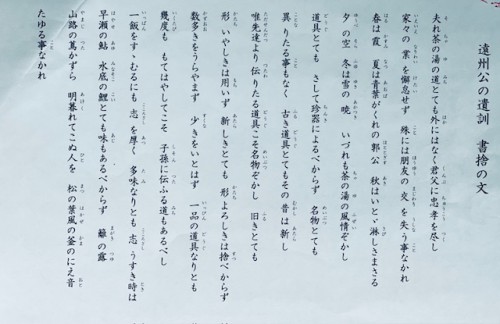

遠州茶道宗家十三世家元の小堀宗実さんのお話と薬師寺執事長の大谷哲奨さんのご講演。

* 13世 小堀宗実 – 遠州流茶道 (enshuryu.com)

* 奈良薬師寺 公式サイト|Yakushiji Temple Official Web Site

* これまでの薬師寺の記事ーー> 秋山孝二の部屋 (akiyama-foundation.org)

人の道、伝統文化の継承等、そもそものお話は心洗われる時間となりました。

もう何十年振りでしょうか、札幌市内から中山峠を越えてルスツに向かう行程、峠の茶屋も随分立派になって、時の流れを感じました。

今年9月の秋山財団贈呈式に先立つ特別講演は、奈良・薬師寺の大谷徹奘(https://www.tetsujo.net/)執事長を予定していて、先日は事前にご挨拶をしに奈良を訪問しました。境内には修学旅行生もいて、もう50年以上前の高校時代を思い出しました。これまで寺島実郎戦略経営塾では大谷執事長とは何回もお会いしてお話も伺っていますが、今回は1時間半以上応接室で向かい合っての面談、深いお話がたくさんありました。

* 薬師寺関連記事ーー> 秋山孝二の部屋 (akiyama-foundation.org)

写経を行うお堂を眺める応接室で。

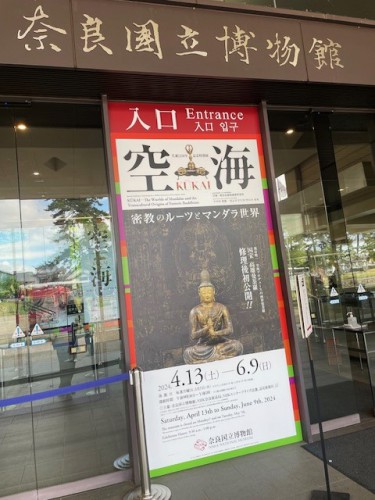

ちょうど奈良公園の奈良国立博物館では空海の生誕1250年を記念して『空海特別展』が開催中、閉館時間までに何とか間に合ってじっくり見学してきました。

* 空海 KŪKAI | 奈良国立博物館 (narahaku.go.jp)

曼荼羅の本来は球形とか、「縁」とはその「ふち」を意味するようです。

今年9月の秋山財団の特別講演会は大谷執事長が全国で展開している『法話』の一環として、財団としては初めての宗教家をお招きしての開催となります、研究者にとっても一般市民にとっても楽しみですね。

奈良の古き街並みは変わらず魅力ですね。

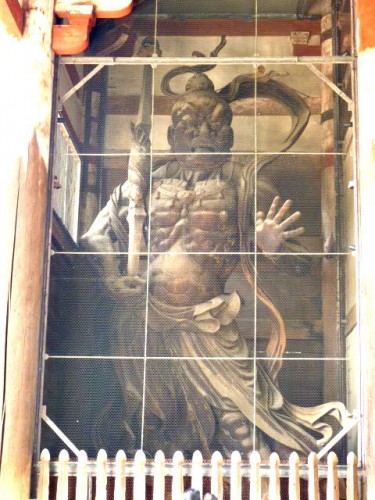

今回の『戦略経営塾』、『薬師寺東塔特別拝観(https://yakushiji.or.jp/toto/index.html)』期間と重なり、普段見ることができない塔内のレリーフ観覧の時間もありました。

12年の歳月をかけて行われた「国宝 東塔大修理」が完了し、東塔落慶記念として初めて東塔初層・西塔初層内の中村晋也作『釈迦八相像(東塔因相・西塔果相)」が今年4月末から来年1月15日まで一般公開されています。銅製のレリーフは、富山県の黒谷(株)(https://www.kurotani.co.jp/)が製作したとのこと、私が理事長を務める「ワグナーナンドール・アートギャラリー(http://wagnernandor.jp/mobile/wnag.html)」の鋳造作品もここで製作されているもので、優れた鋳造技術は高く世界的にも評価されています。

* 東塔修復関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19395

西棟の初層内展示も併せて開催中でした。

金堂の前の灯篭には伝説の高田好胤管主が刻んだ文字も。

* 高田好胤(https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=D0009250133_00000)

そして、経営塾の行われた「食堂(じきどう)」は厳かな仏教伝来を絵画で表現した室内で、大谷徹奨(https://www.tetsujo.net/)執事長、寺島実郎さんのご講話、その後はまほろば会館での交流会でした。

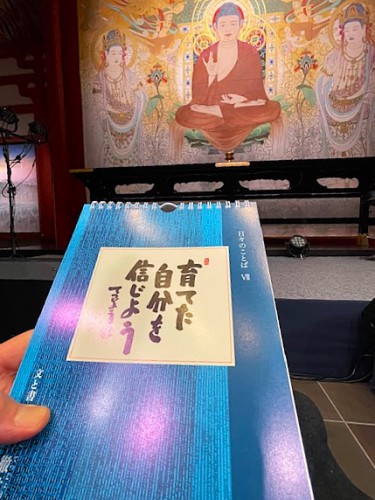

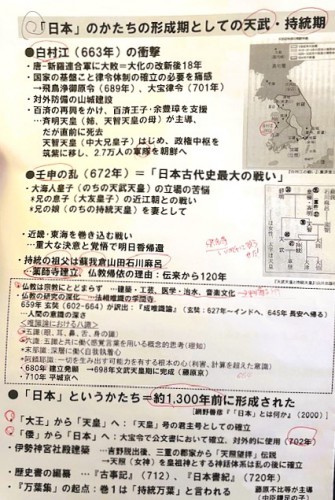

講話資料の一部から。

この経営塾、毎回のことですが、現在のウクライナ、ロシア、中東の歴史認識を遡って検証する時間は、実に貴重な内容でした。そして大谷執事長の「いのち」の深掘りも、心が洗われるような新鮮な響きでした。

奈良は心のふるさととして、原点を見極める場として染み入ります。

もう何回目になりますか、今年もまた奈良・薬師寺で「寺島文庫戦略経営塾」が開催されました。

* これまでの薬師寺関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA

前日夜に札幌から伊丹経由で奈良に入り、当日早朝には近鉄奈良駅近くの興福寺を雨の中散策しました。人も少なく静かで降る雨の景色もよかったですね。

昼前には東大寺にも。コロナ禍を越えて多くの修学旅行生、外国人観光客が訪れていました。

二月堂・三月堂への道は人通りがぐっと少なくなっていました、何回来ても心が落ち着きますね。

近鉄奈良駅近くのお店で買ったあんぱんとどら焼きの掛け合わせみたいな、餡は北海道十勝産小豆、とにかく「大」でした。

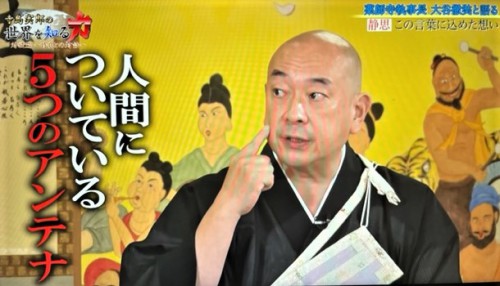

寺島実郎さんの『世界を知る力』シリーズの対談編、今回は以前に何回もお会いしている薬師寺の大谷徹奘(https://www.tetsujo.net/)執事長との対談でした。

* これまでの『世界を知る力』関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E3%80%8E%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8B%E5%8A%9B%E3%80%8F

* これまでの『薬師寺』関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA

心に染み入るお話の数々、また近々お会いできる機会があります、楽しみです!!

寺島実郎さんの戦略経営塾、リレー講座、連続講座をこの10年継続して参加していますが、今月の寺島実郎の世界を知る力 #7「世界経済の見通し/”北の黒船”知っておくべき日露関係の近代史(https://www.youtube.com/watch?v=wFvESgeQnds)」も素晴らしい内容でした。

事前に寺島さんから私に電話でご連絡を頂いて、「是非、ロシアとの関係においては北海道の多くの方々に視聴して頂きたいのでご案内を!」とのメッセージでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~番組内容:多摩大学の久恒啓一教授の発信から

経済というのはそもそも中国古典からは、「世を経(おさめ)、民を済(すくう)」こと。

世界経済

- IMFの世界経済予測では、世界同時好況の3年間。2020年はコロナ禍により▲3.3%成長。2021年は1月予測は5.5%だったが、4月予測は6.0%と強気

- 主たる原因はアメリカが2020年▲3.5%で、予測が1月5.1%から6.4%になったこと。バイデン大統領はワクチンの接種もすでに60日間で目標の1億人を突破(100日の予定だった)。4月末までに2億回の目標を設定。年収864万円以下には15万円の給付を行う。200兆円(1.9兆ドル)のインフラ投資の財政出動でアクセル全開

- 日本は2020年▲4.8%でこれは2013-2014年の規模。1月予測は3.1%、4月は3.3%でなお水面下

- 中国は2020年2.3%とプラスで、1月予測は8.1%、4月はさらに加速し8.4%。インドは4月予測で12.5%、アセアンは4.9%。アジアの世紀が顕著

- 日米の違い、アメリカの政策は機動力と柔軟性がある。

1:日本は赤字国債を日銀が青天井で引き受けており、後続世代の借金にしているだけ。

2:実体経済の悪さと株高(米33800ドル4月9日。日29708円4月9日)という不自然さ。不安材料がでてきた。投資会社アルケガスの破綻で日米欧の金融が大きな損失、レバレッジ投資、行き過ぎたマネーゲーム金融資本主義のいびつな姿

日本経済の「家計」

- 家計:勤労者(現役)世帯の可処分所得は、2010年43.0万円、2015年42.7万、2019年47.7万。2020年は49.9万(10万円給付を除けば47.1万円)、ピークは1997年の49.7万円)

- 全国全世帯の家計消費支出では2020年は月27.8万円、ピークは1993年の33.5万円。2000年から2020年の20年間では、年間47.3万円ダウン!!

衣は▲47.1%、食は8.6%、住は▲11.3%。小遣い・交際費は▲49.0%で34673円で20年前と比べ年間で▲41.6万円(最大の減少)。光熱・通信13.4%。教育・娯楽は▲28.0%で月▲15499円で年▲18.6万円

日本人は学ばなくなった、学べなくなった。シケて、内向きに!

- 消費支出の中身の推移:

食の分野のプラスは調理食、肉類、お菓子、飲料。マイナスは外食と魚介類、食生活も変化。増えたトップ3分野は諸雑費(どうでもいいもの。雑費貧乏)4152円増加、通信3958円増加(価格は4分の1に値下がりだがスマホ需要が大きく増加)、自動車関連(地方は2台、モールへ)3312円増加。一方で医療や健康(サプリ)は増えているのをみると賢くなっているともいえ、努力して情報に接することが必要だ、内向きから賢くへ!

全体知への接近:

今回からの3回は北方領土問題をめぐるロシアとの向き合い方がテーマ。今回は前提としての日露関係の歴史。

- 日本人は1853年のペリーの浦賀来航で近代が始まったと考えているが、「北の黒船」が先にやってきている。半世紀前の1792年にラックスマンが根室へ。函館への回航させ、長崎の通行許可証を発行。9ヶ月滞在した。漂流民であった大黒屋光太夫(1783年に漂流)を連れてきた。光太夫はエカテリーナ二世と面会。ロシア語をマスターし44歳で帰国。老中は松平定信。一時金30両を与えられ、月3両の手当をもらい、千代田区番町に住み78歳まで生きた、聞き書き『北瑳聞』

- 1785年には林子平が「蝦夷国全図」という北海道の概念図、1798年には近藤重蔵が択捉を調査、「大日本恵土呂府」の標識を建てた。1800年に伊能忠敬が日本地図を完成

- 1804年にはレザノフが長崎に。6か月間留め置きで、通行証を取り上げられる。仙台石巻の漁師4人(1793年に漂流)を連れてきた。世界一周を初めてした日本人、アレクサンドル一世と面会。聞き書き『環海異聞』

- 情報は受け手の能力に比してしか伝わらない。レザノフは択捉で略奪行為を働き警戒された。

- 1806年に津軽藩、南部藩に守備の要請。1807年幕府の直轄地天領にする。1821年松前藩に返却。1860年ロシアが清国と結んだ北京条約でウスリー川東岸を割譲させ、ウラジオストック(東を攻めよ)を建設。北海道と極東ロシアは双生児、どちらも移民で成立。近代史はロシアと向き合った100年だった(司馬遼太郎)。

- ロシアが東へ向かう理由:ピョートル大帝(ロマノフ王朝の中興の祖)は1697年3月から18月間欧州視察を行ない、4か月間オランダ東インド会社で造船術を学ぶ。1703年サンクトベルクの建設を開始(1792-1918年のロマノフ王朝の首都)。1705年日本語学校を創設。漂流民の大坂出身の伝兵衛(1701年)を教師にした。1754年日本語学校はイルクーツクに移転。13世紀から15世紀にかけてモンゴルに支配された「タタールのくびき」から、東方に巻き返し。

- 日本の動向:ラックスマンとレザノフの間の1800年に八王子千人同心100人(家康が武田軍団を郷氏にした100人10組の大軍団)が蝦夷地へ入植。原半左エ門。苫小牧50人、白糠50人。ロシア対策の開拓だった

今月からは続いて翌週に細川護熙元首相との対談も、歴史を遡りリアルな細川家伝承のお話の数々、説得力が素晴らしかったです!細川護熙さんとは奈良・薬師寺でもリアルにお話を伺いました。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%AD%B7%E7%86%99

奈良・薬師寺の『まほろば塾(https://www.mahoroba21.jp/)』は、今年は中止となっていましたが、先日から新たに配信による新しい時代でのスタートを切りました、『まほろば塾オンライン配信(https://www.mahorobadoga.jp/)』です。

* これまでの『薬師寺』関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA

先日は再開第一号として、スペシャルゲストのお二人、細川護熙元総理大臣と寺島実郎多摩大学学長、コーディネーターは薬師寺の大谷徹奘(https://www.tetsujo.net/)幹事長です。大谷幹事長は1999年から「心を耕そう」をスローガンに全国各地を駆け巡り、年間約300回の法話会をされています。

第一部は寺島実郎さんの特別講演、1964年に修学旅行で訪れた時、当時の高田好胤管主のお話に感動されて以来、奈良、薬師寺とのお付き合いの経緯をお話されました。

最後は、加藤朝胤管主の簡潔明瞭な締めのお話、素晴らしく充実したひと時でした。

今年も寺島実郎戦略経営塾の薬師寺(https://www.nara-yakushiji.com/)でのセミナー、充実した時間となりました。

* これまでの記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA

慈恩殿での細川護熙(もりひろ)元総理大臣のご講演、歴史における文化の力を、陶芸家としてからだけでなく語られました。

まほろぼ会館に場所を移しての大谷徹奨(http://www.tetsujo.net/)さん、寺島実郎さんのご講演は、いつもにも増して含蓄のあるお話でした。

今回、経営塾の他に、時間をつくって奈良町(ならまち)にも足を運びました。著名なお寺とは別に、町民の人々の暮らしを醸し出す町並みは、奈良のまた違った文化を観た思いです。

この街並みの中に、奈良女子大学のセミナーハウス(http://www.nara-wu.ac.jp/gp/naragp_ex/seminar_house.html)がありました、風情がありますね。

今回のセミナー、大谷さんのお話から、仏教は「気づき」を見つけること、そして、「自分との対話」をし続けることを学びました。また、寺島さんは、「宗教ジェロントロジー」についての言及を、各宗教の系統的関連性から基調はお話でした。

「老いるとは、学ぶことをやめた状態をいう」、心に響く最後の一言でした。また、奈良を訪れたいですね。

第7期寺島文庫戦略経営塾が、4年ぶりで奈良西ノ京・薬師寺(http://www.nara-yakushiji.com/)で開催されました。

* 4年前の薬師寺での講義

http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6

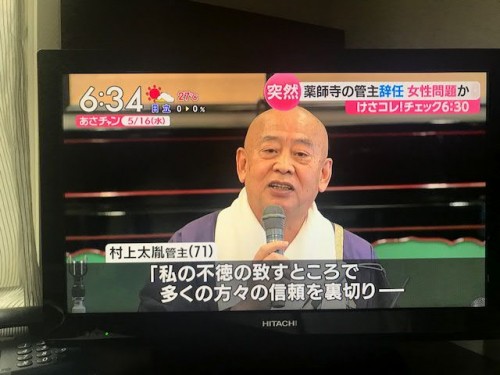

開催日の早朝、東京の宿泊先で観たテレビニュース、今回の講義の冒頭で、村上管主はご挨拶の予定でしたので大変驚きました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://mainichi.jp/articles/20180516/k00/00m/040/102000c

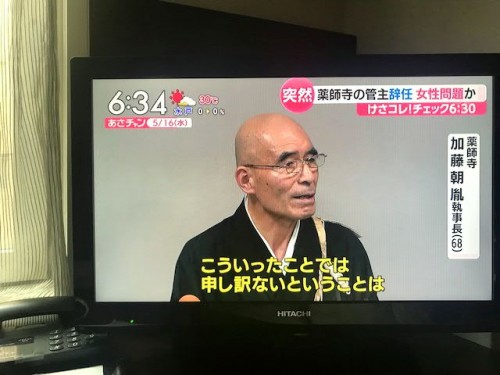

法相宗大本山・薬師寺(奈良市)は15日、最高責任者に当たる村上太胤管主(71)が辞任したと発表した。村上管主は「不徳の致すところで多くの方々の信頼を裏切り、ご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫(わ)び申し上げます」との書面を寺に提出した。村上氏は寺側に「宗教者として不適切な女性関係について、週刊誌に取材を受けた」と説明したという。村上氏は執事長や法相宗宗務長などを経て2016年8月に管主に就任。当面、加藤朝胤執事長(68)が業務を代行する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ニュース おわり

私は、受付時刻より早めに奈良西ノ京・薬師寺境内に着き、白鳳伽藍で修復事業中の東塔を除き、

* 金堂で「薬師三尊像【国宝】薬師如来、日光菩薩、月光菩薩(http://www.nara-yakushiji.com/guide/hotoke/hotoke_kondo.html)」

* 大講堂で「弥勒三尊像【重要文化財】、仏足石・仏足跡歌碑【国宝】(http://www.nara-yakushiji.com/guide/hotoke/hotoke_daikodo.html)」

* 東院堂【国宝】で「聖観世音菩薩像【国宝】(http://www.nara-yakushiji.com/guide/hotoke/hotoke_toindo.html)」

* 西塔(http://www.nara-yakushiji.com/guide/garan/garan_seito.html)

に足を運び、参拝してしばし黙考できました。

西塔

西塔

午後からの受付後、新たに復興した白鳳伽藍の「食堂(じきどう)http://www.nara-yakushiji.com/guide/garan/garan_jikido.html」を説明付きで見学し、建物外観は奈良時代の意匠を凝らした作りとし、内部は現代技術を活用することで広い空間を確保し、食堂を多目的に利用することを想定しています。堂内には田渕俊夫画伯により描かれた食堂ご本尊「阿弥陀三尊浄土図」を中心に、全長約50メートルにわたる壁画「仏教伝来の道と薬師寺」が奉納されています。

さらに、道路を渡って「玄奘三蔵伽藍(http://www.nara-yakushiji.com/guide/garan/garan_genjyo.html)」で壮大なインドから西安までの仏教伝来の歴史絵図。4年前にも観ましたが、詳細な解説付きで足を運ぶと、より深い空間となりました。食堂壁画とこの歴史絵図で日本への仏教伝来が完結しています。

講義では、当初プログラムは変更されて、冒頭ご挨拶は記者会見をされていた加藤朝胤執事長、ニュース報道のお詫びのお言葉から始まり、失った信頼を取り戻すべく関係者全員で努力する旨のお話でした。

続いては4年前にもお話を頂いた大谷徹奘(http://www.tetsujo.net/)副執事長のご登壇。薬師寺の「まほろば塾(http://www.mahoroba21.jp/)」では、寺島実郎さんとともに講師陣のお一人です。

* まほろば塾 http://www.mahoroba21.jp/about/index.html

今回は「般若心経(はんにゃしんぎょう)」について、「お釈迦様の教えを現代に活用する試み:般若心経に学ぶ~玄奘三蔵と観自在菩薩」と題して、そのエッセンスを分かりやすくご解説されました。

お釈迦様の教えの根本は、「死=人間の有限性」。そして玄奘三蔵訳の「般若心経」は、主人公の名を「観世音菩薩(鳩摩羅什訳)」から約240年を経て「観自在菩薩(玄奘訳)」に書き換えたその真意。最後に、その心は、初めの三文字「観自在」と最後の八文字「羯諦羯諦、波羅羯諦(ギャーテイ・ギャーテイ、ハーラー・ギャーテイ)」に表現される、すなわち、最初に「自覚(自ら目覚め)」、まとめに「覚行(かくぎょう:目覚めながら行く)」、永遠なるものを求めて、永遠に努力する人を菩薩という、そう締めくくられました。

この日最後は、寺島実郎さんの現状認識、今回は特に宗教とAIほか、ホットな話題に鋭く切り込みました。

普段、なかなか時間を費やしてのこのようなお話は聞くことができなかったので、宗教、お寺というのはまさに学びの場だと、認識を新たにした一日でした。奈良、また時間を見つけて訪れたいものです。

奈良の散策は西ノ京方面も。昨年訪問した薬師寺、足を延ばして唐招提寺(http://www.toshodaiji.jp/)、垂仁天皇御陵(http://travel.biglobe.ne.jp/tguide/spot/s13369.html)、そして松伯美術館(http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/shohaku/)でした。

昨年(2014年)3月の薬師寺訪問の様子はこちら:

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19195

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19395

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19364

唐招提寺は、HP(http://www.toshodaiji.jp/)からの引用ですが、南都六宗の一つである律宗の総本山です。多くの苦難の末、7回目で来日をはたされた鑑真大和上は、東大寺で5年を過ごした後、新田部(にたべ)親王の旧宅地(現在の奈良市五条町)を下賜されて、天平宝字3年(759)に戒律を学ぶ人たちのための修行の道場を開きました。「唐律招提」と名付けられ鑑真和上の私寺として始まった当初は、講堂や新田部親王の旧宅を改造した経蔵、宝蔵などがあるだけでした。金堂は8世紀後半、鑑真和上の弟子の一人であった如宝の尽力により、完成したといわれます。現在では、奈良時代建立の金堂、講堂が天平の息吹を伝える、貴重な伽藍となっています。

垂仁天皇御陵(http://travel.biglobe.ne.jp/tguide/spot/s13369.html)は、広大な水と緑のひっそりと眠るスポットで。

更に足を延ばして松伯美術館(http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/shohaku/)、「いのちの輝き」上村松篁展(前期)です。HPにもあるように、自然への深いまなざしと伝統に学ぶ勤勉な姿勢を持ち続け清澄で気品ある独自の画風を確立した上村松篁。いのちの輝きを詠い続け、画家として人として見事な98年間の生き様に触れる機会となりました。上村松園・松篁・淳之の作品を集めての展示を前に、しばし日本の「いのちの輝き」に浸った時でした。後で知りましたが、この美術館は近鉄の名誉会長であった、佐伯勇氏の邸宅敷地に建設されたそうですね。

こころの原点を見つめる散策となりました。

寺島実郎戦略経営塾(http://www.terashima-bunko.com/terashimabunko-juku/strategic-management.html)、第Ⅳ期今回5回目は、奈良・東大寺(http://www.todaiji.or.jp/)での開催でした。

まずは、東大寺大仏殿特別拝観、続いて平岡昇修先生(東大寺執事長・大仏殿院主)、寺島実郎氏の講演。示唆に富むお話、新たな気づきも多々あり、大変意味深いひと時でした。

このシリーズ、一昨年の京都・高台寺(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=15178)、昨年の奈良・薬師寺(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6)に続いての第三弾でした!

昨日終了した卓球の世界選手権団体戦は、実に見応えのある試合の連続でした。特に一昨日の女子準決勝・香港戦、平野早矢香選手のプレーは、一人のアスリートを越えた「求道者」の風貌に大いなる感動と勇気を貰いました。

日刊スポーツ[2014年5月5日9時27分 紙面から]~~~~~~~~

<卓球:JA全農世界選手権団体戦>◇第7日◇4日◇東京・代々木第1体育館ほか◇男女決勝トーナメント

女子で団体世界ランキング3位の日本が、31年ぶりに銀メダル以上を確定させた。同4位の香港に3-1で勝ち、83年東京大会以来の決勝に進んだ。決勝では、71年名古屋大会以来43年ぶりの金メダルをかけ、同1位の中国と対戦する。

試合後の取材エリアで平野早矢香(29=ミキハウス)が「ええっ! そんなに離れていたんですか」と驚いた。話題は勝負の分かれ目となった第3ゲーム、大逆転劇が始まった4-9の場面。2ゲームを取られて、考えていたのは「戦える形を作ろう」。突破口を探し、点数のことは脇にあった。そこから苦しんでいた呉のチキータ(バックハンドの攻撃的レシーブ)対策にサーブの軌道を変更。12-10で競り勝つと、勢いのままに3ゲーム連取。「卓球をしてきて良かった」と劇的勝利に目を赤くした。

大ベテランだが、いまも向上心の塊だ。3月のドイツオープンでは、平野美、伊藤の13歳コンビがダブルスでワールドツアー史上最年少優勝を飾ったが、その大会に一緒に出場し、2人の戦いをじかに見ていた。理由は「若い選手にしかできない思い切ったプレーがあって、勉強になる」から。この日の思い切ったサーブ変更も、その貪欲さのたまものだ。チーム最年長は「日本開催の決勝で中国と戦えるのは幸せなこと」と気力十分で撃破に挑む。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用 おわり

少し前に訪問した栃木県庁知事応接室のポスターを思い出しました(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19506)、栃木県鹿沼市出身のヒロインです。

また、Facebookにで下記のコメントも見つけました:

http://www.joc.or.jp/games/olympic/london/sports/tabletennis/team/hiranosayaka.html

平野早矢香さんを見ていると、遠い昔、中学校でバレーボールの監督をしていた時の自分を思い出します。このブログ「秋山孝二の部屋」の最初のメッセージとしても記載しています(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=27)。

テレビ放送のアナウンサーは、騒々しいだけで残念でした。ただ「メダル、メダル」の繰り返し、今年奈良・薬師寺を訪問した時(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19195)に、冬季オリンピック放送で同じような状態を、山田法胤管主が「金メダル亡者」と表現されていました、言い当てて妙です。昨日の中国戦でも、まさに中国との緊迫した戦いの最中に、「昨晩の香港戦は感動を与えた!」みたいなとんちんかんのコメントの連続。うるさいばかりのアナウンサーは、邪魔にしかなりませんね。

まぁ、放送はさておき、とにかく平野早矢香選手のあの場でのパフォーマンスは、以前より一段と落ち着きのある表情で冷静でした、チームにはあのような精神的リーダーが必須です。決勝の中国戦では新しい課題も明確になりましたが、日本選手の伸びしろはまだまだ十分あります。アスリートの「進化」をテレビを通じて感じられる、これこそライブ中継の神髄ですね。

日本選手の皆さん、お疲れ様でした。

実はこの前の「奈良で学ぶ (4)」で終わろうと思ったのですが、まだまだ書きたいことが残っていて、この(5)を追加して最後と致します。

「薬師寺」に、私には何とも辛い思い出があります。前回のブログに、「修学旅行以来だった」と書きましたが、今からもう46年前の高校の修学旅行の時、当時は10月に札幌から電車(汽車?)、青函連絡船を乗り継いで上野駅へ、確か10泊11日だったでしょうか、行きも帰りも急行列車の車中泊というのが一般的でした。1学年550人だったので、一班と二班に分かれて日時をずらして札幌を出発しました。

私は後の班でしたが、旅行途中から、本来は自由な雰囲気だったのが急に教師たちの対応が厳しくなったので、「何なんだ!」と思っていたら、先発班の一人の生徒が旅行途中に失踪したことが分かりました。少なからず動揺しつつも、何とか無事を願いながら私たちは札幌に戻りましたが、その後も行方不明が続き、結局12月のある日、薬師寺近くの近鉄線路で亡くなったと知り、大変衝撃を受けたのです。現場での姿は学生服で髭が伸びていたと聞き、その彼とは1年生の時に同じクラス、出席番号もすぐ前だったのでいろいろ会話も交わしていました、本当に優しい心根のいい奴でしたので、失踪中、その瞬間の彼の心境を察すると、今でも心が痛みます。

「薬師寺」の響きに遠い昔の思い出がフラッシュバック、しかしながら今回の僧侶お二人のお話をきっちり伺い、私の記憶「薬師寺」も上書きされた気がしています。

もう一つ、山田法胤管主の濃密なご講演「これからの生き方」、著書「あなたに伝えたい『生き方』がある」で、含蓄のあるお言葉がたくさんあったので、書き留めておきます。

* 真理を実践してこそ、喜びとなる: <良寛さんの歌> 今々と 今という間に 今ぞなく 今という間に 今ぞ過ぎゆく

* 先入観が心を縛る: 薬師寺の教えは「法相宗」という宗派、柱になっているのが「唯識(ゆいしき)」、「識」は「心=こころ」と読む

* すべては「心の立ち上がり」が決めること、五感によって知ることはできるが、心が立ち上がっていないと何も見えず聞こえない

* 心が立ち上がってから五つの感情が働く、これを唯識では「五受(ごじゅ)」という:「憂」、「喜」、「苦」、「楽」、「捨」、その後に「想」のイメージで心の中に映像を創る、ただ外の現象とは違う「心の妄想」、それによって人は動いていく

* お釈迦さまの遺言、「自灯明(じとうみょう)・法灯明(ほうとうみょう)」: 依頼心を捨て、自らを灯として生き抜く覚悟をする

一昨年2月に訪れた奈良の岡寺、飛鳥寺、橿原神宮の時(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=11728)と同様に、歴史の原点にしばし滞在し、朗々と流れる時を実感し心が洗われました。

今回の特別講義に先立って、奈良公園周辺を散策、恐らく修学旅行以来だったと思います。興福寺(http://www.kohfukuji.com/)をゆっくり見学しました、4年前に興福寺は創建1300年を迎えたそうです。

とにかく、この地に足を踏み込むと、時間が一桁も二桁も朗々と流れていて、日々の些末な事柄は頭から離れるので不思議です。

* http://www.kohfukuji.com/about/history/soken.html

五重塔の隣にある国宝館(http://www.kohfukuji.com/about/construction/kokuhokan.html)、その中の天平文化の傑作「阿修羅像(http://www.kohfukuji.com/property/cultural/001.html)」に釘付けになりました、出口付近の解説動画が面白かったですね。現代のコンピューターグラフィック技術等を駆使して、再現される天平文化のリアルな映像、さらには阿修羅像の顔の分析もあり、表面に見える表情の下にある深層への考察に思いを馳せたり・・・。しばしの間、立ち上がることが出来ませんでした。

さらには東大寺(http://www.todaiji.or.jp/)へ。

シルクロードをひたすら東に、そして中国から海を渡って伝わった仏教が、法隆寺、薬師寺、東大寺、最後は正倉院で最終となりました。こちらもまた、「ユーラシアの風」を感じます。

今回の特別講義の前に、大谷徹奨(http://www.tetsujo.net/index.php)執事から、薬師寺の歴史と特徴について、境内を回りながらご説明がありました。

「悟り」は、本来は「自覚悟」の意で、その反対が「迷い」、「しんにゅう」は道路を表わし、「米」は十字路を示していると。「経」を巡り、僧侶は「お経」を、経済界の方々は「経済」を営む人々で元々は一緒。一つ一つ原点を求めるようなお話に、身が清められるひと時でした。

薬師寺は1528年、戦乱によって東塔を除き金堂や西塔などをことごとく焼失したそうです。その後、長く荒廃したままでしたが、管主に就任した高田好胤師が提唱した「写経勧進」によって今で言う「ファンドレイジング」が功を奏し、伽藍が次々に復興されてきました。薬師寺は高田好胤師以来いわゆる檀家を持たない、従って「葬式仏教」ではなく「民衆仏教」として今日に至っています、薬師寺のまろやかさ、たおやかさとでも言うのでしょう。蛇足ですが、仏教でお経というと何か暗いとかジメジメしているとかの印象ですが、あれは葬儀ゆえの内容と抑揚であり、本来毎日の修行でのお経は、もっともっと明るくリズム感のあるものだそうです、本当に聞いてみないと分からないお話ばかりでした。

全国から寄せられた写経はこれまでに800万巻を越えていて、それらの写経はいま金堂内の納経蔵に納められているとのこと。怖いのは火災で、「写経の紙は和紙のため長持ちするのですが、紙は火事・水・風に弱い」とも。

この後、東塔の解体復元現場で、個別に分けた部材が置かれている場所を見学しました。解体は2009年に始まり、18年には竣工の予定。すでに水煙(すいえん)などの相輪や屋根瓦などは下ろし終えていて、普段は高い場所にある水煙を間近で見られる滅多にないチャンスに恵まれました。塔の真ん中の太い心柱も横になっていました。16年度中には全ての解体を終わる予定ですが、今後もたくさんの新たな発見が期待されますね。

さらに「こころの学校」の活動でもご活躍中で、これは特定の場所を指すのではなく、心を学びたいと思う人々が集う所のことをいい、全国各地で開催する心の為の教室の総称です。大谷徹奨執事は、薬師寺を中心として全国各地に活動の輪を広げております。

平山郁夫先生のシリーズ「シルクロード」の絵画群も圧巻でした。

見学の後に、薬師寺境内の奥、「まほろば会館」で、山田法胤管主の濃密なご講演「これからの生き方」は、本当に優しい語り口にもかかわらず、身の引き締まる内容で奥が深かったですね。古事記にある「まほろば=真秀呂場」で、「五穀が生まれる場所」の意味とのこと。「秀(ほ)」は稲穂を表わしているそうです。1300年前の都に思いを馳せて、普段の時間軸とは違った悠々たる時の流れに身を置いてのお話でした。

薬師寺案内HPより――>http://www.eonet.ne.jp/~kotonara/yakusiji.htm

|

|

|

「台座」には 色々な文様や四神、異人像が刻まれた見事な作品で、このようなユニー |