公園造成の窓口、「札幌市環境局みどりの推進部(http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/shiryo/gaiyou.html)」からご提供頂いた公園の写真が届きましたので、補足としてアップします。

昨年11月末に、完成間近の「新渡戸稲造記念公園」は(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=21820)、12月16日に完成し、今は雪の中で静かに今年春の供用開始を待っています。

ただ、遊具で遊ぶのを待ちきれない近所の子供たちは、雪の中を公園に漕ぎ入りながら、すでに遊び始めているようです、嬉しいですね。2年前のワークショップで、「冬でも遊べる公園に」との要望が地元のお母さんたちから出ていましたので。雪を頂く公園入口の塀も、風情があって「札幌遠友夜学校」の歴史を彷彿させる雰囲気を醸し出します。

下の写真の右手に、「札幌遠友夜学校記念館」が来年着工、再来年完成予定で、今、建設寄付金の募集に奔走しています。

記念碑の文面については、私たち市民グループ「新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会(http://nitobe-enyu.org/)」メンバーが、市役所担当者とやり取りを重ねて、以下のような内容で案内版に刻まれています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

新渡戸(にとべ)稲造(いなぞう)の精神を受け継ぐ札幌(さっぽろ)遠友(えんゆう)夜(や)学校(がっこう)跡地(あとち

この土地は、1894年(明治27年)新渡戸稲造が勤労青少年や晩学者のために開設した男女共学の無料の私設夜間教育施設「札幌遠友夜学校」の跡地です。

当時札幌農学校の教授であった新渡戸稲造は、妻メリー夫人の実家に引き取られて育った孤児の女性から遺贈された1000ドルをもとに古家付き土地を購入して学校とし、主に札幌農学校(のち北海道大学)の学生たちが無償で教育に当たりました。女子に対する裁縫等の教育は地域の女性たちが協力しました。1944年(昭和19年)に閉校するまでの50年間に数千人が学び、1000人以上もの卒業生を世に送り出しました。

その後、運営母体の財団法人札幌遠友夜学校から市に無償譲渡されたこの土地に、1964年(昭和39年)札幌市勤労青少年ホームが建設され、1979年(昭和54年)新渡戸稲造博士顕彰会により、札幌出身の彫刻家山内壮夫制作の「新渡戸稲造萬里子両先生顕彰碑」が前庭に建立されました。

そして、2011年(平成23年)レッツ中央(旧札幌市勤労青少年ホーム)が解体されたことをうけて、2015年(平成27年)地域の交流拠点となり新渡戸稲造の精神を受け継ぐ「新渡戸稲造記念公園」として整備されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

まずは今春から、子供たちの元気な声が聞こえてくる公園として、まさに21世紀の「札幌遠友夜学校」がスタートします!

一つ前のこの欄に歌手による音楽の力に期待すると書きましたが(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=22132)、芸術・文化は音楽だけではありません。「食も芸術!」、デザートが運ばれてきて納得しました、ステーキ円山(http://tofu-corporation.co.jp/steak-maruyama/info/)で。

混沌とした時代に、芸術・文化の力は偉大です。長渕剛(http://www.nagabuchi.or.jp/)、桑田佳祐(http://special.sas-fan.net/special/sas2015/)ほか、それぞれのフィールドで真摯に時代と向き合っていますよね。

今年8月予定、富士の裾野での長渕剛のライブです(http://nagabuchi2015.com/)。

サザンもすごいですね

* https://www.youtube.com/watch?v=-qRqeSC7sE0

こちらも何と言ってよいやら・・・・。独特の音感!

* https://www.youtube.com/watch?v=NoqKQRPCII4

* https://www.youtube.com/watch?v=QM646h-5OJc

* https://www.youtube.com/watch?v=77mUtbOq7H8

何だかんだ言っているだけの学者・評論家よりも、自分のフィールドで企画・表現するアーティストの方が時代に対して真摯な姿勢だと思います。私の立ち位置でも、まずは自分のフィールドで「足場を築く」状況なのでしょうね。

年始に当たり、同じような気持で新しい年を迎えている方がいるのだなと、少しの驚きを感じます。

「内田樹 年頭予言(http://blogos.com/article/102607/)」は、今の自分とかなり近い認識、特に、「これから私たちが長期にわたる後退戦を戦うことになるという見通し」に関してです、ネガティブなスタンスではなく、その「覚悟」が必要だとの意味合いで共有できるのです。

~~~~~~~~~~~~~~内田樹さんのブログから引用

国破れて山河あり。

統治システムが瓦解しようと、経済恐慌が来ようと、通貨が暴落しようと、天変地異やパンデミックに襲われようと、「国破れて」も、山河さえ残っていれば、私たちは国を再興することができる。

私たちたちがいますべき最優先の仕事は「日本の山河」を守ることである。私が「山河」というときには指しているのは海洋や土壌や大気や森林や河川のような自然環境のことだけではない。日本の言語、学術、宗教、技芸、文学、芸能、商習慣、生活文化、さらに具体的には治安のよさや上下水道や交通や通信の安定的な運転やクラフトマンシップや接客サービスや・・・そういったものも含まれる。

~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

彼が言う、「リプレイのためには、その上に立つべき『足場』が要る。その足場のことを私は『山河』と呼んでいるのである。せめて、『ゲームオーバー』の後にも、『リプレイ』できるだけのものを残しておきたい。」、まさに「足場」を残す作業を今、地道に、確かに行っていく時期である、全く同感ですね。

こちらも年頭に興味深い内容でした: 群衆、群衆心理、群衆の力<https://www.youtube.com/watch?v=sR_MPyUYIbo>

これまで一つひとつ着実に積み重ねてきた「歴史」によって構築された「価値」と言っても良いのかも知れませんが、地域なり底流なりに脈々と存在するものをギリギリながらしっかりと「保守する」、そんなニュアンスでしょうか。戦後70年の日本に住む人間として、戦後教育の下で生きてきた人間としての底力が試される、いつもの年にも増して、強く意識をする年始です。

年末・年始のまとまった休み、自分のライフスタイル自体は普段とさほど変わりはないつもりですが、周辺もお休みなので自分だけの時間が持てて少し「非日常」かな、と。

年末の複数のボクシング世界タイトルマッチは興奮しましたね、勝ち負け以上にその試合展開は人生のドラマを観るようでした(http://www.h3.dion.ne.jp/~toomo/html/titlemach.html)。

特に印象に残ったのは、12月30日の井上尚弥、4度のダウンを奪う衝撃的な2回KO勝ちで2階級制覇を達成、約12年間世界王座に君臨してきた名王者ナルバエス(アルゼンチン)から4度のダウンを奪った試合は、観ていても衝撃と言えるほどの鮮やかさでした。

https://www.youtube.com/watch?v=BMN1poI9SkI

年が明けて恒例の「箱根駅伝」も91回を迎え(http://www.hakone-ekiden.jp/)、今年は青山学院のぶっちぎりの総合優勝、選手一人一人の表情が明るく、自分で考えながら走ることを「組み立てている」、そんな感じを受けました。

今年のチームの特徴が公式サイトで紹介されています。故障を減らすために専属のトレーナーを増員してケアに努めた結果も出たようです。そう言えば、他校では、ケガで多くの有力選手が出場できなかったり、無理して走って途中で失速といった場面もありました。選手の意志を尊重といった無責任なトレーニング環境、精神論だけで乗り越えようとするチームの雰囲気、気を付けなければ選手を使い捨てにしてしまいます。マスメディアも、ことさらドラマチックにこういったアクシデントを取り上げてはいけませんね。

~~~~~~~~~~~~~~~ 公式HPから青山学院チームの欄

全体的な走力が格段と上がっています(自己ベストもほとんどの選手が更新)。

年間を通して故障者が少なかったのが一因だと思います。

また競技レベルに関わらず、一人一人が強くなる為に陸上と向き合い、自分に何が必要か、足りないか考えて練習、生活してくれています。

強くなりたいという想いや、自主性が高まったと感じています。

~~~~~~~~~~~~~~~ 引用 おわり

特に7区の小椋裕介くんは、札幌山の手高校出身でもあり、以前から注目していましたが(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=18860)、今年の走りはさらに磨きが掛かっていて綺麗で、見事区間賞を獲りました。走り終えてのインタビューの受け答えも落ち着いていて知性を感じて嬉しかったです。そして、優勝が決まった後の原晋(はらすすむ)監督(47)の談話も素晴らしかったですね、「こんなに選手が力を持っているとは思わなかった」、「箱根駅伝もビジネスも一緒です!」と。今日の新聞朝刊を読むと、サラリーマン出身で箱根駅伝の経験はないとのこと。テレビから伝わる伝統校監督の車からの罵声にも聞こえる叱咤激励とは対照的な選手への眼差し、何か従来の体育会系とは違った新しい選手育成法を感じて心地よかったです。

他にも年末・年始にはラグビー、サッカー等数多くのスポーツで熱戦が繰り広げられていました。総じて、新しい時代の始まりを私は強く感じ、それは新しい担い手によって成し遂げられていることに、社会を変える大きなヒントを得たように思います。そうです、新たな時代を創るのは「新しい担い手」、ですね!

新年明けましておめでとうございます、皆さまに於かれては如何お迎えでしょうか。元旦の札幌は、気温は低めながら陽射しを浴びての穏やかなスタートです。

今年は、1945年の敗戦から70年の節目を迎え、一層「戦争をしない国づくり」に正面から向き合う重要な年となりそうです。今の政治状況では、国際社会の私たちの立ち位置は、政治に期待するどころか火種ばかりを振りまいて全く信頼ができません。むしろ、これまでに培ってきた民間企業・市民同志による信頼と実績に基づいた関係性を大切にしていきたいものです。

そして、もう一つ、宮内庁には頑張ってもらいたいですね。今朝の報道の天皇陛下のメッセージも、今年の冒頭のご挨拶としては素晴らしく時機を得たものだと思います(http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/583555.html)。

宮内庁HPより~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

天皇陛下のご感想

平成27年

昨年は大雪や大雨,さらに御嶽山の噴火による災害で多くの人命が失われ,家族や住む家をなくした人々の気持ちを察しています。また,東日本大震災からは4度目の冬になり,放射能汚染により,かつて住んだ土地に戻れずにいる人々や仮設住宅で厳しい冬を過ごす人々もいまだ多いことも案じられます。昨今の状況を思う時,それぞれの地域で人々が防災に関心を寄せ,地域を守っていくことが,いかに重要かということを感じています。

本年は終戦から70年という節目の年に当たります。多くの人々が亡くなった戦争でした。各戦場で亡くなった人々,広島,長崎の原爆,東京を始めとする各都市の爆撃などにより亡くなった人々の数は誠に多いものでした。この機会に,満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び,今後の日本のあり方を考えていくことが,今,極めて大切なことだと思っています。

この1年が,我が国の人々,そして世界の人々にとり,幸せな年となることを心より祈ります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HP からの引用おわり

私的には、今年は「札幌遠友夜学校記念館」建設に向けた資金集めの正念場、夜学校の理念を今の時代的な解釈を加えてどんな事業を展開していきたいのかを含めて、幅広く広報活動にまい進して参りたいと思っています。そして、昨年から新たに引き受けた(公財)北海道演劇財団と(一財)北海道札幌南高等学校林の理事長を含めて、従来の諸団体の理事長等の任に恥じないように誠心誠意頑張って参り所存です。

* (公財)北海道演劇財団 http://www.h-paf.ne.jp/kouhou-39.pdf

* (一財)北海道札幌南高等学校林 http://www.rikka-forest.jp/

今年も札幌の地下歩行空間には、高校の後輩たちによる力強い書が公開されています。

今年も宜しくお付き合い下さい!!

「市民の目フォーラム(http://www.geocities.jp/shimin_me/old_index.htm)」が、今月をもって活動に一区切りをつけました。

区切りのご挨拶は代表の原田宏二さんがこちらで述べています: < http://www.geocities.jp/shimin_me/ >

活動の詳細は、ここでは敢えて省略しますが、中学・高校の私の大先輩・原田宏二さんの活動を応援する会で、世の中の不条理を数多く学びました。この会には、特に現職警察官からの悲鳴とも取れるような相談が多数寄せられてきている現実も知り、組織的課題解決も早急に望まれるところです。この間、貴重な事例の数々のご紹介等、原田宏二さんほか会員の皆さまに心から感謝申し上げます。この視座を失うことなく、私なりに活動を続けて参ります。

2014年は、これをもってこの「部屋」も終了したいと思います。いつもこの「部屋」にアクセスして頂いた皆さま、また、「終戦から70年」の2015年、宜しくお願い致します、どうか良いお年をお迎え下さい。

北海道経済同友会本部会員と小樽支部との交流会が小樽で開催されました。本来は年初予定が延期になり、年の瀬にやっと実現しました。

基調講演は、小樽商工会議所専務理事・山﨑範夫(のりお)さま。小樽の今、人口動向、世帯動向、産業動向特に観光に焦点を当てて、歴史のある地方都市の課題等についてポイントをつかんだお話でした。特に、女性視点による「小樽美人」商品開発の取り組みは興味深かったですね。

* 「小樽美人」 http://www.otarucci.jp/info/umeshu_otarubijin.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HP より

「北海道後志産の果実を広めたい」、「女性のうれしいを叶える」をコンセプトに

女性の視点から作り上げたお酒が『小樽美人シリーズ』です。

『余市町産・仁木町産』の果実を100%使用し、美容・美肌に良い成分といわれる

ヒアルロン酸、コラーゲン、ビタミンCを配合しました。

さらにアンチエイジングに効果があるといわれる北海道産の

アロニア果汁を加え綺麗な色合いに仕上げました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

密度の濃い意見交換会の後は、ホテル最上階で交流会でした。

観光名所「小樽運河プラザ」「小樽ビール」の建物の元所有者で、1895(明治28)年創業の歴史ある会社 小樽倉庫株式会社 山本信彦社長が交流会でご挨拶でした。

1920(大正9)年の第一回国勢調査で、小樽の人口は108,113人で全国第13位、北海道では札幌よりも多く、函館の144,749人についで2番目のマチでした、ちょうど小樽運河築造の頃だそうです。先日の2回の道新フォーラム、今年は年末に小樽訪問が続きました。歴史を学び、街づくりの課題を認識した貴重なひと時でした。

<道新フォーラム in 小樽>

今年も数多く利用しました、師走12月、新千歳空港は早朝からの除雪・排雪で多くの方々が働き始めていました、お疲れさまです!

この日の大阪・伊丹空港行きは朝の予定便が早々と「欠航」案内、次便に早朝変更してやれやれと思っていたら、その便がまた「欠航」、いろいろやり繰りをして結局午後の便で伊丹空港へ。会議の場に到着したのが午後5時過ぎで、丁度一日目の会合が終了するちょっと前でした。夜の交流会に参加しに行ったようなものでしたが、翌日の会議は濃密な内容でやっと「結構に」なりました!

大阪の夜は「結構」寒かったです。

* セブンイレブン記念財団 http://www.7midori.org/

数えきれない除雪車が、始発便の離発着に向けてフル稼働する姿には感動します。北国の雪を織り込んだ冬の空港整備体制は、この新千歳空港が日本で一番でしょうね、いや世界一かもしれません。

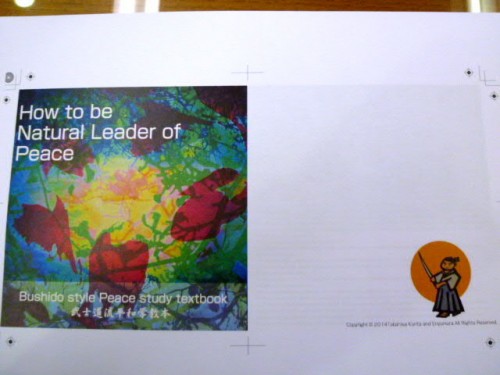

この写真は何のグループで、何をお祝いする乾杯でしょうか?それはもう暫く内緒にしておきましょう、ね。「NITOBE」のKindle版絵本「武士道流平和学教本」が出版となりました。

* http://www.amazon.co.jp/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E3%80%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

内容紹介

新渡戸稲造著の「武士道」の本質を、平和学者・有識者との意見交換の下、国籍・性別・年齢(9歳以上推奨)・宗教等を問わず、誰でも理解できるように作り上げた大人向け絵本です。世界を変えたい、世界を少しでも良くしたいと本気で考えている自治体・国の為政者や、企業のリーダーにも是非読んでいただきたい内容です。すでに、「武士道」を読まれている方にも「武士道」の内容をより良く理解するためにお勧めです。リーダー論を学ぶために、学校教育、大学講義、社内研修の資料としても最適です。また、子供たちのアントレプレナー精神を育みます。

Introduction

This Bushido Picture Book is a must-read for leaders and candidate of leaders who aim to realize the World Peace.

On the basis of the exchange of ideas with peace study scholars and experts, this book has been written for everybody in order that everybody, beyond nationality, gender and generation (we recommend this book for older than nine years old.), can understand the essential of ‘Bushido, The soul of Japan ’ written by Mr. Inazo Nitobe.

We recommend this book for local or National government leaders and company representatives who want to change the world and improve the world more, and this book suits for the readers who have already read the original ‘Bushido’ to understand the essential more. To learn global leadership mind, this book is strongly recommended for usage as a textbook for students of various schools and colleges and an ethic training book for company staff members. This book can breed Entrepreneurship mind for children and young generation.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一方、札幌では新渡戸稲造ご夫妻によって始まった「札幌遠友夜学校」の跡地に、記念公園が完成し、2017年には記念館も完成予定です。今、それに向かっての資金集めも始まっています。

<参考サイト>

このところ、燃料電池車のトヨタ「MIRAI(http://toyota.jp/sp/fcv/)」発売ほか、「水素」を巡る話題が注目を浴びています。「移動手段」としてだけでなく、「走る発電所」機能も目が離せません。燃料としての「水素」、次のイノベーション、化石燃料に代わる自然由来のエネルギー源等、次世代に向けた夢をのせてです。

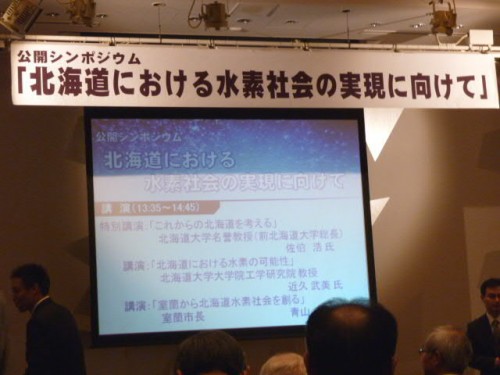

札幌でも公開シンポジウム(http://www.mlit.go.jp/report/press/hok07_hh_000050.html)、北海道経済同友会・環境問題委員会で関連するお話が続きました。シンポジウムでの室蘭市・青山剛市長のプレゼンは素晴らしかったです、街づくりの視点からの説得力が。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 案内からコピー

< 公開シンポジウム「北海道における水素社会の実現に向けて」の開催 >

持続可能な社会の構築に向けて、北海道に賦存する風力等の豊富な再生可能エネルギーを有効活用する手段として、水素が注目されています。第7期北海道総合開発計画では「水素エネルギーの産官学連携による研究開発や事業化・企業化を促進する」ことが位置づけられています。この度、国土交通省北海道局、北海道開発局及び北海道では、北海道における水素社会を将来的に実現するための取組について、関係者の認識を共有することなどを目的として公開シンポジウムを企画し、下記のとおり開催しますので、お知らせします。

記

1.日 時:平成26年11月20日(木)13:30~17:00

2.場 所:ロイトン札幌 2階リージェントホール(札幌市中央区北1条西11丁目)

3.主 催:国土交通省北海道開発局、北海道

4.内 容:

特別講演「これからの北海道を考える」 北海道大学名誉教授(前北海道大学総長) 佐伯浩

講演「北海道における水素の可能性」 北海道大学大学院工学研究院教授 近久武美

講演「室蘭から北海道水素社会を創る」 室蘭市長 青山剛

パネルディスカッション「北海道における水素社会の実現に向けて」

コーディネーター:北海道大学大学院工学研究院教授 近久武美

パネラー :イワタニガスネットワーク㈱開発担当部長・谷義勝、㈱東芝次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム統括部長・大田裕之、トヨタ自動車㈱技術統括部主幹・三谷和久、北海道環境生活部環境局地球温暖化対策室長・白野暢、国土交通省北海道局参事官・桜田昌之

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

昨年3月に訪問した「独立行政法人 産業技術総合研究所:http://www.aist.go.jp/aist_j/information/index.html」の「水素材料先端科学研究センター(Hydrogenius):http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp/」でのお話を思い出し、いよいよ水素の時代到来を実感する昨今です。

技術的には水素活用はかなりの可能性が見込まれますが、幅広い普及となると消防法、水素供給とか従来の法規制等が縦割り行政の弊害で、なかなか実用化への道は険しいようですね。さらに、自動車産業では、これまで培ったエンジンが不要になるために、関連産業の雇用とか技術の問題も大手メーカーにとっては課題と聞いています。モーターで動く自動車、まさに画期的イノベーション故に、従来形成してきた産業のリストラクチャリングにもつながるのですね。せめてハイブリッド車で繋ぎながらのソフトランディングを模索するのでしょう。今年度の北海道経済同友会のテーマは、「北海道における水素社会の展望」です。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=16121

水素情報はこちらも分かりやすい、さすがにトヨタ!――> http://toyota.jp/sp/fcv/h2guide/

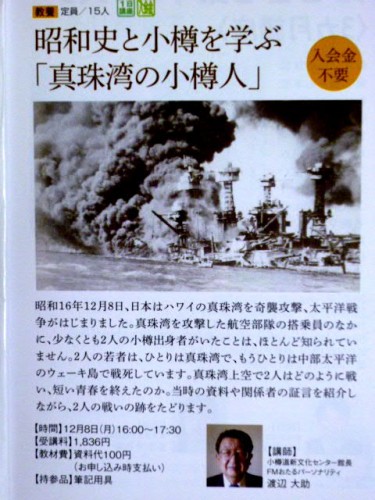

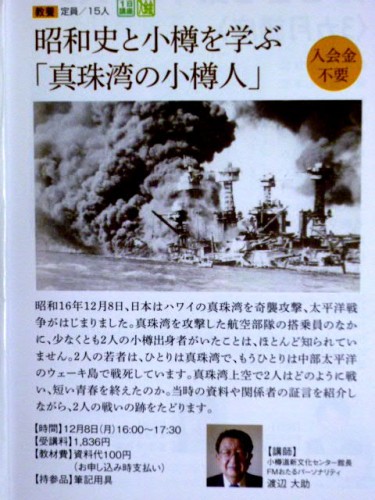

先月の保阪正康さんに続いて(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=21798)、「歴史を学ぶ」シリーズ、今回は渡辺大助さんの講演「真珠湾の小樽人」でした、素晴らしかったですね。

渡辺大助さんは福島の放送局でお仕事をされていたので、1941年12月8日(月)朝6時20分から夜中12時までのNHKラジオニュース資料を丹念に説明しつつ、几帳面な取材に基づいた臨場感あふれるお話でした。12月8日一日で、大本営発表は10回あったそうです。午前7時の臨時ニュースは開戦を伝える有名な発表で、正午には君が代奏楽に続いて比較的冷静な「宣戦の大詔」奉読と続きましたが、夜の午後7時30分の談話、「宣戦の布告に当たりて国民に愬(うった)う」は、情報局次長・奥村喜和男による4分半のまさに「アジ演説」です、こんな放送が当時のNHKラジオから流れていたことに驚きを感じます。

大本営発表と言えば、1941年12月8日から1945年8月15日まで、合計846回の発表があったそうで、12月8日から11日の間に36回、12月8日から月末までに88回と続いたそうです。緒戦の華々しい時期は回数も多く冗漫で、次第に戦況が悪化してくると事実と乖離した発表になり、更に敗戦近くの1945年6月から8月には、月2・3回とダンマリ・数行のコメントへと変化していきました、プロパガンダにもならない実にみっともない状況です。

真珠湾攻撃では、第二次攻撃隊に被害が多かったようです。米海軍アリゾナが大爆発を起こした時に、それを上空から見ていたある日本海軍幹部が「ざまぁーみろ!」と吐き捨てるように言ったとか。数年後、同じ言葉をアメリカ軍から各戦線で日本軍兵士は浴びせられたとも。結局、戦争は憎しみの連鎖の上に始まり終わる、歴史からしっかり学ばなければならないとおっしゃっていました。

終了後も、有志でさらにフォローアップの懇談会。石原慎太郎、石原裕次郎の昔の思い出話等、小樽ならではの貴重なお話の数々、歴史の奥行きとお酒にまさに「酔いしれた」ひと時でした、ありがとうございます!

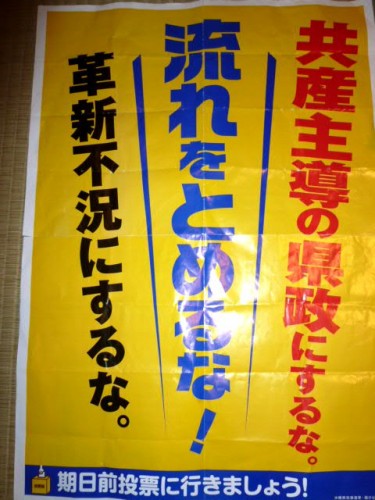

先日の選挙後、今の私の気持は中島みゆきの「世情」の思いです。

* 「世情」 https://www.youtube.com/watch?v=xeGFtI_Y2U0

世の中はいつも 変わっているから

頑固者だけが 悲しい思いをする

変わらないものを 何かにたとえて

その度崩れちゃ そいつのせいにする

※シュプレヒコールの波 通り過ぎてゆく

変わらない夢を 流れに求めて

時の流れを止めて 変わらない夢を

見たがる者たちと 戦うため※

世の中は とても 臆病な猫だから

他愛のない嘘を いつもついている

包帯のような嘘を 見破ることで

学者は世間を 見たような気になる

※シュプレヒコールの波 通り過ぎてゆく

変わらない夢を 流れに求めて

時の流れを止めて 変わらない夢を

見たがる者たちと 戦うため※

先月3日に亡くなった私の兄・一男(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=21621)の「七七日忌法要」を、先日、滞りなく終えました、横浜市の緑山霊園に眠ります。分骨をし、来年雪が融けてから妻の佐和子さんが札幌に携えて、札幌市・平岸霊園にも納骨する予定です、まだまだ喪失感は続きますが一つの区切りでしょうか。

この法要に先立ち、12月1・2日には、勤務していた国立相模原病院の院長室に祭壇が設けられ、病院職員、ボランティア他の方々が400名を越えて献花に訪れて頂いたとのことでした。兄は、学生時代から日本赤十字奉仕団として幾つかの病院のボランティア活動に関わっていたので、院長時代もボランティアの皆さんへの関心が高かったのかなと、私は勝手に考えております。

死去から一ヶ月少々経ち、ある意味では落ち着きを取り戻した感の親族ですが、城山三郎の「そうか、君はもういないのか」、ふと何気ない瞬間にそんな思いが頭をよぎります。

法要前日の夜に、札幌で、私は映画「野のなななのか(http://www.nononanananoka.com/)」の監督大林宣彦さんの娘さん・大林千茱萸(ちぐみ)さん、結城登美雄さん、「スローフード・フレンズ北海道(http://slowfood-friends.org/)」の皆さんとの会食でした。

千茱萸さんともお話をしたのですが、何か不思議な縁を感じましたね。翌日は、わたしは「七七日忌(なななのか)」法要、彼女は自身が監督した作品「100年ごはん(http://100nengohan.com/)」の上映会他、「スローフード・フレンズ北海道」のイベントでしたから。

* 結城登美雄さん――> http://www.ruralnet.or.jp/ouen/meibo/243.html

「野のなななのか」については、以前に書きました――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19951

今年初めて開催された「札幌国際芸術祭(SIAF)http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/2014/」の振り返りフォーラムは、今後に繋がる率直な意見交換の場となりました。

以前、ここでも書きました:

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19858

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=20738

参加した芸術家の方々、受け入れ準備等に関わった関係者、地元で活躍し続けていたギャラリー経営者等、多彩な視点からの振り返りは、今後の地元に根付き、継続した「芸術祭」へのスタートとなりました。参加人数のみを評価する従来型のイベント評価から大きく進化した内容だったと思います、札幌・北海道の可能性も感じましたね。

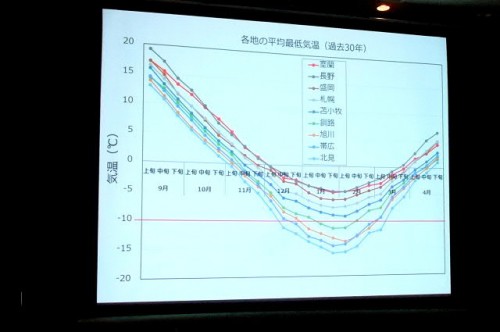

「寒地技術シンポジウム 2014(http://www.decnet.or.jp/project/ctc/)」が札幌で開催されて、秋山財団のネットワーク形成事業(http://www.akiyama-foundation.org/history/history_08)で応援している根本昌宏(北見看護大学)先生グループの発表もありました、素晴らしいプレゼンでした。是非、日本全国の自治体、町内会では参考にして頂きたい内容です、寒冷地で活きる知恵は、全ての地域でも参考になるノウハウだと確信します。早速、年明け早々に、秋山財団事務所がある地元連合町内会で根本先生をお招きしてプレゼンを行う予定です。

* http://www.toukihisaitaiou.jp/

| プロジェクト名 | 積雪・極寒冷地域のいのちを護る防災・減災への取り組み―いきるための力を創出する |

| 概要 | 道内の積雪・極寒冷地域災害に対処できる能力を人的ネットワークを生かした実践演習を通じて集積し、「いきる力・いきぬく力」を培い、多種多様な災害に備える。 |

| 代表者 | 根本 昌宏 |

| 助成期間 | 平成23年度~25年度 |

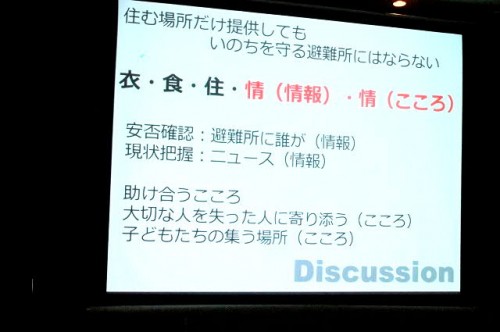

これまで慎重な計画のもと、着実にプロジェクトは進化しています。全てデータに基づいた念入りの計画・実践・検証であり、それゆえに普遍性を持つ一連の活動です。一番の特徴は、下のスライドにある「住む場所だけ提供してもいのちを守る避難所にはならない!」ことを指摘している点だと思います、食べること、団欒できること等も、不安な状況の中で重要なファクターであることを実証実験から学んでいるのです。この辺りが、行政の無機質なアリバイ的計画との大きな違いでしょうね、「いのちを守る」視点からの取り組みゆえに獲得できるものだと思います。

このプロジェクトは、秋山財団のネットワーク形成助成で3年間ですが、さらに発展してより極寒地仕様に磨き上げられて、日本全国のモデルに成長していくでしょう。最も不安なことを考えない、或はそんなこと起こりえないと根拠なく楽観するのではなく、まずはこれへの備えを整えて、日々の安寧な暮らしを送る、3・11以降の日本国民のあるべき姿なのではないでしょうか。

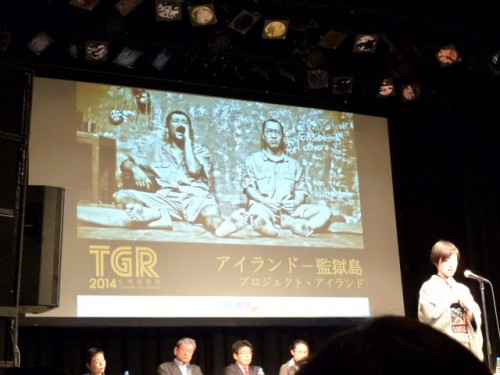

「札幌劇場祭(TGR) 2014」は、今年も盛況で終了し、先日、公開審査会があり今年の大賞他が決まりました、9回目を経てすっかり定着した感があり、公開審査会でのやり取りも大変興味深かったです。演劇を取り巻く関係者ばかりでなく、地域として「演劇産業」としての厚みが増すことを期待したいです、私は足を運ぶことで応援するしかありませんが。

これまでの「TGR」のコメントはこちら――> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=TGR

今年の受賞作品は下記の通りです。

* http://www.s-artstage.com/2014/tgr2014/news/2014/12/257/

今年のTGR札幌劇場祭2014大賞には、韓国のプロジェクト・アイランド「アイランドー監獄島」が選ばれました。海外の団体が大賞を受賞するのははじめてです、いいことですね。私はこの公演のチケット予約をしていたのですがどうしても都合がつかず観ることができませんでした。ただ観劇した方々の評価が殊の外高く、特に二人の役者の演技力の凄さは、字幕のハンディを乗り越えるに余りあるものだったと。先日の公開審査会でも審査員の方々も一様に賞賛のコメントでした。劇場祭冒頭の2日間の公演にも関わらず、観客に与えて強烈な印象は、韓国・ソウルの劇団の底力とでも言えましょうか。

作品紹介~~~~~~~~~~~~~

南アフリカ共和国の劇作家A・フガードによって書かれたこの作品は、ケープタウン沖合いのロベン島の古い刑務所が舞台です。マンデラ元大統領をはじめ政治犯の強制収容所として使われたこの収容所でコンサートを準備することになった受刑者ジョンとウィストンの物語に、韓国の女性演出家が挑みます。

演出/ソ・ジヘ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

熱気の会場の近く、札幌ファクトリー・アトリウムには巨大なクリスマスツリーが綺麗でした。いよいよ師走ですね。

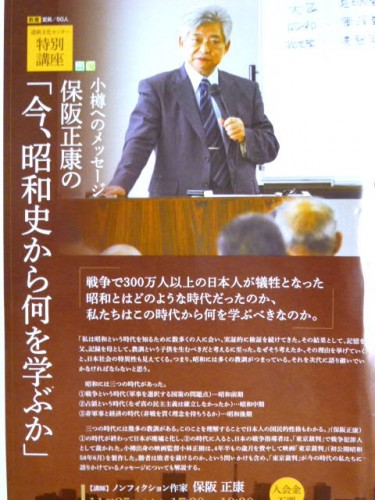

以前から昭和史ほか、戦争の総括・論評に定評のある保阪正康さんが、札幌での道新フォーラム(http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/576308.html)の翌日、小樽「道新文化センター特別講座」でお話をされました。

* http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki/576632.html

お話は、本当に素晴らしい内容で溢れていました。太平洋戦争から学ぶべき点として、

1. 軍部による政治のコントロール

2. 特攻や玉砕を「国家システム」として採用

3. 捕虜の扱いなど国際ルールの無視

の三つを挙げ、「昭和史には無数の教訓が詰まっている」と指摘しました。 以下に私の心に残るフレーズを書き留めます。最後の質疑応答で、東京裁判についての保阪さんのコメントも実に明快でした。

* 「歴史から学ぶ」ことは自分だけの為だけではない、子・孫につないでいく作業に

* 歴史は実証主義的に検証、取材、点検しなければ「教訓」、「学び」とはならない

* 日本が「軍事力」を本気で考える場合、「旧日本軍」を徹底的に検証すべき

* 「昭和」の指導者の「錯覚」は、軍事の歴史を振り返ると不可避だったのではないか、参謀優位、ロジスティクス軽視等

* 「歴史修正主義」は、国際社会では最も軽蔑され、相手にされない。歴史を理解するには「礼儀」があるもの

* 日本社会の「知的劣化」を強く感じる。昭和が創ってきたものがガタガタと壊れてきている。左翼の「甘え」、組合の「特権化」

* 「覚悟」が必要、言い換えるなら、今、生きていることを問われている

* 昭和史のささやきは、最短距離を最短時間で一気呵成に進むのではなく、「ゆっくり歩こうよ」だ

今月の講師は、以前からお世話になっている戦史研究家・渡辺大助さんです、また小樽に行って聞いて参ります。身近な人を通して歴史を紡ぎ直す作業は、実に大切な気がします、そこで生きた人の息遣いを感じながらです。