今回の三重県視察ツアーは、中部国際空港で正午過ぎに全員集合のスケジュールでした。私は一日早く名古屋に入り、当日午前中は、以前勤務していた(株)スズケン(http://www.suzuken.co.jp/)本社を訪問することになってました。札幌・新千歳空港を発つ時、あいにく中部国際空港周辺が雪で、便がキャンセル、大幅遅れだったので、急遽東京・羽田便に変更し、品川から新幹線で名古屋に向かいました。東京・静岡は快晴の空、そして富士山も見事な姿を現し、しばし、車両内で「日本の1月」を噛みしめていました。

東海道新幹線で新富士近く

夜に名古屋に着き、久しぶりにカレーうどんと味噌カツセットでの夕食。私の名古屋での4年8か月の思い出に浸りました。

名古屋では久しぶりにカレーうどんと味噌カツ

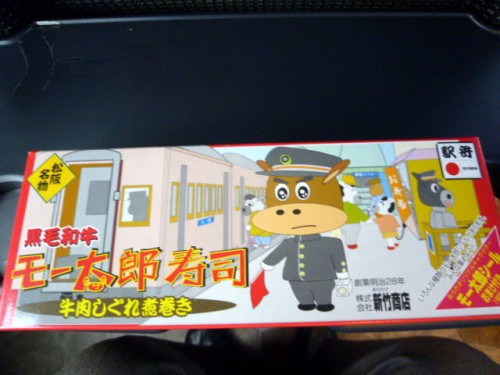

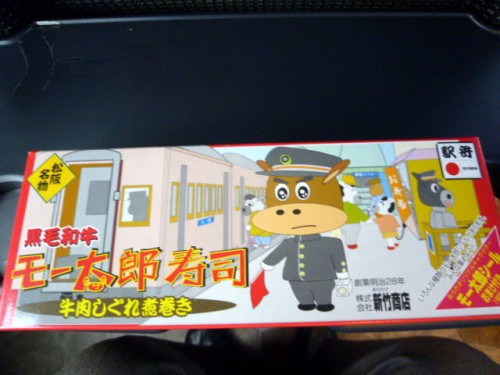

二日間の視察の旅、締めはバスでのお弁当、黒毛和牛の「モー太郎寿司~牛肉しぐれ煮巻」でした。

お昼のお弁当

今回の視察旅行に先立って、昨年「北海道 150 年事業 基本方針(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/281107-hkd150-1sokai-1.pdf)」が発表されていて、そこには以下のように書かれています。「北加伊道」の「伊」は「紀伊」から取ったと三重県の鈴木知事をおっしゃっていましたね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「北海道 150 年」について

2018 年(平成 30 年)に、本道が「北海道」と命名されてから 150 年目の節目を迎えます。 本道はかつて「蝦夷地」と呼ばれていましたが、1869 年(明治 2 年)の 7 月 17 日に、松浦武 四郎が「北加伊 ホッカイ 道 ドウ 」を含む6つの名前を候補とする意見書を明治政府に提案し、その後 8 月 15 日 に、太政官布告によって「北海道」と命名されました。

キーパーソン「松浦武四郎」

・ 蝦夷地の名称について明治政府に対して「北加伊 ホ ッ カ イ 道 ドウ 」という名前を提案 した、いわば北海道の名付け親です。

・ 明治政府に登用されて、開拓使の長官、次官に次ぐ判官に任じられ、そ の功績によって従五位に叙せられますが、北海道の開拓政策をめぐって反発し、わずか半年で政府の職を辞するとともに従五位も返上しました。

・ 武四郎が残した「天塩日誌」では、アイヌの古老から「”カイ”という言 葉には、”この地で生まれたもの”という意味がある」と教えられたとの記 述があり、「北加伊 ホ ッ カ イ 道 ドウ 」の「加伊 カ イ 」には、この意味が込められているといわ れています。

・ 蝦夷地調査の際には、アイヌの人々に道案内をお願いし、寝食を共にするなどアイヌの文化に深 く触れるとともに、その生活や文化を紹介するために、多くの記録を残しました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

そして、「基本理念」の中にもアイヌ文化についても書かれています:

~~~~~~~~~~~~~~

縄文文化やアイヌ文化をはじめとする本道独自の歴史や文化、国内外に誇る豊か な自然環境は、かけがえのない道民の精神的豊かさの源です。 本道が『北海道』と命名されてから 150 年目となる 2018 年(平成 30 年)を節目 と捉え、積み重ねてきた歴史や先人の偉業を振り返り、感謝し、道民・企業・団体 など様々な主体が一体となってマイルストーン(=通過点の節目)として祝うとと もに、未来を展望しながら、互いを認め合う共生の社会を目指して、次の 50 年に 向けた北海道づくりに継承します。 また、道民一人ひとりが、新しい北海道を自分達の力で創っていく気概を持ち、 北海道の新しい価値、誇るべき価値を共有し、国内外に発信することにより、文化 や経済など様々な交流を広げます。

~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

2008年のG8洞爺湖サミット時、私は、「市民フォーラム北海道(http://kitay-hokkaido.net/)」の共同代表の一人として、世界のNGO3,000人と共に札幌で「市民サミット」を開催しましたが、10年の時を経て、アイヌ民族等の世界の先住民族への認識も、大きく変わってきていることを感じました。

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=54

当時、「北海道知事への政策提言(http://kitay-hokkaido.net/uploads/fckeditor/uid000001_20080609102508947b9c6c.pdf)」を提出しましたが特段の回答は得られませんでした。今回、松浦武四郎を取り上げて、アイヌ民族から多くの協力と知恵を頂いたという彼の記録を高橋知事を含めて参加者全員が目の当たりにして共有し、私は何か深い感慨に耽っていました。二日間の道中、高橋はるみ知事とは至近距離に居ながら、それらのお話をする機会がなく残念でしたが、4期目の知事としては、2008年の洞爺湖サミットが北海道で開催された意義を、今を生きるリーダーとして心の底から再確認して頂きたいものと、札幌へ帰る道すがら、祈るような気持でした。

* 北海道知事への政策提言(http://kitay-hokkaido.net/uploads/fckeditor/uid000001_20080609102508947b9c6c.pdf)