ケープタウンから20時間以上飛行機を乗り継いで、昨晩遅く札幌の自宅に戻りました。今回のこの旅行では、帯広畜産大学マラウィ・プロジェクトチーム、小疇(こあぜ)浩先生、手塚雅文先生、河合正人先生、谷昌幸先生、現地コーディネーターの大山美砂子先生、教育研究部の牧孝幸さん、高橋真紀さんとお二人の学生さん、JICAマラウィ事務所の齊藤大輔さんには大変お世話になりました。

そして同行ツアーのアースカフェ・チームとして旅行に参加した、(株)リープスの鈴木善人社長http://www.leaps.jp/、オグデザインオフィスの小椋代表http://tetsuya4444.com/、(株)バイオマスソリューションの藤本達也社長http://twitter.com/tatsuya_fmにも多くのことを教えていただき、心から感謝致します。

ケープポイント近くで、左から鈴木さん、小椋さん、私、藤本さん

良き仲間に恵まれたというか、各人のブログを見ても分かる通り、みなそれぞれ独自の立場から今回のアフリカをコメントしていて、自分にとっても大変勉強になりました。プランタイヤ最後の夕食で、18人の中で私が最年長参加者だと初めて知った時は、少々衝撃でしたね。10数年前まではどこの集まりでも「最年少」参加者だったのにーー。役回りで参加したのではなく、それぞれご自分のフィールドでの課題と興味をお持ちだったので、食事の時、待合時間での意見交換が本当に面白かったです、すべて出来ない理由の言い合いではなく前向きの話でした。

ほんの一例としては、「出口(EXIT)戦略の重要性」。これは経営の話ではなく、食べ物の話であることを身をもって体験した方がいます。要するに口にした時に辛いとか辛くないばかりではなく、それ以上に出るときに刺激が自らの体が受け止られる範囲かどうかを予め考えることが大切という意味です(文字にすると大変難しく感じられますが・・・)。

これからのそれぞれの活動に実に沢山のヒントを得ました。これまで「アースカフェ:http://www.akiyama-foundation.org/network/tema04.html」で、活動を積み重ねてきたその中から、いよいよネットワーク形成へのステージへと進化・発展する気配です。要するに結論を言えば、あらゆる活動は「担い手の育成」につきるのです。

もう一つだけ旅行中に感じたことを書き留めておきます、日本という国の「地盤沈下」。

私が1971年に北アメリカ大陸を一人旅をしていた当時、日本は「エコノミックアニマル」と揶揄されて、ラジオ・カメラ等優れた商品を世界で販売しているけれど、まだまだ国際社会では2流扱いでした。それが80年代にエズラ・ヴォーゲル先生の「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が世に出されてから一躍世界舞台にのし上がり、GDP世界2位として自他ともに上りつめていきました。

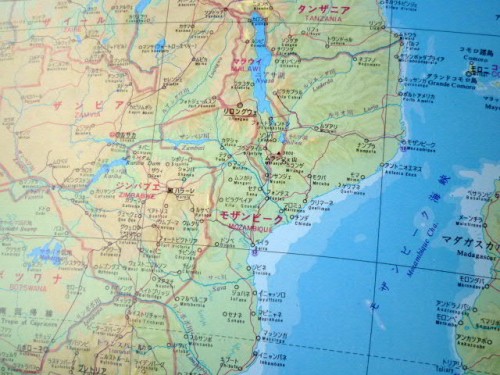

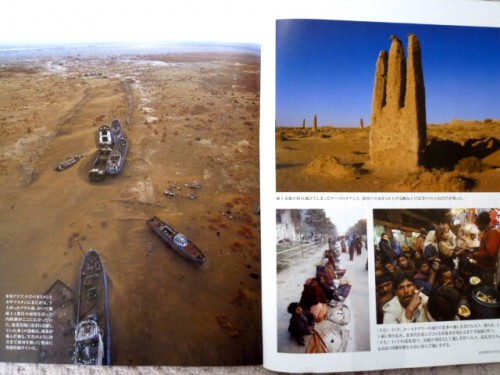

今回札幌からマラウィまでの道のり、新千歳・羽田・成田・香港・ヨハネスバーグ・マラウィ(プランタイル)・ケープタウンの各空港の機能・設備を体感しても、日本国内の顧客不在は余りにも明らかでした。そして活動の担い手としても圧倒的中国人(中国語圏の人々)、英語圏としてのインド人等、アジアの中の日本人の存在の薄さを痛感します。そんな思いの私にとっては、やっと辿り着いた喜望峰に建つ「各都市への距離表示」はダメ押しでしたね。日本の都市が一つも入っていませんでした。「いや、地盤沈下ではなくもともとなかったのではないか」との指摘もあるかもしれませんが、そうだとしても日本の存在感の無さは否めません。

各都市までの距離表示

最近、企業でも大学でも、海外で活躍したいという人材が減ってきていると聞いています。商社等でも今の若い世代は外国に行きたがらないというではありませんか。これから人口が減っていく日本社会、何とかこの辺で存在感の向上を、軍事力ではない国際貢献・安全保障として、食・農分野、環境分野で果たすことこそ「成長戦略」だと信じて疑いません。