「6・15」を忘れる訳にはいきません、1960年6月15日、国会議事堂前で当時東大生だった樺(かんば)美智子さんが日米安保条約改定反対デモ参加中に亡くなった日ですhttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kannba.htm。

私が千葉大学(http://www.chiba-u.ac.jp/)の学生だった(1969年入学)頃、毎年この日は西千葉キャンパスから東京の明治公園等に行き、追悼集会に参加しました。また、西千葉キャンパスには樺美智子さんのご両親・俊雄さま、光子さまもいらっしゃって講演会も開催され、追悼著書の「人しれず微笑まん」は心に残るメッセージでした。

先日、たまたま時間があったので、昨年に続いて千葉大学・西千葉キャンパスに行ってきました。現在は1万5千人の学生数とのことで、40年前は土が舞い埃っぽかったキャンパスが、見違えるようなうっそうとした木々の並木道へと変貌し、風格を感じ嬉しくなりました。

しばしゆっくり散策していると、今でも通りの向こうから笛の音とアジ演説の声が聞こえて来そうです。それにしても平穏です、立て看板も同好会イベントみたいなものばかり、米軍の沖縄・普天間飛行場等を糾弾するような立て看板は一枚もありません。

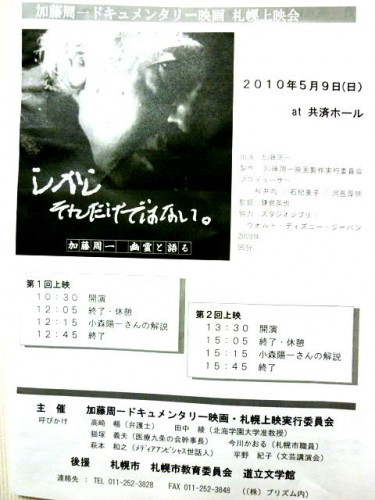

そして40年前に時々通った東門斜め前の中国料理店「北京亭」は、今も健在でした。それどころか、丁度昼時だったので中に入って見ると、当時は楕円形のカウンターだけだった場が随分広がっていて、テーブルも入り、倍くらいの座席数となっていました。そこで私は、思い出の「レバニラ炒め」を注文して、マスター風の男性にお尋ねしましたら、何とその方が私が学生時代にも主人としてお店をやっていたことが分かりました。何とも懐かしく、レバーの味は全く変わりなく格別でしたよ。

懐かしくて愛おしくて、良くこの間お店をお続けになっていたと感動しながら店を出て見ると、その出口の取っ手付近にステッカーが貼っていました。「底力宣言!千葉大学を応援しています:We support Chiba University」とありました。

「変わるキャンパス」と「変わらぬ門前のお店」、ともに現在の姿に感動致しました。

これまで私は自分の卒業した大学をそれ程「懐かしく」思ったことはありませんが、妻と出会った場も大学の臨海実習所、その後様々な場面で千葉大学卒業の方々ともお会いする度に、今キャンパス周辺がどうなっているのかと気になるから不思議です。