ペギー葉山の「学生時代」の歌詞、「ツタの絡まるチャペル」で有名な青山学院大学http://www.aoyama.ac.jp/に初めて行き、片桐一男先生http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%95%D0%8B%CB%88%EA%92j/list.html ご夫妻と20数年ぶりにお会いしました。

片桐一男先生は、すでに「愛生舘のこころ(1)」でご紹介しましたように、「松本良順と愛生舘」の研究を長年されています。6年前に青山学院大学を退任された後も、毎年全国各地で講演をされています。その中で、長崎におけるオランダ人ポンぺと海軍伝習・医学伝習、そこでの勝海舟、松本良順との出会い、長崎大学医学部との関係等、実に興味深い歴史の研究で高い評価を得ています。

ポンペ・ファン・メールデルフォールト(1829-1908)はオランダの海軍軍医。東インド各地で勤務中に、オランダ海軍による日本の海軍伝習第二次教育派遣隊の一員として1856(安政4)年に長崎に渡来、松本良順やその弟子の幕医・諸藩医学生を教育しました。このあたりに関しては、司馬遼太郎著「故蝶の夢」http://machi.monokatari.jp/a2/item_1362.html にも、少し語られています。

日本の近代化のはじまりは、「1853年ペリー浦賀来港」と昔から歴史で習っていますが、実はその10年近くも前に、アメリカのキャプテンクーパーが捕鯨船団長として、日本人漂流民22名を救助して浦賀に寄港しているのです。その辺の詳細は、寺島実郎さんのラジオ番組 http://www2.jfn.co.jp/tera/archive_doga.htmlの中で、「2008年10月の動画その2Vol.2」で紹介されています。砲艦外交などではなく、極めて人道的な目的での訪問であり、日本人がアメリカを目の当たりにしたまさに最初でした。その他歴史をよく調べてみると、この前後にヨーロッパ各国要人の訪問も数多くあったと記録されています。

そんな中で、江戸時代の外国との窓口長崎では、ポンぺが海軍伝習・医学伝習で滞在し、特に「近代西洋医学の父」として数多くの事業の種を蒔き、歴史にその名を刻まれています。1858年伝染病治療、1861年養生所・医学所の設立(長崎大学医学部の原点)等とともに、1848年オランダ王国が民主主義に基づく憲法を制定した時代の影響も受けて、ポンぺはその民主主義に立脚した医療を施した、と記録に明記されています。

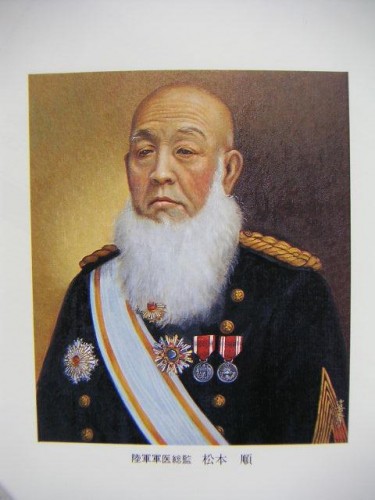

彼の医学教育伝習は5年間に渡り、解剖学から物理学、薬理学、生理学他全般に及んだ一方、その講義を筆写し、日本語で分かりやすく復講したのが、松本良順でした。学びに集どった延べ40名を越える幕臣伝習生・諸藩伝習生は、松本良順の言わば「弟子たち」であり、それ故に「近代西洋医学のもう一人の創立者松本良順」と、今でも語られているのです。1861年養生所・医学所設立時、初代頭取となりました。長崎大学医学部の創立者であり、現在も大学構内にポンぺとともに顕彰碑として配置されています。また、創立150周年記念事業として長崎医学同窓会が記念同窓会館を建て替え、「良順会館」となっています。http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/med/top/message.html

その後、良順は江戸への帰還を命じられて、1963年緒方洪庵逝去の後の医学所(東京大学医学部の前身)の頭取となりました。1866年幕府軍が長州征伐で敗退した時、大阪城で病む将軍家茂公を治療し、その臨終も看取っています。幕府の海陸軍軍医制を編成し、総取締になり、15代徳川慶喜の信頼も厚かったようです。戊辰戦争では江戸城明け渡し後に会津に下り、藩校日新館に野戦病院を開設し、戦傷兵をポンぺ直伝の軍陣外科で治療を行いました。会津落城後捕えられましたが、ほどなく囚を解かれて、1870年早稲田に洋式病院を設立しました。

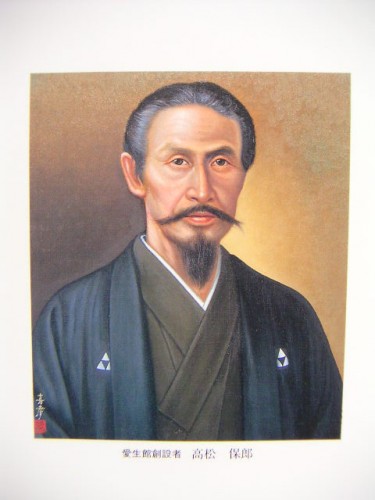

1871年、山県有朋の請いにより陸軍軍医部を編成し、1873年初代陸軍軍医総監に就任したのです。この後に、多くの医学啓蒙書を世に出して、その中で「通俗民間治療法」により一般人に衛生思想の心得を広めました。同時に、高松保郎が館主の「愛生舘」事業の目的、庶民への衛生思想と安価な薬の普及にも共鳴し、全面的な支援を行いました。医師の診療を受けられない貧しい人々のために、自分が処方した三十六方(種類)の薬を安く手に入るようしたのです。また、庶民に牛乳を飲む事を奨励したばかりでなく、日本に海水浴を定着させたのも松本良順であり、予防医学、健康増進の先駆けです。現在も湘南の大磯海岸に記念碑が建っています。

社会が混乱し、国をはじめとする官の政策では間に合わない明治維新前後の時代に、自立した民間活動として「愛生舘」事業のこころがあったこと、私は今、21世紀における「愛生舘」事業の再構築の原点を見つけた思いです。