金沢大学医学部を訪問する機会があり、短い時間でしたが「石川四高記念文化交流館http://www.pref.ishikawa.jp/shiko-kinbun/」と「鈴木大拙・生誕の地」にも足を運びました。

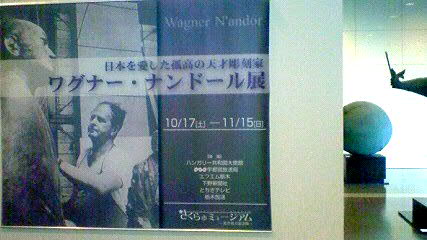

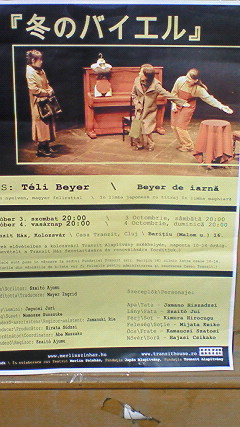

記念館の一つ「石川四高記念館」には、四高(しこう)と四高生を育んだ風土と時代の展示があり、自治精神に貫かれた寮生活の様子も知ることが出来ます。四高が生んだ多彩な才能として、鈴木大拙、中谷宇吉郎、中野重治、井上靖等も紹介されていました。もう一方の「石川近代文学館」では、「三文豪」の泉鏡花、徳田秋声、室生犀星の展示に加えて、今年の生誕100周年を記念して鶴彬(つる・あきらhttp://tsuruakira.jp/modules/tinyd03/)の特別展示も開催中でした。ドキュメンタリー映画の上映も全国各地で開催中です。生きていた時間が長くなかったせいか豊富な展示ではありませんでしたが、吟味された言葉から蘇る情景には重たいメッセージが込められています。

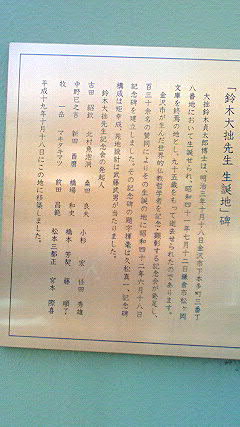

そこからゆっくり市内を散策しながら、鈴木大拙の生誕の地に向かいました。本多町の学校向かいの角、ひっそりした場に胸像と記念碑とパネルが設置されていました。

彼の著書「禅と日本文化http://kindai.bungaku1.com/showa01/zen.html」については、この欄09.3.13」にも記載しました。あの時代に英文で書かれた文章から彼の生い立ちに興味を持っていたので、今回生誕の地を訪れることができて嬉しかったです。

文化の香りが輝く奥行きのある金沢のまち中でした。