肝心の贈呈式の写真は、残念ながら皆関係者なので、当日のプロの年報用写真以外に一枚もありません、難しいところですね。受賞者の皆さまはほぼ全員ご出席頂き、財団関係者も役員はもちろん、選考委員の先生方も数多くご出席、毎年思うのですが大変高い出席率を維持していて嬉しいです。

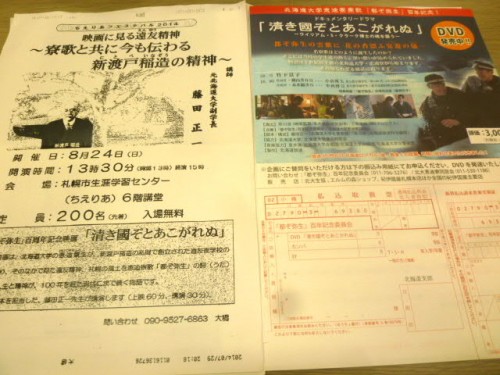

今回、冒頭の理事長としての私のご挨拶は以下の通りです。この間の若き研究者への思いを、「俊鶻丸(しゅんこつまる)」に込めて語りました。昨年のテレビ番組については以前にもこのブログで書いています(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19083)。

~~~~~~~~~~~~~~ 理事長としての私の挨拶

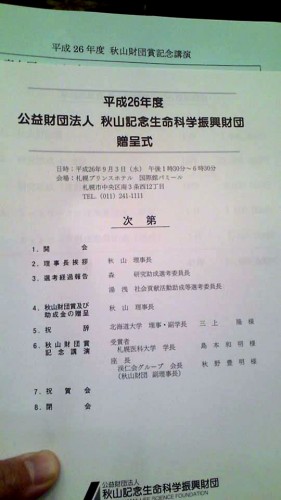

本日は、多数のご来賓のご臨席を賜り、またお手伝いに株式会社スズケン様より社員の皆様に駆けつけて頂き、当財団「平成26年度贈呈式」を開催出来ますことは、大変光栄に存じ感謝申し上げます。

〇 秋山財団(昭和62年1月に設立)、本年28年目

・助成総額約8億4,000万円 ・助成累計件数1,204件

<近況報告>

① 「ネットワーク」化への取り組み

・研究分野の「アウトリーチ活動」

・市民活動分野の「コラボレーション」

実施例

(a)7月6日、前田一歩園財団との第4回助成事業合同報告会

合計20団体(秋山財団:12ネットワーク形成事業助成プロジェクト)

(b)7月19日(本日出席の)上田評議員(北大北方生物圏フィールド科学研究センター)のバックアップで、札幌旭丘高校生物部(顧問:綿路先生)とのコラボ企画を学校祭の中で実現、反響あり。

取組み事例は財団HP・年報等に掲載 → 財団事業の柱の1つに育てる

②評議員会、理事会での議論

・「生命科学」と「自然科学」の概念の理解について

・財団賞への人文科学・社会科学分野への拡がりについて

<私からのメッセージ> STAP細胞ほか、何かと研究者に対する社会的注目が増えている

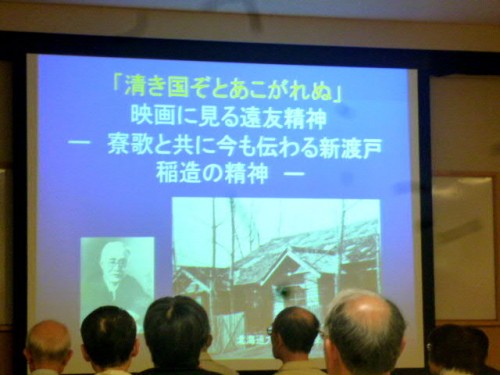

2013年9月 NHK教育「ETV特集」

「海の放射能に立ち向かった日本人~ビキニ事件と俊鶻丸~」

60年前の1954年3月1日、アメリカは太平洋ビキニ環礁で水爆実験を強行。マグロはえ縄漁船第五福竜丸など数百隻、人によっては1千隻以上とも言われる漁船が被ばく、放射性物質に汚染されたマグロの水揚げ等、大きなニュース。アメリカは「放射性物質は海水で薄まるためすぐに無害になる」と主張。

それに対して、当時の国立衛生試験所、理化学研究所等により、日本独自に海の放射能汚染の実態を解明しようという一大プロジェクトが始動。水産庁長官が国会で約束。海洋学、気象学、物理学、化学、食品学など幅広い分野で活躍する第一線の研究者が結集し科学者たちの「顧問団」を組織。当初予算3、000万円が1,400万円に減額されたにもかかわらず、水爆実験から2か月後、そこに至るまでに断る口実はいくつでもあったにもかかわらず、、科学者22人を乗せた調査船・俊鶻丸(588トン)がビキニ実験場に出動!

科学者たちは死の灰による被曝の恐怖、“米潜水艦の魚雷攻撃を受けるかも知れない”という極限の状況の中で、2か月に亘る調査を実施.調査の結果は、海の放射能汚染は簡単には薄まらないこと、放射性物質は食物連鎖を通じてマグロの体内に蓄積されること、部位によってかなりの違いがあること等を豊富なデータに基づき、初めて明らかにした。

俊鶻丸の中心的な科学者たちは、大気や海洋の放射能汚染の調査・研究を継続→大きな原発事故にも対応できる環境放射能の横断的な研究体制の必要性を主張!しかし、・・・

この活動から私が指摘したい4つのポイント:

〇 60年前、日本の若き科学者たち、当時その任にあった関係諸機関の責任者たちが、リスクを恐れずに行った行動から、私たちは何を学ぶべきなのか!

〇 私たち戦後世代は、「戦争を知らない」では免罪されない。広島・長崎の原爆、そして原発事故、「自然災害」、「人的災害」。経験者は本当に語れるのか、語ってきたのか、経験しなかったが故に伝えられることがあるのではないか!

〇 「伝えていかなくては」ならない。今を生きる私たちが次世代に対してその責任を負っている、それが今を生きる者の「時代認識」ではないのか!

〇 2014年、私たち一人一人、とりわけ生命科学の道を歩む科学者の矜持が、人間としての良識が、人間性そのものが問われている!

私たちは歴史から学ばなければなりません!

<ご出席の大学関係者、研究機関、そして受領者の皆さん!>

助成金の中には28年間、秋山財団に寄せられた沢山の方々からの大切な志と熱き想い、期待が込められている事を忘れないで頂きたい。ステージは、秋山財団が用意、心寄り添う「パートナー」として、共に歩み続けたい。

<最後に>

100年の時を越えて、北の生命と共に歩んで来た秋山愛生舘の歴史とDNAを受け継いだこの財団。生命と向き合い、道民のいのちと共にある科学、自然と共生する生命科学の進化の為に貢献し続ける事をお誓い申し上げます。

本日ご列席の皆様には日頃のご支援、ご厚誼に感謝致しますと共に、引き続きなお一層のご厚情を賜りますようにお願い申し上げて、私のご挨拶と致します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~挨拶 おわり