以前から注目している為末大さんのFacebookでのメッセージ、以下は2021年のものですが、今回パリオリンピックが終了して間もない今も、彼のメッセージは深く、心に響きます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2021年の記事ですが、五輪選手の方へ。

このようなタイミングでお話しするのは憚られますが、オリンピックに出たりメダルを取っても幸せになるとは限りません。

『東京五輪の残像』という本があります。1964年に東京五輪に出場した選手を追跡取材しているものです。オリンピックの光があまりにも強いために、呪縛から逃れられず苦しむ様子が描かれています。オリンピックに出る方法、勝つ方法はたくさん語られていますが、出てしまった後どのように生きていくかは実はあまり語られていません。

まず第一に大きな大会の後や目標を達成してしまった後に、「燃え尽き症候群」と言われる症状が出ることがあります。アスリートは極度の重圧にさらされているために一般の方よりも精神的なダメージを受けやすい状況にいます。人間が精神的に落ち込むのは危機的な状況の最中ではなく危機的な状況が過ぎ去った後だと言われています。

オリンピックに向かう時には自分では気がつかなくても、強い重圧の中で自分も抑制し集中していますから、精神的に疲労しています。身体の疲労は実感しやすく、最近は血液検査などで測定も可能なのである程度予測がつきますが、精神の疲労は実感しにくいために見過ごされがちです。またアスリートのメンタリティとして弱さを認めないところがあるので余計に無視されがちです。

まずグラウンドに行こうとするのだけれど、行く気が起こらない、やる気が出てこないという症状が出ます。その時にああ疲れているんだと休めればいいですが、それができない時は第二段階に入ります。次第に身体が思うように動かない。練習をしていても楽しくない。1日でボーとする時間が増えるなどの症状が出てきます。

私はこの辺りまでしか経験がありませんが、もう一段階進むと症状が重くなり回復も遅くなります。深刻になるところまでいけば競技人生や引退後の人生にまで影響を与えるようになります。疲れたなと思ったら半年、または一年以上心を休めることをお勧めします。今まで我慢してきたことを思う存分やって、好きなことをしながら心を休めてください。身体の怪我はまだなんとかなりますが、心が壊れて仕舞えば全ての原動力を失います。

次に狙われることが出てきます。有名人が問題を引き起こすことが多いのは、有名人に近づくとうまみがあるからです。

・開放感を感じているなかで、ハメを外している様子を写真に撮られて、どこからか流出する。※友達が友達に写真を送った後はもうコントロールは効きません。

・試合がおわってほっとしているタイミングで思わずLINEや内輪だけで話した不適切な内容が流出する。※どこに書いてもスクショしてしまえばパブリックと同じです。

・今までに会ったことがない人や、華やかな場所に出ることになり、そこであった人に夜の世界を紹介されて、そのままずるずるいく。

私の20代は知り合いといえば競技関係者がほとんどという人生でしたから、免疫がありませんでした。寄ってくる人はみんな感じが良くていい人に見えました。もちろんいい人もたくさんいますが、実際にはそうではない人もいます。

お金も知名度もない人には利用価値はありませんが、今皆さんには利用価値があります。狙う側の人からすると「無知で無防備で無警戒な使い勝手がいい存在」に見えています。自分でコントロールできている感じがしても、実際には相手の掌で転がされていたりするのですが、知識がないときはそれに気がつけないのです。

相手が自分の何を狙っているかは経験を積まないと分かりません。かといって怖がって扉を閉じすぎても交友関係が広がらず人生が狭まってしまいます。生きていればぐらぐらしたり、ちょっと道を外れることとぐらいはあるかもしれませんが、踏み外しすぎると戻ることが難しくなります。

おすすめは恩師に会うこと、信頼できる人に会うこと、昔の友達と会うこと、グラウンドの近くに住み続けることです。自分のホームからは完全に離れない方がいいです。

最後にこれは主に今回で引退する選手が対象になりますが、競技癖を抜くのに苦労すると思います。競技の世界はゼロサムゲームです。誰かが勝つと誰かが負ける世界です。また少しでも気を抜くと足元を掬われる世界でもあります。

このような世界で競争にさらされていると自然と出来上がるメンタリティがあります。常に油断せず、高い目標を立て、絶対に妥協せず、何事にも全力で挑む姿勢です。しかし、社会で生活しているのは必ずしもそういった人ばかりではありません。

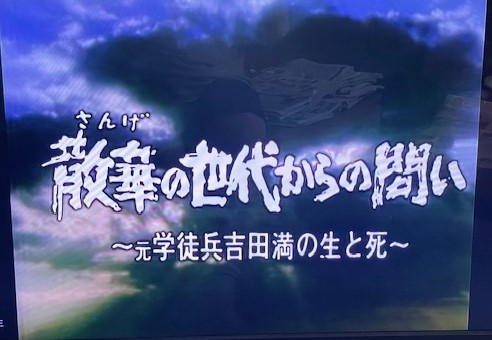

依田郁子さんという方がいます。東京五輪にハードルで出場しました。五輪が終わり結婚をするのですが、なかなか周囲と馴染めずにいる依田さんは近所のバドミントンクラブに入ったらと勧められます。楽しくバドミントンをやるという地域のクラブだったのですが、依田さんはそこでも力を抜くことができず全力でトレーニングに挑み周囲と少しずつ距離ができていってしまいます。

東京五輪を終えて20年も経った時の同窓会でも唐突に「先の五輪では結果を出せなくて申し訳なく思っています」と挨拶しました。依田さんにとって東京五輪は忘れることのできない大きな存在であり、誇りでもあり、全てを犠牲にしてきた理由でもありました。

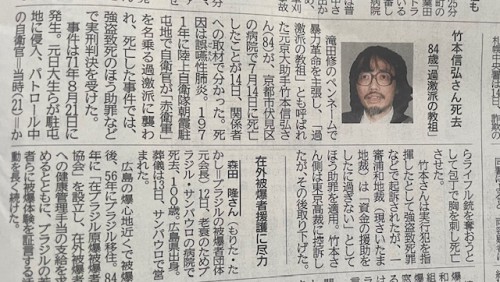

依田さんは結局45歳で自ら命を絶ちました。東京五輪は一体、依田さんの残りの人生にとってどんな存在だったのでしょうか。

オリンピックが終わっても人生は続きます。私も引退して10年ほど経ちましたが登ることより降りることの方が難しく感じます。一番大切なことはみなさんがオリンピックに出て幸せになったと感じられることです。そしてぜひ自分の体験を子供達や地域のみなさんに伝え、それから社会をよくする活動に関わってもらえればと思います。

人間は社会の中に生まれ社会の影響を受けて生きていきます。社会の中に新しい自分の位置を見つける作業は大変ですが、きっと皆さんならできると思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

アスリートの「セカンドキャリア―」についてはこれまでも日本で時々話題にはなっていましたが、オリンピックのようなどうしても国を背負うみたいなイベントに出場した選手たちは、メンタル的なダメージというのが金メダルを獲得したとしても何がしか与えるのでしょうね。依田郁子さん、円谷幸吉さん、日本社会の目に見えない圧力というのか、少なからずミッションを背負った立場の方々には共通するプレッシャーなのでしょうか。