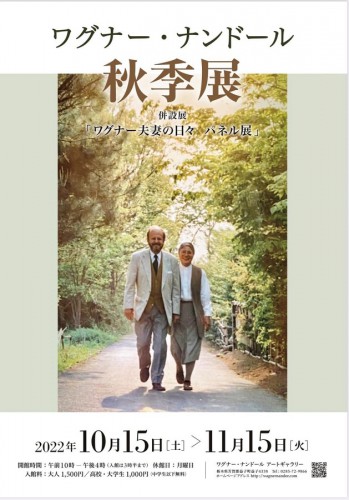

ワグナー・ナンドール・アートギャラリー(http://wagnernandor.jp/mobile/wnag.html)では秋季展が始まっています。

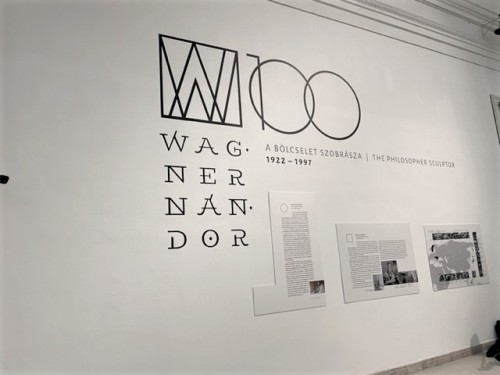

今回は、昨年10月29日に亡くなった和久奈ちよの一周忌を踏まえて、五角堂併設展は「ワグナー夫妻の日々」企画となっています。普段、事務棟横の祈りの部屋に掛けられている絵画「夫婦」も、特別に移設して展示しています。また、二週間前にハンガリーで開催された「ワグナー・ナンドール生誕100年展」の様子も、江原評議員のご尽力で編集されて放映しています。

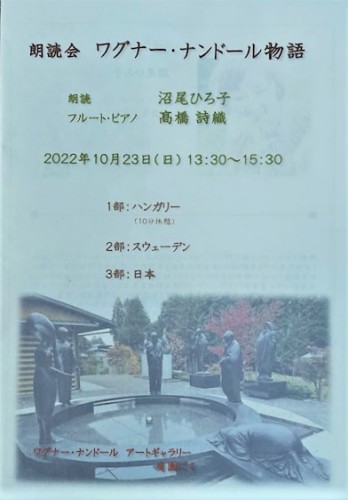

そして先日は、哲学の庭横で『朗読会・ワグナー・ナンドール物語』を開催しました。2008年に幻冬舎から出版された下村徹先生著『ドナウの叫び』をベースにした2時間のフルートと朗読の熱の入ったコラボです。この10月23日は、1956年ソ連がハンガリーに侵攻してきた記念すべき日です、この日にこの企画を選んで頂いた沼尾さんに感謝ですね。日本の教科書では「ハンガリー動乱」と記述されていますが、ソ連邦崩壊後は、ハンガリー国民も「ハンガリー革命」として後世に伝えています。今、ウクライナ情勢を鑑みて決して20世紀の出来事として仕舞う訳にはいきません。

* 朗読 沼尾ひろ子さん(https://www.hirokonumao.com/)

* フルート 高橋詩織さん(https://www.musikolor.com/)

屋外の会場は予想を遥かに上回るお客さまで、駐車場も満杯。終演後は皆さま口々に感動したとのお言葉で嬉しかったですね。

スペシャル企画で原作の下村徹先生、ワグナー・ナンドール財団評議員でもご尽力して頂いていますが、沼尾さん、高橋さんとのアフタートークも大好評でした。

全て終了後には下村ご夫妻を囲んでの記念撮影、秋の益子を背景に素晴らしいひと時でした。

映像の世紀『バタフライエフェクト(https://www.nhk.jp/p/ts/9N81M92LXV/list/?pastOffset=10)』は、更に続いての興味深い番組です。

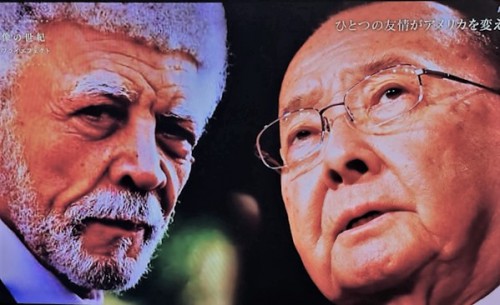

ダニエル・イノウエ&ロン・デルムス

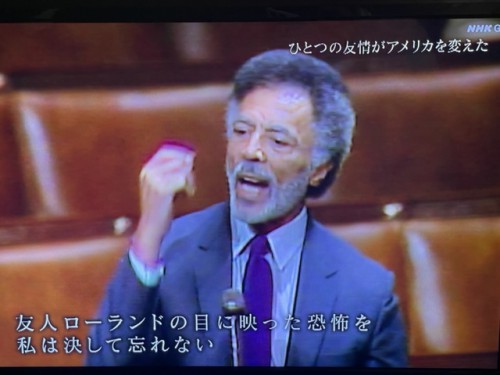

「ひとつの友情がアメリカを変えた」

https://www.nhk.jp/p/ts/9N81M92LXV/episode/te/K783QV45G4/

~~~~~~~~~~~~~~NHKーHPより

初回放送日: 2022年10月3日

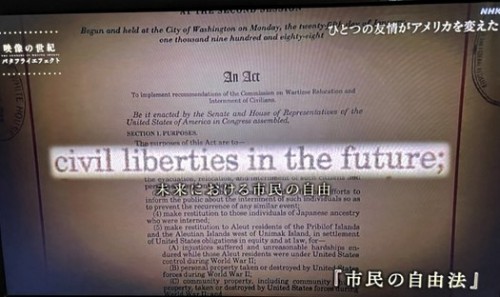

逆境からはい上がり、アメリカで自由と平等のために戦った2人の連邦議員がいた。少年時代、政府の強制収容で日系人の親友を失った黒人ロン・デルムス。第二次大戦中、日系人への差別を跳ね返そうと苛酷な戦場に志願し、右腕を失ったダニエル・イノウエ。その後連邦議員となった2人は、知らぬうちに助け合い、自由を保障する法律を実現。その波は南アのアパルトヘイト撤廃に結実する。世界とアメリカを変えた勇気の連鎖の物語。

更にその後、バーバラ・リー下院議員(カリフォルニア州選出、民主党)に受け継がれてきました、2001年9月11日に起きた同時多発テロの直後から、米国は終わりなき「対テロ戦争」に突入、当時、アメリカ議会でただ1人、武力行使を認める決議に反対した彼女の勇気に。

https://www.asahi.com/articles/ASP8B4HS6P89UHBI004.html

勇気ある人々の連鎖ですね。

映像の世紀『バタフライエフェクト(https://www.nhk.jp/p/ts/9N81M92LXV/list/?pastOffset=10)』は、続いての興味深い番組です。

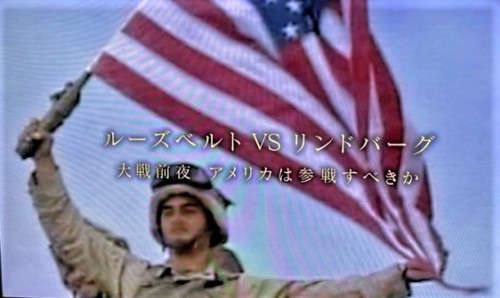

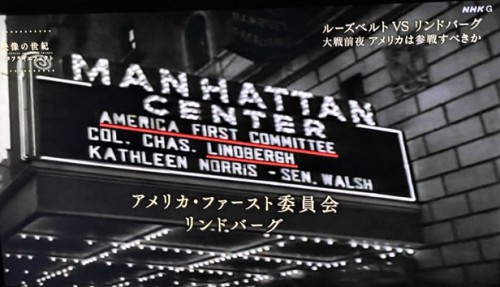

「ルーズベルトVSリンドバーグ 大戦前夜 アメリカは参戦すべきか」

~~~~~~~~NHKーHPより

初回放送日: 2022年9月26日

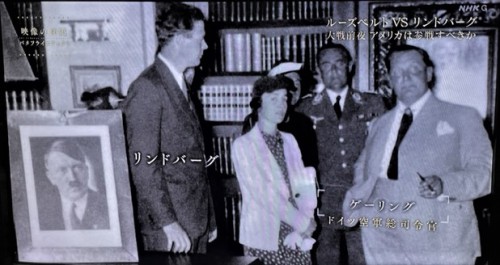

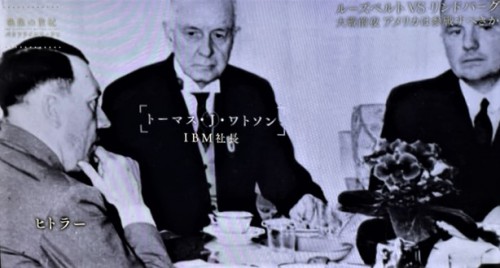

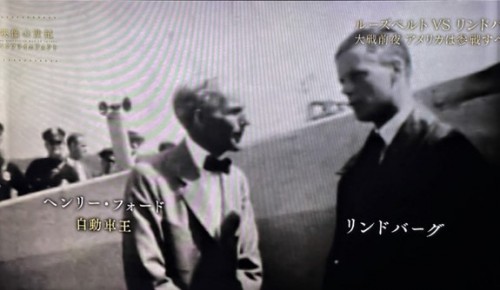

1933年に撮影されたフランクリン・ルーズベルトの襲撃映像が残されていた。九死に一生を得た大統領は6年後、世紀の大論争に立たされる。「アメリカはヒトラーと戦うべきか」、ヨーロッパで始まった第二次世界大戦への参戦を視野に入れるルーズベルトに対し、参戦反対を訴え国民の絶大な支持を集めたのは史上初の大西洋単独無着陸飛行を成し遂げた英雄チャールズ・リンドバーグだった。世界の命運を担った二人の激闘の物語。

~~~~~~~~~

ルーズベルト大統領が暗殺寸前だったこと、リンドバーグとドイツ空軍との関係、IBMワトソン社長、フォード社のヘンリー・フォード社長、建築家のフロイド・ライト氏と二人との出会い、ナチスドイツとの関係、そしてジョン・F・ケネディ氏等、当時を生きた人々の様々に織りなす新たな歴史を垣間見る気がしました。

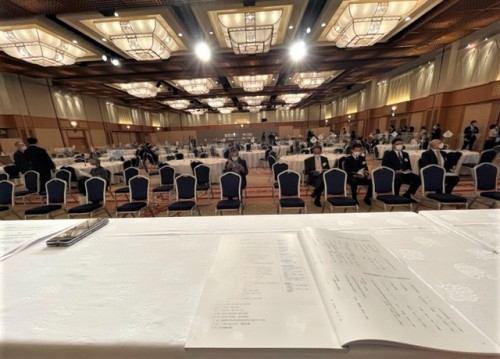

今年も私の母校の高校、『六華同窓会』総会が開催され、今年は懇親会も3年ぶりに限定的でしたがリアルで開催されました、やっぱり同じ空間を共有する時間は貴重ですね!!私はこの間長く幹事長、副会長を務めていましたが、今期で退任することができました。同窓会の財政改革を若い世代と一緒に約10年、みんなもよく頑張ってくれました、今後も永く活動を続けられる基盤もできました。

* これまでの六華同窓会記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E5%85%AD%E8%8F%AF%E5%90%8C%E7%AA%93%E4%BC%9A

開会前から札南高学校林のパネル展示準備も行ってくれていました。

総会は定刻に開始し、議案は全て承認となりました。最後に私にも感謝状が贈られました。

懇親会は3年ぶりに人数制限はありましたが、着席で3年ぶりに開催できました。

私は乾杯のご挨拶でした、これまでの御礼とこの間の財政改革を一緒に進めた皆さんへの御礼、新しい若手への期待をメッセージとして語ったつもりです。私は南19期ですが今後は20期代以降の同窓生が担っていってくれるでしょう、託したいですね。

今年は特別ゲストとして、今年お亡くなりになった『風月』の娘さんがサプライズでご挨拶、手元には『風月お好み焼き』が配られていました。札南高生のソウルフードなのでしょうね。娘さんのお話も力強い素晴らしい感謝のお言葉でした。

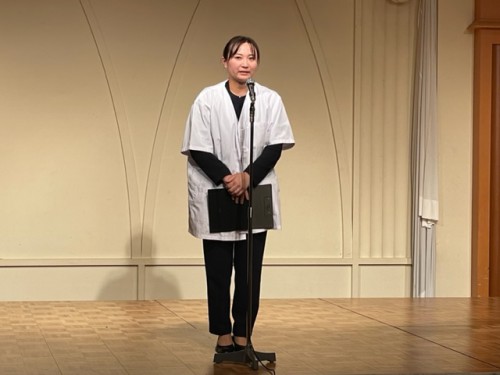

懇親会締めのご挨拶は新しい会長に就任された林美香子さん、当日は札南高のスクールから『古代紫』の洋服での登場でした。

終了後は、新旧会長の歓送迎会と東京六華同窓会幹部の反省会・懇親会でした、初めての企画で大いに盛り上がりました、記念写真でも皆さんいい顔で嬉しかったです。ただ、私は久しぶりの少人数の同期会には顔を出すことができずに少し残念でしたが。

新しい体制による六華同窓会運営、私は少し楽になり『札南高学校林財団(http://www.rikka-forest.jp/)』理事長に専念することができそうです。林会長ほか、頑張って下さいね!

すっかり報告が遅くなりました、先月の新渡戸稲造講演会、札幌農学同窓会主催でした。

冒頭に北海道大学横田篤副学長のご挨拶。

札幌農学同窓会の松井博一理事長が藤井茂さんのご紹介。

今回のハンガリー出張は、昨年ちよさんが亡くなってから初めての訪問で、皆さんにはお世話になった御礼の意味も込めてご挨拶と思っていました。そんな中、次の世代にしっかりと繋がる方々との出会いも多く、持続可能な今後の活動に明るいメッセージを受け止めました。

今回、ハンガリーの方々とのお話で幾つか印象的だったことを最後に書き留めます。

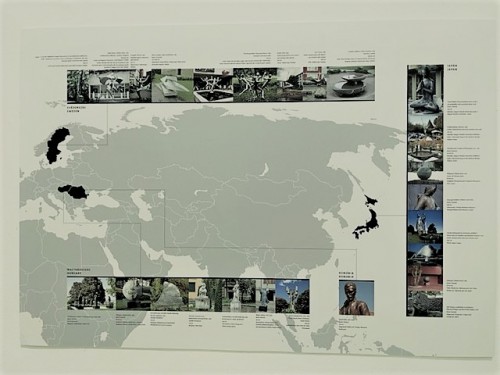

* 3Dによる野外彫刻の室内展示の初めての試みは大成功

* 「彫刻」は、多くの方々に観られて彫刻自体の価値が深まり、多様になり、「成長していく」もの

* ハンガリーは港がない国、エネルギーは全てパイプラインに依存せざるを得ない

* ウクライナは国としての歴史はわずか30年、世界の報道はアメリカからのものに偏っているのでは

* これからの活動は、作品の『見える化」が重要、関係者への取材を短編動画にする等のビジュアル化を実現

そして、前回に続き道中ご一緒だった江原稔さん、100年記念展示のオープニング式典のライブが中止になり、日本の皆さんには動画による後日配信の重要性が高まり、一連のイベントを丹念に記録されていました、お疲れ様でした。ひとまず今回の報告はこれで終わりにします!

今回の3年ぶりの訪問は、何かと話題が多く、なかなか語り尽くせないのが残念ですが、そろそろ終わりに向けて話題を絞らなければなりません。

先ずはハンガリーの企画で、ちよさん亡き後、和久奈ナンドール・ちよの一対の胸像をハンガリーと日本で建立しようというものです。その一つが今回の『生誕100年祭』にお目見えしました。そして、彫刻家のアトリエを訪問して日本に送られる予定のもう一対の胸像とも対面しました。

右端の彫刻家の方のアトリエで。日本でどう配置するかを意見交換しました。

次はキッシュさんのご自宅で今後の財団の事業展開について打ち合わせを。私も数回泊めて頂いたり、ちよさんは長期滞在を何回もしていました。今日のワグナー・ナンドール作品の再評価があるのは、偏にキッシュ・シャンドールさんのご尽力によるものです、感謝しかありません。奥様のイロナさん、娘さんのレイカさん、皆さん日本語の権威で素晴らしいです。

最終日、空港に行く前に、昨今話題の日本人建築家の藤本壮介さん設計の新しい建物『音楽堂』です。今回の展示会開催の現代美術館のすぐ近く、大勢のお客さんが並んでいました。

* https://architecturephoto.net/109540/

その隣にも奇抜な建物&公園?!弧を描いている建物です!!!!

とにかく歴史的建物と現代のイノベイティブな建物が混在している懐深いまちづくりと言えるのでしょうね。

今回のハンガリー訪問の公式行事は終了し、この日はヘレンド社とショムロー地域でのワインテイスティングでした。あいにく午前中予定のヘレンド社は、折からのエネルギー価格高騰の状況下、展示場等が数日前から閉鎖されていたので、外からの見学でした。私はこれまで二回ここの工房・作品展示場を訪問していますが、歴史に裏付けられた確かな技術というのでしょうか、どっしりとした企業風土、しかしながら実にオシャレな雰囲気をいつも感じます。

建物のこんな所にもデザイン性を感じます。

今回は残念ながら工房の中は見学できませんでしたが、抜けるような青空の下、逆にこれまで気が付かなかった外壁等のデザインに注目できて面白かったですね。

オープニング式典の後、場所をホテルに移して関係者による直来(懇談会)です、常連の皆さん、次の世代の子供たちも、リラックスでした。

何回でも乾杯です!!!

今回も出ました、定番のパーリンカ!!赤ワインとともにハンガリーの心です!

そして、今回もまたまた出ました『母子像ふるさと』爆弾ケーキです。

* 2012年ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=14710

* 2017年ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=31598

カメラマンの彼のフットワークは実に軽い、お父さまが今年亡くなられた後、私たちのほぼ専属カメラマンとなってくれています。

ここに集まった方々が、ハンガリーでのワグナー・ナンドールの作品と業績を支えてくれています、感動の時間でした。

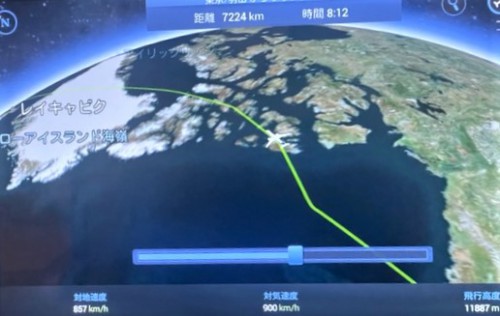

翌日いよいよ今回のメインイベント、午後5時から『ワグナー・ナンドール生誕100年特別展』のオープニング式典です。

* https://culture.hu/jp/tokio/articles/Wagner-Nandor

午前中にはこのブダペスト現代美術館のSzego Gyorgy芸術監督を表敬訪問し、この度の特別展示会開催の御礼と日本におけるワグナー夫妻の創作活動についてご説明しました。

その後、メディア関係者向けの内覧会があり、テレビ・ラジオ・専門誌等の方々がキュレーターのReka Fazakasさんの説明で展示会場を順番に内覧し、質疑応答も熱心なやりとりでした。

夕方5時からは予想を上回る300人以上のお客様がご来場、先ずは展示のご紹介を。

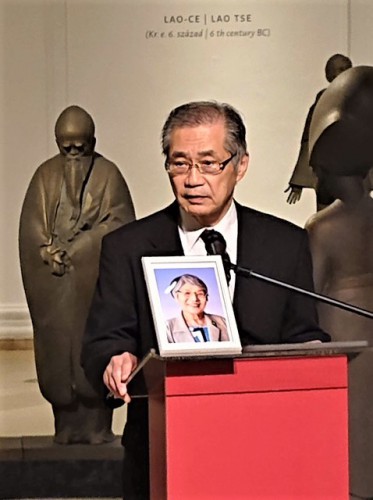

式典では、大鷹正人駐ハンガリー日本大使のご挨拶に続いて私も主催者の一人としてちよの遺影と共に登壇しました。

大鷹大使は岩手県のご出身、祖父・父と代々外務省官僚としてご活躍されました。

そして、あのTőkés Lászlóご夫妻もルーマニアからご出席して頂きました、ルーマニアのチャウシェスク政権崩壊の発端となった「ティミショアラ集会」の当事者です。

* Tőkés Lászlóーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%A

式典の後、美術館ロビーでは簡単な懇親パーティも。

私も便乗して記念撮影!!

終了後に外に出てみると何とも言えない夕焼けでした。

長い一日でしたが、一つの歴史を刻んだ実感を得ました、ここまで漕ぎ着けた関係者の皆さんに心から感謝致します、ありがとうございます!

3日目午後は、ワグナー・ナンドール作品『モーゼ』が建物正面に建立されているブダペスト南のドナウ川沿岸、ドゥナウイバーロッシュ市のカソリック教会を訪問、大変大きな建築でした。

正面の入り口広場に『モーゼ』像が。ちよさんにより日本の栃木県益子町から船便と陸送で贈られました。この像はワグナー・ナンドールの作品としては二番目、一番の母子像は街なかの映画館前の庭に建立されています。

神父さんのご理解により、この像が建立されました。直前に通訳のエステルさんから聞いたのですが、彼女が赤ちゃんの時に洗礼を受けた神父さんだったとか、実に不思議な縁ですね。

この町は、第二次世界大戦中に爆撃で被害を受けましたが、戦後、ハンガリー人民労働者党中央委員会は、1949年に鉄鋼コンビナートで重工業に従事する労働者のための住宅を建設することを決め、1950年代に五カ年計画で始まった都市建設において、市はスターリンの都市を意味するスターリンヴァーロシュ(Sztálinváros)と呼ばれたそうです、今もその名残の集合住宅が立ち並んでいます。町に入るなりこれらの集合住宅を見たので、スターリン時代の影響だなと私自身感じました。ハンガリー人にとっては悪しきソ連時代の遺物なのかもしれません。

教会内は素晴らしい多数のステンドグラス、日中は陽の光で鮮やか、夜は内側の灯りで外からの景観が素晴らしいようです。このステンドグラスの制作者がつい先日お亡くなりになったそうです。

ワグナー・ナンドールの作品は、ハンガリー、ルーマニアのそれぞれ縁のある土地に建立されて、これからもその土地・人々とともに生き続けるのでしょうね、野外彫刻という価値の力強さにあらためて感動する日々です。

ハンガリー3日目は、セーケシュフェヘールバール市とドゥナウイバーロッシュ市訪問です。

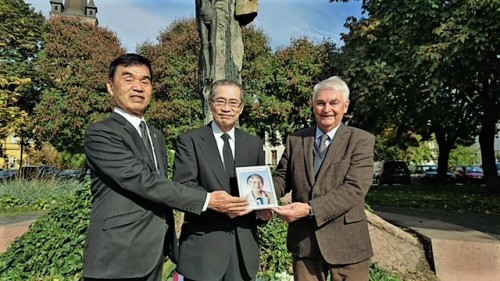

セーケシュフェヘールバール市は、これまでも何回か記事を書いています、今年も午前10時から、ワグナー・ナンドール作の『ハンガリアンコープス』が設置されている公園での戦没者慰霊祭、市長ほか議会関係者は例年通り出席しましたが、ただ、コロナ禍で軍隊・学校の生徒たちは不参加、音楽隊も無しでかなりコンパクトな式典となりました。私は昨年10月に亡くなった叔母の和久奈ちよの遺影とともに参列して花輪を捧げました。

ホテルでの朝食時、キッシュ・シャンドールさんと。

二日目はそれ以降の密な日程に備えて、郊外への気分転換の一日、貴族のMoric Sandor伯爵の住まいだった大邸宅、午後にはワイン産地を訪問です。

* Moric Sandor(https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_M%C3%B3ric)

門の前で通訳のエステルさんと記念写真、広大な敷地に大きな館も。

- 館の中庭

館の奥には広大な緑が広がっています、農地にもなっていたようです。

そして、その昔、馬車が着く館の正面玄関。

正面玄関には馬に颯爽と乗るここの主人Moric Sandorの姿も、「デビルライダー」の異名を取るほど!

二階に上がると大広間。天井にはたくさんの壁画も、乗馬とともに特にこちら?の方も盛んだったようです。

午後は、白ワインの産地でほど近い町ETYEKで遅めの昼食をゆっくりと。

ここでキッシュ・シャンドールさんが、ワグナー・ナンドールとの出会いからの話をしていると、通訳のエステルさんが急に空を見上げて「虹が出てますっ!」て叫んだのです。見上げると写真では上手く撮れていませんが、空に丸く虹が見えるではありませんか、まるでナンドールが天から覗いているかのようで不思議な瞬間でした。

毎回ハンガリーを訪問して感じるのですが、地政学的にも歴史的にも分厚い物語がびっしりと詰まっている土地柄、どこを訪問してもそれぞれの人々の歴史と営みが印象的で、今回もまた貴重な時間となりました。

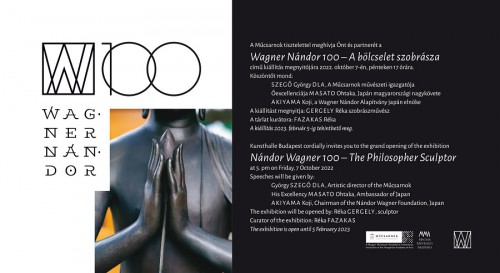

今回の3年ぶりの海外出張は、ハンガリー・ブダペストで開催される『ワグナー・ナンドール生誕100年記念展示会(http://mucsarnok.hu/exhibitions/exhibitions.php?mid=vDptk9njGpl36mY3LTr3lG)』のオープニング式典ほか、ワグナー・ナンドール記念財団(http://wagnernandor.jp/)が関係するイベントへの出席とお世話になった方々との訪問・意見交換が目的です。

道中、合計16時間の飛行機の旅を終えて、先ずはブダペスト到着後にホテルにチェックイン、昼食後に『英雄広場(https://amazing-trip.xyz/t-blog/heroes-square/)』側の会場「ブダペスト現代美術館(http://mucsarnok.hu/index1.php)」に行き、準備の様子を見に行きました。正面玄関はエントランス階段が修復中ですが、展示会場は一番奥まった素晴らしい場所、記念展示の大きさに胸が躍りました。

早速展示会場に足を運ぶと初日まであと3日にもかかわらずこの程度の仕上がり、果たして本番開始までに完成するのか一抹の不安を正直抱きました。メインの『哲学の庭』8体は3Dのレプリカですが、色合いも含めて実によくできていました。

日本での活動プースでは日本の栃木県益子町にある『ワグナー・ナンドール・アートギャラリー(http://wagnernandor.jp/mobile/wnag.html)』から取り寄せたオリジナルの図面を基に、地元ハンガリー的な解釈を入れての『茶室』の復元です。こちらもまだまだ段ボールによる木組みだけの仕上がり、率直に言って、障子を含めた建物の高さ・太さがどこか少しずつ違和感がありましたね。

これまでもそうでしたが、ハンガリーの皆さんの仕事の運び方は、日本人から感覚からは準備の段取りもゆっくりで大丈夫かと思うのですが、必ず本番にはきっちり仕上げてくる、そんなスタイルがまた興味深いですね。いずれにせよ、オープニングを間近に控えて、ワクワク感が高まってきたブダペスト到着初日でした。

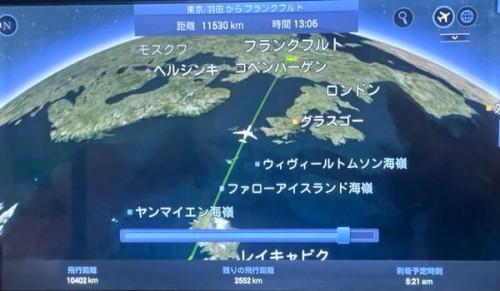

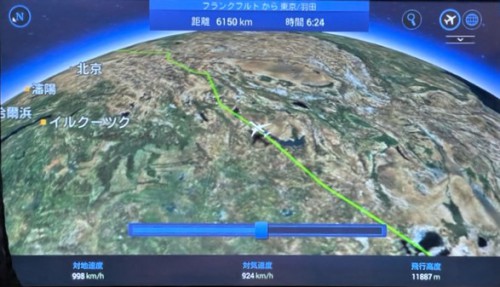

今回のヨーロッパ線飛行ルートは、予めロシア上空は避けるとは聞いていましたが、行きも帰りも予想外、こんな具合でした。

行きは、アラスカ上空からカナダ北部、グリーンランド・アイスランドからイギリス東部を抜けてのフランクフルト、かなりロシア北部・西部を迂回してのルートで14時間半くらいのフライト、ニューヨーク行きに匹敵ですかね。

帰りは行きと同じルートかと思いきや、全く違う方向、偏西風に乗るようなルートで、しかもウクライナ戦争最中の黒海南をかすめてカスピ海、中央アジアを東に通り、中国、北京上空は避ける形で韓国、日本海に抜けて羽田空港へ、飛行時間は12時間半、行きよりも2時間も短い、偏西風は時速90キロから100キロ!!黒海南よりも北朝鮮近くの日本海が一番のリスクのような気がしました、ミサイルでも飛んでこないかと!

こうやって振り返ると、ロシア上空は避けるとは言っても、広い国土、問題なく通過できるエリアもあるのですね。

10日ぶりにブログ再会です、実は3年前にも同じようなことがありました。

* 3年前ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=36847

今回、ハンガリーブダペスト市で大きな主催するイベントがあり、3年ぶりに国際線の飛行機便での出張でした。パスポートは2020年6月に10年用を更新して新しくしたばかりで新型コロナ感染蔓延を迎え、今回はこのパスポートでの初めての海外へ、何かと予約からチェックイン、出国等、機械化も進み、勘が鈍って浦島太郎状態に我ながら戸惑う場面もありました。 ただ、コロナ予防体制が緩和されたとは言え、国際線ロビーはかつての賑わいにはまだまだ遠く及ばず、閑散としていました。

ブダペスト行きの乗り換えはフランクフルト。乗り換え便までの地下通路の長いこと!!

行きのヨーロッパへの飛行ルートは、ロシアのウクライナ侵攻による影響で、アラスカからカナダ北部を通り、グリーンランド、アイスランド上空からイギリス東部を抜けてフランクフルトです。ソ連崩壊後はロシア上空を抜けるルートが通常でしたが。今回は昔のルートより更に迂回しての初めて飛行でした。記憶に残る行きのルートでした。

私の母は、今年9月23日の誕生日で99歳、『白寿』の大台を迎えました!!

そして、毎年、母からは子・孫・お世話になっている皆さんに感謝の贈り物が渡されています。

コロナ禍の中、親族が一堂に集まるのは避けて、五月雨的に都合のつく時間にお祝いに駆けつけました。昨年10月には東京に居た母の妹のちよさんが亡くなり、4姉妹で今元気なのは母一人になりましたが、食欲もあり頭もしっかりしていて私も元気をもらっている昨今です。3年前まではゴルフを楽しみ、スマホを自由に操り、ソーシャルダンスを発表会で披露もしていました、まさに「選ばれし者」ですね!

* 母の関連記事ーー> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E7%A7%81%E3%81%AE%E6%AF%8D

TBSテレビ『報道特集(http://www.tbs.co.jp/houtoku/)』で永らくキャスターを務めていた金平茂紀さんが今月で番組を離れて一ジャーナリストとして新たなチャレンジをすることになり、10月からは「特任キャスター」という形で番組に携わるそうです。『報道特集』は 1980年10月に放送開始、以来「調査報道」を基本に現場からの声を伝え続けています。

~~~~~~~~HPより

金平茂紀

2010年から「報道特集」キャスター。TBS報道局で、モスクワ支局長、ワシントン支局長、報道局長などを歴任。2004年「ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞。

JAGATARA、渋さ知らズ、ヤサイ(矢野顕子・坂本龍一・忌野清志郎)を忘れず愛す。

朝、ときどき水泳でストレス忘れる。

澁澤龍彦、つげ義春、『初恋・地獄篇』、『天井桟敷の人々』を、忘れた頃に回顧する。

やっぱり猫が好き。モスクワ、ワシントン、ニューヨークで計10年近く暮らした。

転がる石に苔は生えない。

~~~~~~~~

番組最後のご挨拶

—————————————

僕が12年間使っていた、この原稿を止めるクリップボードです。実は僕の恩師の筑紫哲也さんが、最後のオンエアの日まで使っていたものです。当時危うく捨てられそうになっていたのをスタッフのADさんの1人が拾い上げて保管して、僕に託してくれました。

時代遅れのようなこの木製のボードですけども、東日本大震災の被災地ですとか、あるいは福島第一原発の構内、あるいはアフガニスタン、イラク、リビア、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア、アメリカなどの取材現場に持って行きました。何のために自分は報道という仕事を続けているのかを考える時、僕はこのボロボロになったボードを眺めていました。

番組はさらに続きます。僕は「特任キャスター」という役割で、より深く、より広く、より長く取材をして、皆さんと随時、この番組でまたお目にかかりたいと思っております。

—————————————

昨今、ニュース・報道番組での果敢に取材する勇気あるジャーナリストが大変少ない中、金平茂紀さんは、北海道旭川出身ということもあり、本来の真実に向き合おうとする『ジャーナリスト』の一人と以前から注目していました。巷では番組を降ろされたとかも言われていますが、私はむしろ前向きに放送会社の縛りから解き離れての立場からの更なる活躍を期待したいですね。先ずはこれまでお疲れさまでした。