秋山財団が昨年から開始したネットワーク形成事業http://www.akiyama-foundation.org/network/の一つ、「社会起業研究会http://www.akiyama-foundation.org/network/tema02.html」の第3回目が先日開催されました。テーマは「自然環境の保全・再生と社会企業」です。

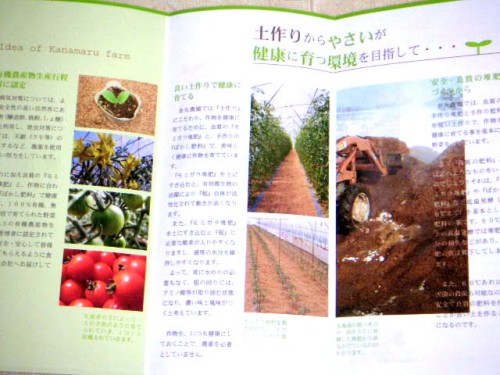

基調講演は 1)(株)ネイチャースケープ http://www.naturescape.co.jp/ 代表取締役 中川 功 氏

2)(財)北海道開発協会開発調査総合研究所http://www.hkk.or.jp/kenkyusho/主任研究員 草苅 健 氏

のお二人でした。

中川社長によると社名の「ネイチャースケープ」は、Nature(自然)とLandscape(風景)からの造語で、「自然の景観」という意味だそうです。その企業の哲学が実に明確です。http://www.naturescape.co.jp/philosophy.html 私も時々若い方々から今後の事業展開に関して相談される場合がありますが、その時ほぼ同じ様なアドバイスをしています。企業という形態の方が資金的にもダイナミックな展開に挑戦出来そうな気がしています。「社会貢献」、「社会への還元」を最優先の価値としてです。従って利益処分についてもおのずから次への投資を重視ですね。

草苅さんによるNPO設立の理念から、「苫東環境コモンズ誕生の経緯」とこれからの取り組みも分かりました。http://homepage3.nifty.com/hayashi-kokoro/aigo4-56.html

それぞれの方々がそれぞれの立場で「環境」の新しい社会的意味を問い続けて活動をされています。