私の親友K.Aの息子さんが東京で結婚するにあたり、彼の厚意で招待を受けたので、先日今風の結婚式に出席しました。60名程の出席者、殆どは20代・30代の若い方々ばかり、結婚式は人前での誓い、披露宴は仲人の代わり(?)に入口前のスノーボードに託されたメッセージでした。二人は冬のスノーボードが出会いだったとか。

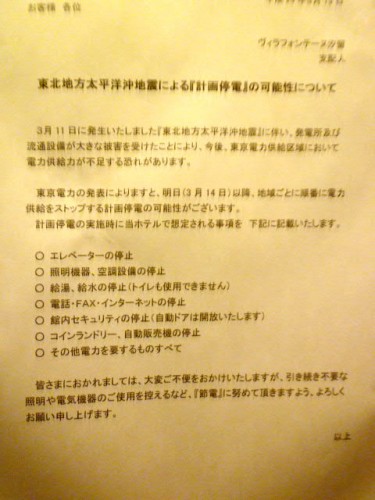

披露宴入口で:スノーボードに描かれたメッセージ

仲人が新郎・新婦の両サイドに立って、というのが一般的だった昔に比べて、今はヒナ段はカップルだけ。でも何の違和感も無いですから昔は何だったのか、とも思います。全体を通して新郎・新婦の出番の多い企画、ケーキ一つとっても二人ばかりでなく母親が登場したり、会場スタッフと二人の事前の再三の打ち合わせで、盛りだくさんのプログラムでした。カメラの絵になる場面が実に多く、後日出来上がるだろう写真集が楽しみです。

企業経営者時代に、社員の仲人を頼まれる時も多かったのを懐かしく思い出します。直接の出会いには関わっていないのに、「仲人」の務めとして新郎・新婦を紹介し、披露宴では終始ヒナ壇に出ずっぱりで座り続ける、今考えると、実に僭越な役回りでした。

K.Aと始まる前に話をしていたのですが、20代とか30代の若い世代を前にすると、今日の状況下、我々の世代は何か「こんな世の中にしてしまって申し訳ない」と謝罪の言葉から始めなければならない心境だよね、と。国家財政の膨大な負債、原発を止められずに放射能汚染された海・大地・空気等・・・・。第二次世界大戦後の平和な時代に生まれ、高度成長期を一生懸命それなりに社会のため、家族のためと仕事一筋に働いてきた私たちの世代、浪費したつもりは無いのだけれど、バブル崩壊以後の「平成生まれ世代」からは、高度成長を謳歌しただけ(?)の私たち、結果的には行き過ぎた「消費社会」を造り出してしまった、そんな自責の念でしょうか。

披露宴の出席者の中で、同じテーブルの2歳くらいの男の子、隣のテーブルの来月生まれてくる新たないのちを宿した近未来の母、日本の地域医療に意欲も燃やす医学生、そして輝くような若い世代の男女達を見ながら、思わず視線を下げる自分に気がつきました。同じ気持を共有する親友のK.Aは、その気持を最後の新郎の父の挨拶の中で語ろうと準備をしていたのですが、本番ではさすがに胸が詰まり、ただ「ありがとうございました」と言うのが精一杯のようでした。

先日、北海道大学教授・山口二郎先生(http://www.yamaguchijiro.com/)が主宰する「フォーラム in 札幌時計台~パラダイムの転換:http://yamaguchijiro.img.jugem.jp/20110410_1781910.jpg」がありました。「閉塞を嘆くばかりでは何も変わらない」という副題でしたが、その中で、政治の世界で、「未来への責任」という概念がいかに構造的に困難かが話題になり、大変興味深いお話でした。政党の理念として「未来への責任」と語っても、その「未来」を担う人々が、今現在は選挙権がない、まだこの世に生れてきていない、言葉がない等、「票」の獲得で、政治というのがどうしても目の前の課題解決に終始せざるを得ない構造があるというのです。確かに、公共投資・福祉財源としての国債発行、子どもの政策といっても次代を担う世代のためと言うより、「子ども手当」として現在の親への支援として実行してしまう、負債・改革の先送り、そんな繰り返しが今日の危機を招いているのでしょう。

さらに、戦後、「一億総ざんげ」と時の総理大臣が国民に言い放ったように、今の原発事故の推移を見ていると、責任の所在を曖昧にしてしまう発言・報道がみるけられるとも。責任の概念を4つのレベルに分ける必要性、すなわち、「犯罪」、「政治的」、「道徳的」、「メタフィジカル(歴史に対して)」の説明は分かりやすかったです。

そしてもう一つ、現在の原発事故等でも象徴される「リスク社会」についての言及もありました。「リスク社会」の特徴は、1)大変大きな破局的被害、2)確率はかなり小さく計算が困難、であるがゆえに、今までのような合理的・効率的概念では対応が難しいというのです。原発事故は、飛行機の墜落事故・自動車事故、とは基本的に異質なリスクです。普通のリスクの場合、伝統的なアイディアでは、起きる確率に対して「中庸をゆく」みたいな対策、「保険を掛ける」的発想が功を奏してきたのですが、現在のリスク社会では、中途半端な対策では何の役にも立たちません。

そんな意味では、原発に関しては「事故が起こる」からではなく、「放射能」が制御できないものであるゆえに、地球上には在ってはいけない「存在」なのだと思います。生物的でない、普通に稼働している時でも危険、終わって廃炉にしても危険、と言えましょう。パラダイム転換、エネルギー政策の転換が必須です。

朝日新聞の5月13日朝刊に、ドイツの社会学者・ウルリッヒ・ベック氏の論説が掲載されていました。そのタイトルは「限界のないリスク、近代社会が生んだ不確実性の象徴」、「産業界や専門家に判断独占させず、市民の関与を進めよ」、とありました。

「原子力発電」、「地球温暖化」、「国際金融」、「テロ」等、現在のグローバルな課題に直面する「リスク社会」という認識の中で、社会への関与を一人の市民として一層強める、それが成熟した「シビル・ソサイアティ」なのでしょう。

結婚式に参加して続いてのフォーラムにより、若いカップルの心からの幸せを祝福しながら、新しい時代の視座を獲得した気がします。

<追加コメント:17日> 政治では「未来への責任」を受け止めるのが難しいとしても、一人一人の市民意識、市民活動として「未来への責任」を提起することこそ、今重要になっている時代なのではないか、それが最終フレーズの「新しい時代の視座」ということです。投票行動を通して政治・議会に期待する一方で、シビルソサイアティの自立した市民としての意思表示、それを支える寄付金は、税金とともに車の両輪となるべきだとも思います。