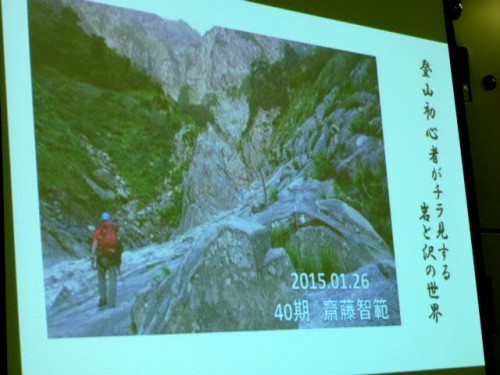

「きたネットカフェ 」、今回は「コープさっぽろ」さんの「コープ未来の森づくり基金(http://www.coop-sapporo.or.jp/contents/view/id/82)」の取り組み紹介でした。当初の「植樹」から「育樹」へと活動も大きく進展してきています。

これまでの「きたネットカフェ」の記載はこちら:

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=2038

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=14955

* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=19486

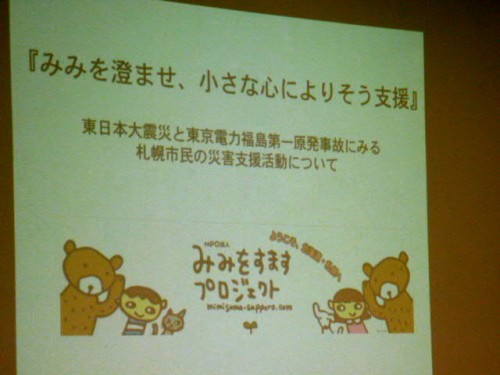

2008年の洞爺湖サミットを契機に、その年の10月からの新しいロゴでは、「CO2削減」の意味も込めて下のような図柄になっています。

* こちらをご参考に:https://www.coop-sapporo.or.jp/data/files/csr/report/csr2009-04-05.pdf

コープさっぽろさんの「食」、「エネルギー」を軸とした「環境」への取り組みは、組合員への還元・責任といった使命感に裏付けられた確かな活動でした。その土地の樹木が、どう生育しようとしているのか、印象に残り言葉の数々、素晴らしいひと時でした!

今回の動画はこちら――> http://kitanettv.blogspot.jp/2015/02/2015csr.html