東京六本木にある国際文化会館

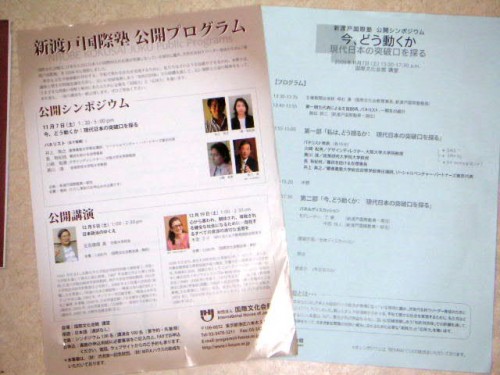

http://www.i-house.or.jp/jp/の「アイハウス・アカデミー」プログラムで、エズラ・ヴォーゲル先生による「鄧小平中国副総理の歴史的訪日(1978)と日中関係の未来」という講演が開催されました。会館ホールには120名を越える内外の聴衆でかなり専門的なやり取りも交わされました。

元気に語るヴォーゲル先生

先生とは1990年代に、当時の(株)秋山愛生舘社長室でお会いして以来、ボストンでも何回かお話をしています。

Ezra Vogelhttp://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A8%A5%BA%A5%E9%A1%A6%A5%F4%A5%A9%A1%BC%A5%B2%A5%EB先生は、1930年アメリカ・オハイオ州生まれ、ハーバード大学卒業後、1967年から2000年にかけて、ハーバード大学にて教鞭を執られました。1979年の著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』は、戦後日本経済の成功の秘訣を世界に紹介するとともに、当時停滞していたアメリカ復活の教訓として、日本から学ぶことの重要性を説いて大きな話題となり、書名は今日でも80年代に隆盛を極めた日本経済を象徴する言葉としてしばしば用いられています。中国語、日本語に堪能なヴォーゲル先生は、ハーバード大学の看板教授であり、1973年から1977年までは同大学の東アジア研究所長をつとめ、1993年9月、CIA国家情報会議(CIAの分析部門)のアジア担当の分析官にも就任されています。現在の所属はハーバード大学ヘンリー・フォード二世社会科学研究講座名誉教授となっていました。

講演の中でもご紹介されていましたが、ご子息のスティーヴン・ヴォーゲル氏も、比較政治を専門とする日本研究者であり、現在はカリフォルニア大バークレー校の教授をされています。

先日のご講演では、鄧小平は日本でも大変幅広い人脈を持っていて、来日時も精力的に工場他の見学、要人との面談をこなしていたとのこと。当時としてはより深い意味で日中の「和解」を理解していた人物。そして中国では「方向性は正しいにも関わらず、継続出来なかった」という評価が今定着しているとの見解でした。当時は中国国内にはテレビもあまり普及していなく、更に92年の天安門事件以降は愛国主義キャンペーンの一環で反日プロパガンダも盛んになり、今の若い世代は日本の謝罪を知らないという現実も言及されました。そんな時代の変化を踏まえて、今両国で行う必要があるのは、少なくとも近い過去に何が起きたかは日中間で共有すべきではないか、と指摘されていました。また鳩山新政権の「東アジア共同体」構想には、かなり消極的なご意見でした。

ハーバード大学といえば、どうしても紹介しておきたいもう一人の先生と研究機関があります。お一人の先生はSusan Pharr教授(http://www.wcfia.harvard.edu/node/4387)で、ジョージア州アトランタ生まれ、その所属はハーバード大学日米関係研究所・所長(Program on U.S.-Japan Relations,Weatherhead Center for International Affairs:http://www.wcfia.harvard.edu/us-japan/index.htm)です。

1990年代に北海道に「北海道フレッチャースクール」を誘致しようという運動があり、当時の(株)秋山愛生舘秋山喜代会長と社長だった私も少なからず関わっていました。ボストンからの最初の訪問団でいらっしゃっていたのがファー先生でした。91年の(株)秋山愛生舘100周年の年には、ケント・カルダー教授とともにご招待をし、「国際社会で果たす日本の役割」について100周年フォーラムを開催し、示唆に富む議論を展開されました。前日夜にお二人の先生と日本食でのひと時は忘れられません。ファー先生は、何と「生のウニ」が大好物でした。

100周年記念セミナー

ケント・E・カルダー(Kent E. Calder )教授は1948年生まれ、専門は日本政治、日韓の比較政治、東アジアの国際関係等です。現在はジョンズホプキンス大学http://www.thepath.jp/archives/2006/04/11/johns_hopkins_university.html教授、同高等国際問題研究大学院(SAIS)付属エドウィン・ライシャワー東アジア研究センター長を務めています。政権交代後も日米関係の現状と将来に対して率直な提言をされています。

100年誌から(18年前ですが)

ファー先生とはその後ボストンに行くたびにお会いして頂き、その時の日本の首相はじめ政治家の評価を伺っていました。大変冷静に個々の資質を見極めていらっしゃって、本当に勉強になりました。91年に(株)秋山愛生舘がボストンに設立したアメリカ子会社「Autumn Hills International Corp.(AHIC)」の名付け親でもあります。相談をした時に先生から、「どうしてもアキヤマという名前を会社名につけたいですか?」と質問され、「どうしてでしょうか?」と逆に聞き返しました。すると「『000 U.S.A.』という名称は如何にも子会社というイメージで、出来れば英語名の方がプライドの高いボストンでは好印象だと思いますが」とのお答。いろいろ知恵を出して、日本語の「秋山」をニューイングランド・サウンドで「Autumn Hills」とした次第です。その後登記にあたり同じ名称が無いかどうかを確認しましたら、何と「Spring Hills」、「Summer Hills」、「Winter Hills」はすでに存在していましたが、マサチューセッツ州には「Autumn Hills」だけはまだ登録がなく、この名称を弁護士に伝えて登記をしたことを思い出しました。

働く女性同士ということか秋山喜代と大変気が合い、私もその後も親しくさせて頂きました。そんな関係性があり96年に秋山喜代が亡くなった時、生前の感謝の意味も込めて香典の一部をファー先生が所長を務める研究所に寄付をしました。するとすぐにお手紙が先生から届きました。「生前の秋山喜代さんの当研究所に対するご尽力に感謝して、今回の寄付金を原資として『Kiyo Akiyama Award』を創設し、毎年大学院留学生を対象に日本への渡航費用の一部に充てるべく計画中だが、賛否をお尋ねしたい」旨の内容でした。「一民間人のこころざし」の価値に対する表現として記念の賞を創設し、名前を刻んで永く後世に残すアイディアに、寄付する者への配慮・奥深さ・裾野の広さを感じた次第です。その後2回目の寄付を行い、現在も毎年この賞の選考・授与は続いています。この辺りのことについては、「08.12.1」の欄にも書きました。

姉妹都市交流もそうですが、ボストンを中心とするアメリカ・マサチューセッツ州の方々とのネットワークでも、こうやって書き綴っていると止めどもなく次から次へと顔が蘇ります。子ブッシュ時代のアメリカは全く好きになれず、私はあの国とは意図的に距離を置いて参りましたが、昨今はまた昔のネットワークと連絡を取って活動を再開したい気になってきています。