この所のエネルギー論議の中で、日本の経済団体の動きをメディアで見る限り、その責任者たちの頭は「思考停止」か、思考自体が出来ないほど「能力低下」をきたしているか、いやもっとひどい状態、もともと能力など無い、何とも醜い、昔のリーダーの方々を承知しているだけに、恥ずべき現状です。北海道の経済団体も、全く同様の醜悪さです。

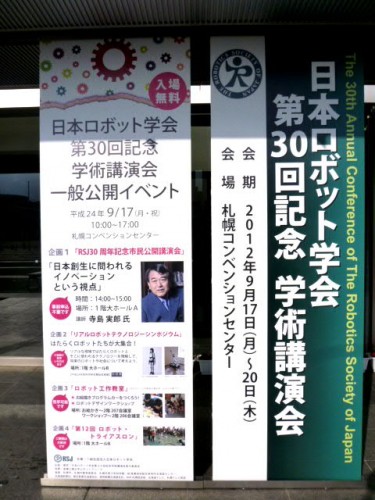

道経連など道内経済3団体は9日午前、枝野幸男経済産業相に対し、今冬の電力安定供給に必要だとして、北海道電力泊原発(後志管内泊村)の早期再稼働を要望した。これに対し枝野氏は「再稼働がなかった場合に備え最大限の対応を行う」との考えを示し、原子力規制委員会の安全審査が終わらない段階での再稼働に否定的な見解を示した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり

ちょっと待って下さいよ、私は北海道経済同友会の幹事ですが、この団体の中で、上記のような「再稼働要望」といった議論をした場は、一度だってありません。幹事会終了後に、常任幹事の北電副社長が、部下から「夏の節電報告」をさせているだけで、これまで今年の「冬の再稼働」の表現を出したことは全くありません。どうして、このような重要な問題を、原則的なプロセス抜きで「要望」などといって団体を代表するかのようにことを運ぼうとするのか、それこそ「再稼働を急ぐ」暴挙です。

昨年3・11以降の原発爆発事故に対して、電力会社への不信は高まるばかり、事故の検証も殆ど進んでいない現在、そして、電力会社への不信が全く払しょくされないどころか、使用済み核燃料の問題等も含めて不安と不信は高まるばかり。安全性に対して何の対策も完了されていない現状とも重ね合わせて、今、電力会社、地元経済団体がやらなければならない行動は、ひとえに道民に対しての信頼回復、それを行動を持って示すことに他ならないでしょう。

地震等の天災や運用面でのトラブルによって、停止が余儀なくされる不安定な電源である原子力発電を基幹電源とした電力会社の企業責任を果たす、これは今一番重要な企業の姿勢だと思います。

冬の電力不足が仮に想定されるのなら、これまで「オール電化」を促進してきた電力会社は、その民間企業としての責任として、或いはアフターサービスとして、「節電プラン」を各家庭に提示しなければならないでしょう。ただいたずらに「冬の電力不足」を喧伝するのでは、安全・安定供給の責務を全う出来ていません。そして、社会に対して、「ロードヒーティングを止めざるを得ない」と言って危機を煽る前に、こういう状況の責任として、市内のそれらの場所に、危険な日に、社員を総動員して砂袋、注意喚起のノボリ等で、車、歩行者への安全確保の活動に専心しなければならないのではありませんか、また、ルーフヒーティングに対しては、外部委託の雪おろし等の導入、それが民間企業の社会的責任です、お客様にはご迷惑をお掛けしない、でしょう。

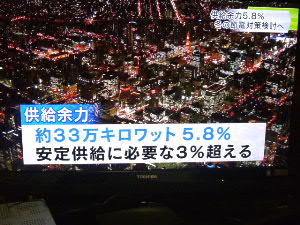

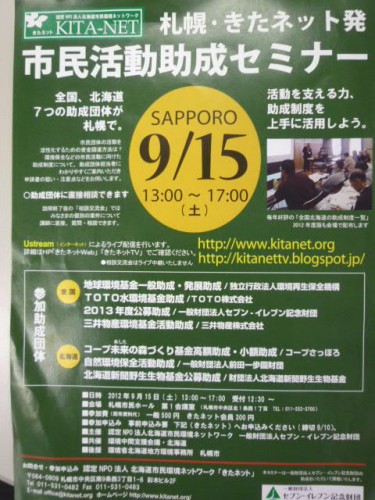

10月12日夜のニュース

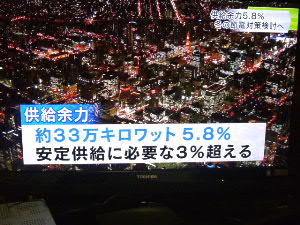

私は実は、北電が言う「冬の電力不足」は、真実ではないのではないかと思っているのです、どう考えても冬の電力は足りるからです。むしろ、北電が本当に懸念するのは、火力発電へのシフトによる「燃料費の高騰」、それが経営コストの大幅増を促す、そのことなのではありませんか?もしそうだとすれば、まさに「経営者の怠慢」以外の何ものでもありません。そういう状況こそ、経営者の経営者たる存在が試されるのですから。

経団連の米倉会長が良く言う「産業の空洞化」、北海道に、電気料が値上がりして「海外に出て行く企業」がいくつあると言うのでしょうか。そもそも、企業コストにおいて、電気料が占める割合はどの程度だと思いますか?それよりも、何の検証・対策完了もなく原発を再稼働するリスク、放射能汚染による地域崩壊・喪失のリスクは、現在のフクシマを見れば明らかです、成長戦略も何も無い、測り知れない損失が明確です。

尖閣列島・竹島・北方領土の比ではない、何百万、何千万人も住む日本の「国土の喪失」です。経営者として、自分の頭で考えてみろよ、今、何をしなければならないのか、答えは明らかです!それともう一つ、「2030年代云々」のエネルギーを語るのなら、最低限その時代には生きているであろう世代の方々にお願いしたいものです、そうでなければ若者たちはやってられないですよ!

原子力発電が導入されて以来、限りなく一定の電力需要を促してきた電力会社は、まさに原子力発電の為のライフスタイルを作ってきたのです、その電源の大事故と未だ終息しない事態が発生して、安全神話が崩壊した現在、地域独占の民間企業の責任を果たすことが急務です。車の販売会社でも、車検時・事故時で車を一時的に手放し不便を掛ける時は代車を提供します。全社を挙げて、ポータブル灯油ストーブを配布するとか、いくらでも「冬に必須のエネルギー=熱」を供給する手立てはあるのではありませんか、この非常時、電気ばかりで解決ではないはずです。

この様な事態に対しては、ただ不足を煽るのではなく、電力供給の民間企業として、節電ではピークカット・ベースカットの効果を挙げるべく、1)時間帯に電気料金に格差をつける、例えばピーク時の値上げ、2)「需要対策」に積極的な提案等、本腰で取り組むことであり、もう一つは、「広域運営のノウハウ」を早急に確立することではないでしょうか。冬の電力需要は北海道特有のものだとすれば、本州各地では電力に余力があるはずです、北本連系設備の拡充は急務でしょう。

生き馬の眼を抜く競争社会を生きてきた経営者たちならば、今の電力会社の経営者は何も手を打っていない、そう思うはずです。とにかく、「顧客」が見えていない、ただただ地域独占の上にあぐらをかいているひ弱な姿、記者会見でも経営者の眼差しからそう感じます。ドッジボールでもボールから逃げ回るばかりでは勝てません、しっかりボールを受けとめることが勝利への道です。

昨年3・11以降のある時、本州から単身赴任で北海道に来られている支店長・支社長の方が、「北海道では冬の電気が不足すると凍死者が出る心配がある」とおっしゃいました。何たる侮辱、北国で暮らす我々は、そんなに軟(やわ)ではありませんよ、そう言う貴方こそ冷暖房完備の会社契約マンションの一室でぬくぬくと暮らし、「北海道は食べ物が美味しいですね」と言っているだけなのではありませんか。今日の危機的な状況の中、リアリティのない推測は止めましょうよ、歴史に学び、長年この寒冷地で暮らした知恵に学び、地元住民の声に素直に耳を傾ける、そんな向き合う姿勢を行政にも電力会社経営幹部にも求めたいですね、島国北海道の住民として、同じ舟に乗っているのですから。